‘기레기 저널리즘’에 대하여

백선기 성균관대 신문방송학과 교수팀은 2011년 발표한 논문에서 미국, 일본, 한국 언론의 일본 동북 대지진 보도를 비교했다. 조사 결과 일본 언론과 미국 언론은 사실적 언어를 주로 사용한 반면, 한국 언론은 부각적·자극적·주관적 언어를 주로 썼다. 미국 언론은 한국·일본보다 3배 이상의 기획·심층 보도를 내보냈다. 속보가 아닌 분석·탐사 보도에 주력한 것이다. 미국과 일본 언론은 재난학·지질학·원전학 등 전문가의 말을 직접 인용해 보도한 경우가 한국 언론의 2배였다. 한국 언론은 극심한 피해를 부각하는 편집 기법을 썼지만, 일본 언론은 원거리 영상을 주로 활용했다.

세월호 참사는 한국 저널리즘의 참사

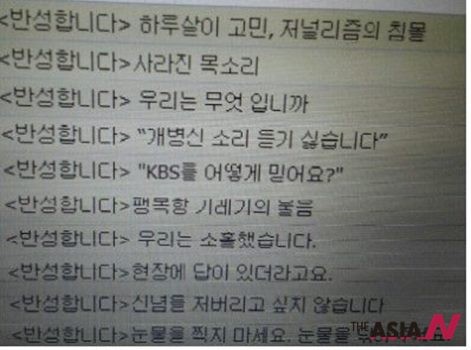

세월호 참사가 한국 언론의 실제 품질과 민낯 품격을 그대로 드러냈다. 사건 초기 경기도 교육청의 ‘전원구조’오보를 앞 다퉈 사실인냥 생중계했다. 채널마다 오열하는 유가족 모습을 줌인하여 반복해 내보냈다. 전율하는 사고가족들에게 마이크를 들이밀었고 한순간 나라는 ‘통곡민국’이 되었다. 모든 미디어가 속보 경쟁의 열차에 올라탔다. 거짓말하는 취재원에게 생방송 마이크를 제공하고 방금 사지에서 구조된 학생에게 ‘친구의 죽음을 아느냐’고 들이댄 돌직구 인터뷰도 있었다. 팽목항과 진도실내체육관은 취재 차량으로 넘쳐났다. 1층 유가족들의 통곡을 2층 기자들은 24시간 카메라를 들이대며 플래시를 터뜨렸다. 시시각각 속보와 사망 실종 현황 자막에 우리 모두는 서서히 집단 트라우마에 중독되어갔다.

세상 소식이 궁금해 열어본 포털 뉴스진열대는 온통 ‘어뷰징 뉴스’(사이트 방문자 수를 올리기 위해 인기 검색어를 끼어 넣어 경쟁적으로 쏟아내는 급조된 단발 뉴스)로 도배된다. 독과점 포털 네이버의 뉴스캐스트 서비스가 뉴스스탠드로 바뀌자 언론사들의 트래픽 수가 많게는 30% 가까이 급감했다. 우리나라 뉴스 사이트 경우 유입자 수치를 따질 때 단순 방문자 수가 아닌 어떤 방문자인가를 규명하고 광고주와 광고단가를 협의하는 기술이 발전되지 못했다. 단순 방문자 수로만 모든 걸 측정하다보니 떼 지어 어뷰징이 횡행한다.

매체들은 인기 검색어 노출로 접속량을 늘려야 먹고 산다. 어뷰징 기사 양산에 더욱 열을 올리고 저널리즘의 기본은 아예 포기한다. 게다가 포털이 장악한 모바일 뉴스시장은 ‘나 홀로’ 보는 스마트폰이 대부분 소비한다. 1인 미디어는 필시 관음증의 덫에 빠진다. 그러다 보니 감각적인 연성뉴스가 톱으로 편집된다. 연예뉴스 엿보기뉴스 ‘알고보니~’뉴스 ‘헉~ 경악’뉴스로 뒤덮인다. 취재의 품이 많이 들어간 심층 분석기사는 모바일에선 찬밥이다. 그러다보니 방송사 경제부 기자는 세월호 침몰 초기 특보상황에서 (실종자들 사망을 전제로) 사망보험금 지급규모 기사까지 끼워 넣어야 했다.

기러기와 기레기 사이

어느 순간에 ‘기레기’가 되었다. 하늘을 나는 기러기는 오릿과 철새다. 가을에 한국으로 건너오고 봄이 되면 시베리아, 알래스카 등지로 이동한다, 잡식성이어서 호수와 저수지, 강, 해안, 농경지, 개활지 등에 서식한다. 이동할 때는 V자를 그리며 떼로 움직인다. 한국 언론계 기자들을 비하하는 ‘기레기’도 여러 면에서 기러기와 닮았다.

세월호 참사를 통과하면서 필자가 아는 기자들은 고개를 절레절레 흔든다. 다들 “참담하다”고 말문을 닫는다. 국민들의 불신의 벽은 치솟고 주니어 기자 시니어 기자를 막론하고 절망한다. 언론계는 온-오프 매체 범람, 대책 없는 속보 경쟁, 정부자료 받아쓰기, 긴급재난 보도매뉴얼 부재가 최악 상황의 배경이라고 하지만 아무도 향후 뾰족한 대안 마련은 못하고 있다. 누가 솔루션을 제시할 것인가. 누가 나서서 심오한 반성, 정확한 진단, 과감한 실천의 설계도를 그릴 수 있을까. 1인기업 소기업 중견기업 대기업 다국적기업 사기업 공기업 막론하고 ‘기업계’란 하나의 카테고리로 묶어, 돈만 밝힌다고 매도하듯이 요즘 언론도 닥치고 도매금이다.

하긴 기자수가 너무 많다. ‘한국언론연감 2012’에 따르면 총 2만4553명이다. 국민 약 2000명당 1명이 기자 명함을 갖고 있는 셈이다. 매체별로 보면, 종이신문은 1만5248명, 방송은 3071명, 인터넷신문은 6234명이다. 수년 새 1인 미디어 활동이 더욱 활발해졌다는 점을 고려하면 현재 기자 수는 이보다 더욱 많을 것으로 추정된다. 대한민국 국회 출입기자가 422개사 1380명이다. 2013년 청와대에 공식 등록된 출입기자 수는 149개 사, 310명. 이 중 국내 기자는 107개 사, 212명이다. 매일 청와대 춘추관으로 출근하는 상주 기자만 154명에 달한다.

현재 포털사이트인 네이버에 기사를 공급하는 매체만 100여 개. 이중 중앙 종합지와 경제지, 스포츠지 등 신문 지면으로 기사를 공급하는 주요 언론사는 20여개다. 나머지는 온라인언론사 방송사 지역신문 특수지 주간지 등이다. 네이버는 ‘뉴스캐스트’ ‘뉴스스탠드’ 방식을 취하며 매일 수 백 수 천 개의 뉴스를 진열하고 배열 편집하는데 골치를 앓고 있다. 지상파 방송의 드라마 제작발표회 및 유명 가수 음반 발표회 때 몰려드는 기자(취재+사진)들은 모두 200∼300명에 이른다. 영화 쪽도 불탄다. 일간지 주간지 온라인매체를 중심으로 영화담당 기자 수는 150여 명 정도. 여기에 블로거 등 1인매체까지 합하면 200∼300명 정도로 추산된다. 시사회 대형 개봉관 하나가 꽉 찬다.

장밋빛 정보 사회 ‘뉴스 천국’은 없다.

한국 언론계는 춘추전국시대다. 인터넷매체의 폭증과 함께 이제 ‘기자 공화국’이라고 할 정도로 기자가 차고 넘친다. 너무 흔하니 처치곤란의 쓰레기 취급을 받는다. 백성의 안전이 위협받는 재난공화국에서 예측 못하는 사고가 다시 발생한다면 제2의 ‘기레기 사태’는 또 명약관화, 닥친다.

모바일 미디어시대. 스마트폰 하나로 세상과 삶을 재단하는 수용자는 늘어만 간다. 긴 호흡의 진중한 기사를 통독하는 신문 독자는 희귀해졌다. 뉴스소비자 대부분은 매체의 옥석을 가리는 미디어 교육을 받은 바 없다. 선동과 진실, 맹목적 비난과 생산적 비판, 냉소적 객체와 책임지는 주체 사이에서 헤맨다.

실제 뉴스 텍스트 맥락을 찾아보지도 않고 페이스북 떠도는 한줄 제목에 부화뇌동하여 휩쓸린다. 진중한 원고지 10장짜리 기사를 다 읽어내지 못하고 100자 짜리 트위터에 자신의 판단을 내맡긴다. 미디어는 넘치고 미디어 난독증은 급증세다. 칼럼니스트 분석보다 섹시한 사진 한 장에 클릭은 우수수 몰린다. 참여 개방 공유의 소셜 미디어는 장밋빛 정보사회의 비전만큼 무책임 익명적 선동 파괴적 막말도 난무한다. 내부에서 서로 욕하는 동안, 우리는 둥둥 하류로 떠내려간다.

당찬 저널리스트여,

안팎으로 다 문제다.

할 일 천지다.

빗자루부터 들자.