[배철현 칼럼] 크로마뇽인의 심장소리를 듣다

[나는 누구인가②]

그림 그리는 인간 ‘호모 핑겐스(Homo Pingens)’

어린 시절 꼭 배워야 할 기술 중 하나가 그림그리기였다. 동네마다 고대 로마의 위대한 장군 아그리파 흉상 포스터가 달린 화실들이 즐비했다. 우리 어머니들은 자신의 아이가 적어도 꽃병 정도는 흉내내 유사하게 그릴 수 있는 ‘창의성’이 있어야 한다고 믿고 화실에 아이들을 등록시켰다. 그림 그리는 행위가 인간 창의성의 표상일 수 있을까? 왜 인간만이 그림을 그릴까?

예술에 대한 연구는 18~19세기 철학자 칸트나 헤겔에겐 중요한 학문분야였다. 그러나 고대에는 달랐다. 고대 그리스 철학자 플라톤이나 아리스토텔레스는 예술, 특히 회화를 무시했다. 이들은 회화가 진리를 묘사할 수 없다고 주장한다. 기껏해야 이데아에 대한 그림자, 즉 현실의 모사품일 뿐이다. 플라톤에 등장하는 ‘동굴의 비유’ 속 용어를 빌리자면, 동굴 안에 다리가 천장에 거꾸로 매달려있는 포로들은 그들 뒤에서 한 사람이 모닥불을 피워 놓고 인형의 그림자를 포로들이 마주한 벽에 비추게 한다. 포로들은 그 환영이 실제라고 믿지만, 그것은 인형 그림자일 뿐이다. 플라톤은 예술을 ‘진리’에 대한 흉내라고 정의한다. 그러나 르네상스시대에 와서 예술은 고대 그리스인들이 생각하는 것보다 긍정적인 평가를 받는다.

이탈리아 화가이자 과학자인 레오나르도 다빈치는 “회화는 마음을 전달하는 어떤 것”이라고 정의한다. 다빈치는 인간 마음속에 숨겨진 진리를 향한 마음을 표현하는 수단으로 예술을 해석하기 시작했다. 19세기 독일 철학자 헤겔은 회화, 시, 음악을 인간 내면에 숨겨진 지성에 대한 예술적 표현이라 정의한다.

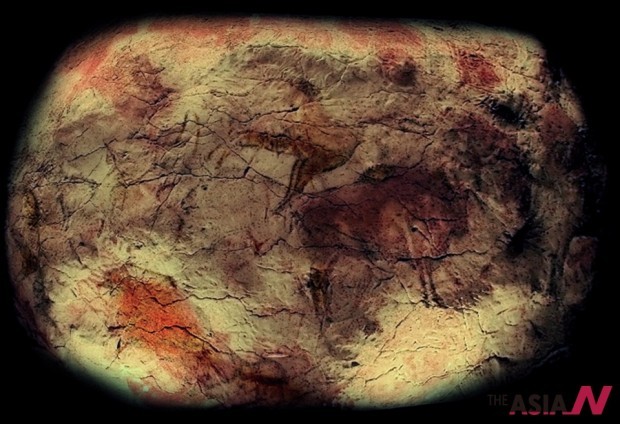

인간은 언제부터 그림을 그리기 시작했을까? 인간이 그린 최초의 그림은 프랑스와 스페인 동굴에서 발견된다. 이런 그림의 존재가 알려진 시기는 1879년 11월이다. 스페인 북해안 알타미라의 영주인 사우투올라 자작은 아마추어 고고학자였다. 그는 다섯 살 난 딸 마리아를 데리고 근처 동굴에 들어가 석기 따위를 수집하곤 했다. 아빠의 유물 발굴에 싫증이 난 마리아가 동굴을 두리번거리더니 갑자기 “아버지, 소들이 천장에 있어요!”라고 소리 지른다. 그 그림은 최고 예술가들의 작품처럼 정교하고 아름다웠다. 그는 벅찬 가슴으로 그 짐승들의 그림을 구석기 시대 크로마뇽인들의 작품이라고 확신하고 스케치 한다. 그는 당시 프랑스 고고미술사학회에서 구석기 시대 사람이 그린 것으로 추정되는 벽화를 발견했다고 발표했다. 그러나 학회는 그 벽화가 너무나 뛰어났다는 이유로 위작이라는 판정을 내렸다. 사우투올라는 아무에게도 그 그림을 인정받지 못한 채 실의에 빠져 죽었다.

저명한 프랑스 고고미술학자 에밀 까르따이약(1845~1921)은 사우투올라의 주장을 강하게 반발했다. 그는 인류가 점차 진화하고 문명화된다는 찰스 다윈의 진화론 신봉자였다. 그는 2만 년 전 구석기시대 거의 ‘동물’ 상태인 구석기인들이 그런 정교한 그림을 그릴 수 없다고 주장했다. 당시 유럽 지식인들은 예술을 문화적으로 풍요롭고 여유로운 문명사회의 전유물이라고 여겼다. 크로마뇽인의 예술을 연구한 최초의 예술사학자인 신부 앙리 브루이(Abbe Henri Breuil, 1877~1961)는 그들이 영적인 예술창작을 제대로 인식하지 못하고 있다고 폄하한다. 후대 이집트나 메소포타미아 문명에 등장하는 미신적인 행위를 기초로 크로마뇽인들의 예술을 시대착오적이라고 분석한다. 원시인들이 자신이 잡고 싶은 동물들을 그림으로써 더 많이 잡을 수 있다는 원시적인 풍요제사의식이라고 주장했다. 실제로 동굴벽화에 남겨진 동물 중 뾰족한 칼이나 창으로 긁힌 흔적이 있어 그의 가설이 그럴 듯해 보였다. 이 이론은 간단명료하여 매력적으로 보이나 원시인들이 가진 신비에 대한 경외심을 간과하고 설명하지 않았다.

독일 표현주의의 구루이며이란 책의 저자인 빌헬름 보링거는 플라톤의 예술 정의를 신봉한다. 그는 예술이 자연을 모방하는 ‘공감’의 기술이며 원시인들은 공감이란 감정이 없다고 단언한다. 그들은 거친 현실상황 때문에 예술작품을 남길 수 없고 기껏해야 알 수 없는 기호만 끼적일 뿐이다. 역설적이게도 에밀 까르따이약은라는 책에서 사우타올라의 주장을 받아들인다. 알타미라 동굴 벽화를 조사한 끝에 그 벽화들이 구석기 시대에 속하는 예술작품이라 선언하고 선사시대 미술연구라는 새로운 학문분야를 열었다.

동굴벽화 속 대상은 ‘또 다른 자아’

왜 크로마뇽인들은 거주하는 장소가 아닌, 지상으로부터 50m 이상 지하로 내려가 이런 찬란한 벽화를 그렸을까? 횃불이 없다면 칠흑과 같은 어둠 속에서 그들은 무엇을 시도하고 있는 것일까? 그들이 의도를 정확히 알 수 없지만 인간의 본성과 위대함과 연결시키는 설명은 없을까? 상상해 보자. 지금부터 2만여 년 전, 인류의 조상인 호모 사피엔스 사피엔스들은 빙하기에 살면서 하루하루 연명하며 추위와 배고픔을 견뎌내야 했다. 이들은 다른 동물과는 달리 자신들이 누구인가, 왜 사는가 하는 철학적이며 근본적인 문제를 표현할 방법을 간구하였다. 이들은 눈 덮인 지상이 아니라 산이나 계곡에서 발견한 동굴로 들어간다. 깊고 좁은 지하통로를 통해 지상으로부터 한참 내려간다. 이곳에는 칠흑 같은 어둠과 귀를 멍하게 만드는 침묵만이 존재한다.

크로마뇽인들은 횃불을 들고 내려와 자신들과 지상에서 삶을 공유하고 있는 동물들을 그리기 시작한다. 이 동물들은 사냥 대상이 아니라 삶을 공유하는 자신의 이웃이나 ‘또 다른 자아’라는 사실을 벽화로 표현한다. 그들이 이 고유한 공간 안에서 듣는 것은 자신들의 심장소리뿐이다. 자신의 심장소리는 듣는 행위는 영적인 의례이며, 지상에서는 들을 수 없었다. 그들은 여기서 삶의 의미와 공동체의 의미, 그리고 자신들의 삶을 가능하게 하는 먹이사슬의 운명을 묵상하고 깨닫는 ‘제3의 귀’를 얻게 된다. 이 장소는 크로마뇽인들이 정기적으로 자신들의 살아있는 심장소리를 듣는 ‘시스틴 채플’이었다. 이들은 이 성소에서 르네상스의 미켈란젤로처럼 삶에 대한 신비와 저 너머 세계에 대한 동경을 표현했다.

구석기시대 인류의 조상들은 그들이 서로 하나이며 심지어 동물들과도 하나의 끈으로 이어졌다는 ‘유동성’을 확인했을 것이다. 깊은 묵상을 통해 얻어지는 선물은 나와 너, 그리고 우리가 볼 수 없는 ‘그것’까지도 하나라는 인식이다. 그들은 또한 이미 죽은 조상들과 소통하여, 자신들도 다음 세계로 진입하는, 즉 삶과 죽음을 초월하는 ‘투과성’을 경험한다. 시공간을 초월하여 자신들을 바라보는 전혀 새로운 시각을 획득하게 된다. 우리가 아는 성인들, 모세, 엘리야, 플라톤, 붓다, 예수, 공자, 노자, 무함마드가 그런 섭리를 깨달은 자들 아닌가?