[이우근 칼럼] ‘이웃 찾기’에서 ‘이웃 되기’로

‘닫힌 자기’에서 ‘열린 자기’로…. “‘타인으로서의 자아’가 탄생하는 신비로운 자리”

“내 뼈에서 나온 너의 뼈, 내 살에서 나온 너의 살!” 인류 최초의 남자 아담이 최초의 여자 이브에게 경탄과 기쁨으로 건낸 최초의 사랑 고백이다(창세기 2:23). 이브는 타자(他者)이자 아담의 또 다른 자아(自我)였다.

포스트모더니즘 철학자로서는 드물게 크리스천이었던 폴 리쾨르(Paul Ricœur)는 ‘자아를 절대화’하는 데카르트 이래의 주체철학을 비판하면서 ‘타인으로서의 자아'(Oneself as Another / Soi-m?me comme un autre)를 분석한다.

자기와 거리를 두고 자아로부터 떨어져 타자의 고통에 공감할 때, 그 타자는 ‘또 다른 나 자신’이 된다. 폴 리쾨르는 ‘타자와 함께, 타자를 위하여'(Avec et pour les autres)를 윤리철학의 모토로 삼았다. ‘타인으로서의 자아’는 ‘나와 남’의 경계를 무너뜨리는 ‘열린 자기’다.

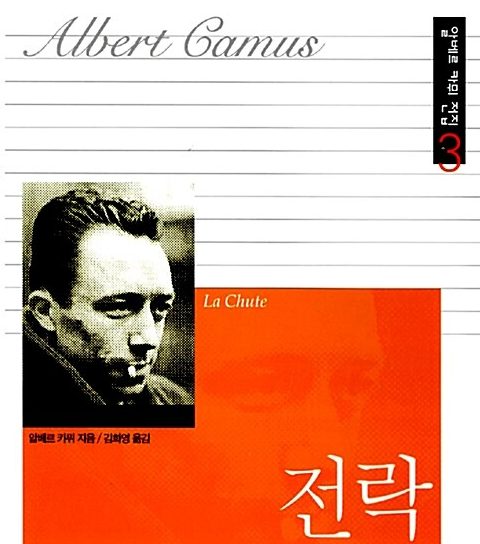

?”클라망스는 어느 날 센(Seine) 강 다리를 건너다가 난간에 기대 슬피 우는 한 여인을 보았다. 그는 여인이 강물에 뛰어들려고 한다는 것을 직감했다. 순간, 여인을 구해야 한다고 생각했지만, 뒤에 일어날 여러 귀찮은 일들이 떠올라 그냥 지나가 버린다. 그 일은 곧 잊혀졌다. 그러나 한참 뒤 언제부턴가 클라망스는 전락하기 시작한다. 강물 속에서 들려오는 웃음소리 때문이었다…”

알베르 카뮈의 소설 <전락>(La Chute, 轉落)의 한 대목이다. 변호사로서 타인의 심판과정에 적극적으로 참여해온 클라망스는 자살하려는 여인의 고통에 냉담하고 무관심했던 자신을 스스로 심판하기에 이른다. 양심의 소리가 명령하는 참회였다. 자신에 대한 심판 없이 남을 심판할 수 없다. 법률가가 지녀야 할 엄정한 자질이다.

?법률적으로는 클라망스에게 여인을 구해야할 의무가 없었지만, 그의 양심은 여인을 구해야한다고 재촉하고 있었다. 그렇지만 그는 양심의 소리에 귀를 막고 그냥 지나쳐 버린다. 이것이 클라망스가 전략하게 된 이유다. 도움이 절실한 사람 곁에서 아무 일도 하지 않는 것, 그들의 비참한 현실을 외면한 채 그 이웃이 되어주지 않는 것, 그것이 전락의 시작이었다.

여러 나라에 ‘선한 사마리아인 법'(The Good Samaritan Law)이라는 법률이 있다. 급박한 위험에 빠진 사람을 구조해줘도 자기에게 별 손해가 없을 때에는 법적으로 구조해줄 의무가 있다는 규정인데 ‘사랑 조항'(Liebes-Paragraph)이라고도 불린다.

?우리나라에는 ‘선한 사마리아인 규정’이나 ‘사랑 조항’ 같은 법률이 없다. 다만 ‘응급의료에 관한 법률’과 ‘의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률’에서 자발적 구조에 나선 사람에 대해 일정한 법적 보호를 규정하고 있지만, 구조가 필요한 긴급상황과 아무 관계도 없는 자에게 곧바로 법적 구조의무를 지우는 법률은 없다. 그러한 법률제정에는 까다로운 법학적·의학적·사회적·윤리적 쟁점들이 담겨 있기 때문이다.

그렇지만 같은 시·공간을 함께 살아가는 공동존재(Mitsein)인 사회구성원들이 “무슨 법률이 없어서 이웃을 돕지 않는다”고 변명할 수는 없을 것이다. 양심의 소리는 실정법이 있기 전부터 이미 마음속에 새겨진 사랑 조항이다. 이 양심의 소리에 귀 기울이는 사람이야말로 ‘법 없이도 살 사람’일 터이다.

?”네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라.”(마태복음 22:39) 예수의 가르침에 율법사가 묻는다. “누가 내 이웃입니까?” 그러자 예수는 강도 만나 죽게 된 사람을 구해준 ‘선한 사마리아인의 비유’를 말씀하고 이렇게 반문한다. “누가 강도 만난 사람의 이웃이냐?”(누가복음 10:29~37)

거룩한 제사장도, 경건한 레위인도 모두 강도 피해자를 못 본 체 그냥 지나갔다. 그에게 도움의 손길을 내민 사람은 뜻밖에도 천대받고 멸시당하는 사마리아인 한 사람뿐이었다.

이 유명한 비유는 질문과 대답이 어긋나있다. “내 이웃이 누구입니까?”라는 물음에, 예수는 누가 그의 이웃인지를 말하지 않고 “네가 (강도 만난 자의) 이웃이 되라”고 말한다. 율법사는 ‘찾는 이웃’을 물었고, 예수는 ‘되는 이웃’으로 대답했다. 이웃(명사)을 찾지 말고, 스스로 누군가의 이웃이 되라(동사)는 말씀이다. 명사의 물음에 동사로 대답한 것이다.

?’하나님 사랑과 이웃 사랑’이 계명의 핵심(레위기 19:18)이라고 믿는 신앙인들이 “누가 내 이웃인가?”를 묻는다. 그 물음에 예수는 대답한다. “누가 네 이웃인지 묻지 말고, 너 스스로 지금 네 곁에 있는 사람의 이웃이 되라.”

사랑의 계명은 ‘사랑의 대상인 이웃’을 찾으라는 것이 아니다. 스스로 ‘사랑의 주체인 이웃’이 되라는 것이다. 여기서 나와 이웃은 하나로 만난다. ‘이웃 찾기’에서 ‘이웃 되기’로, ‘닫힌 자기’에서 ‘열린 자기’로… ‘타인으로서의 자아’가 탄생하는 신비로운 자리다.