[이우근 칼럼] 모든 것을 빼앗긴 자유

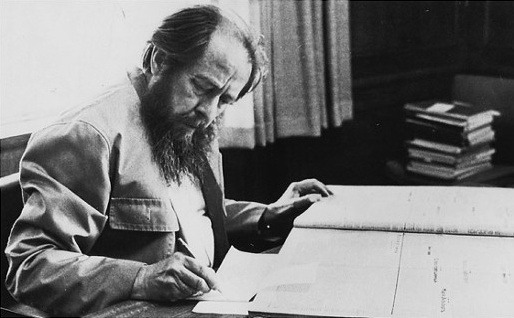

<암병동> <수용소군도> <이반 데니소비치의 하루> 등으로 옛 소련의 참혹한 인권상황을 고발한 러시아 작가 알렉산드르 솔제니친은 스탈린을 비판했다는 죄목으로 재판에 넘겨져 사형선고를 받고, 시베리아의 강제수용소 굴라크(Gulag)에 갇히게 된다.

혹독한 강제노역에 시달리던 어느 날, 기력이 쇠잔해질대로 쇠잔해진 그는 작업도구를 내던지고 땅에 털썩 주저앉아 버렸다. 평생을 책상 앞의 문인으로 살아온 그에게 굴라크의 육체적 강제노동은 차라리 죽는 것이 더 나을 만큼 견디기 힘든 고문이나 다름없었다.

?그때, 몸이 깡마른 죄수 한 사람이 솔제니친에게 다가와 땅바닥에 십자가를 그려 보이고는 말없이 자리를 떴다. 땅바닥의 십자가를 뚫어지게 바라보던 솔제니친은 이상한 체험에 휩싸인다. 고달팠던 몸과 마음에 알 수 없는 힘이 채워지고, 절망감으로 좌절했던 마음에 생기가 솟아났다.

땅바닥에 그려진 십자가 형상에서 스탈린이나 공산당보다 더 강한 존재가 있다는 진리를 깨달은 솔제니친은 내던졌던 작업도구를 들고 다시 일어섰다. 그는 카잔차키스의 묘비명(墓碑銘)처럼 ‘아무것도 바라지 않고 아무것도 두려워하지 않는 자유인’으로 거듭났다.

?털끝만한 자유도 허락되지 않았던 시베리아 강제수용소는 아우슈비츠 이후 최악의 감금시설로 악명 높았다. 그 동토(凍土) 위에 그려진 십자가에서 구원의 자유를 찾은 솔제니친은 무신론의 나라 소련에 신앙을 부활시킨 공로로 1983년 템플턴상(Templeton Prize)을 수상한다. ‘종교계의 노벨상’이라고 불리는 템플턴상은 테레사 수녀, 빌리 그레이엄 목사, 우리나라의 한경직 목사 등이 받은 권위 있는 상이다.

템플턴상 수상식에서 솔제니친은 이런 연설을 했다. “20세기는 과거 어느 때와도 비교할 수 없는 가장 잔혹한 시대다. 러시아인 6천만을 희생시킨 파멸적 혁명이 가능했던 이유는 오직 한 가지, 인간이 신(神)을 잊어버렸기 때문이다.”

?마르크스-레닌의 열렬한 신봉자였던 솔제니친은 수용소 바닥에 그려진 십자가에서 마르크시즘이 주지 못하는 영혼의 자유를 얻게 되었다. 공산주의는 더 이상 유토피아가 아니었다. ‘치료불가능한 정신병’에 불과했다.

그는 훗날 10여년의 수용소 생활을 회고하면서 “모든 것을 빼앗겨 오히려 자유로웠다”고 술회했다. 모든 것을 빼앗겨 텅 빈 자리에 영혼의 자유를 얻는 깨달음이 찾아왔다는 고백일 것이다. 이데올로기의 광풍(狂風) 앞에 외로이 맞섰던 솔제니친을 우리는 ‘철(鐵)의 장막 속에 핀 한 떨기 양심의 불꽃’으로 기억한다.

?국내외 인권단체와 탈북자들의 증언에 따르면 시베리아수용소 못지않게 참혹한 북한의 정치범수용소, 교화소, 강제노동수용소에 수십만명이 갇혀있다고 한다. 오직 ‘최고존엄’만 있을 뿐 ‘인간의 존엄’은 찾을 길 없는 북녘 땅은 삶의 희망이 사라진 ’21세기의 이방지대’나 다름없다.

‘모든 것을 빼앗긴 자유인’ 솔제니친은 철의 장막 속 수용소 바닥에 그려진 십자가 형상에서 진정한 자유의 메시지를 보았다. 핵(核)의 장막 속 북녘 땅 정치범수용소 바닥에도 십자가를 그리는 이름 모를 손길이 있기를…

지옥 같은 수용소 철창에 갇혀 모든 것을 빼앗긴 북한 동포들이 영혼의 자유만이 아니라 인간의 존엄을 되찾을 수 있는 구원의 메시지를 만나게 되기를…

?