[엄상익의 정보기관 변론⑧] 남산 지하실의 철학

국가안전기획부의 교육과정을 통과했다. 나는 처음 몇 달 동안 정보기관의 수사관 경험을 했다. 수사국은 남산자락에 있는 붉은 타일의 장방형 건물이었다. 저주가 맺혀있는 악명높은 남산의 지하실이 그 건물 지하에 있었다.

나에게 명령을 내리는 수사국의 책임자가 그 건물의 3층 사무실로 나를 불렀다. 재야세력에게 저승사자로 불리는 인물이었다. 그는 서울법대생 시절 학생회장을 하면서 시위를 주도했다고 한다. 그뿐 아니라 안전기획부의 간부 중에는 학생회장 출신들이 여럿 있다고 했다. 정권을 비판하고 민주화운동을 하던 그들은 정권을 보위하는 자리에 앉아 있는 것이다. 그들의 세상에 대한 구조적인 인식이나 이념적 지향이 180도 바뀐 것일까? 아니면 잠재해 있던 정치적 권력욕이었을까. 궁금했다. 그에 대한 재야의 시각은 달랐다.

<파리의 택시 운전사>라는 수필집을 낸 홍세화씨는 고문 경찰로 이름난 이근안과 안기부의 수사책임자인 그를 비교한 글을 썼다. 이근안은 공공의 적이 되어 법의 제단 위에 올랐다고 했다. 그러나 안전기획부의 수사책임자인 그는 서울법대를 나오고 사법고시에 합격하고 검사가 되는 바람에 귀족계급으로 상승 되어 면죄부를 받았다고 했다. 나는 그를 얼굴과 얼굴을 맞대고 만나게 된 것이다.

“일단 이 조직으로 들어온 걸 환영하오. 먼저 하나 물읍시다. 민주주의는 피를 먹고 자란다는 말을 아시오?”

그의 첫 물음이었다. 특이했다. 미국의 제퍼슨의 말이다.

“알고 있습니다.”

“민주주의가 피를 먹고 자란다면 독재는 어떻다고 생각하오?”

쉽게 대답할 말이 아니었다. 나는 침묵하며 그의 답을 기다리고 있었다.

“독재는 그것보다 더 많은 피를 먹어야 한다는 사실을 알아야 할 거요.”

묘한 의미가 담긴 말이었다.

“당신은 정보기관이 뭐라고 생각하오?”

내가 대답할 성질이 아니었다. 그의 말을 기다렸다.

“정보기관이란 법 위에서 힘을 구사하는 존재지. 나도 당신도 법쟁이니까 보다 구체적으로 설명해주지. 우리가 법을 하다 보면 교묘하게 법망을 피해가는 놈들이 있지. 그런 놈들에게 법치주의는 정말 좋은 파라다이스지. 법망을 빠져나가는 그런 놈들을 뭉개버리는 곳이 바로 안전기획부요. 여기 진짜 요원들은 우리 같은 법쟁이들을 보고 뭐라고 빈정대는지 아시오? 법쟁이들은 육법전서를 공부하지만 자기들은 칠법이라는 것을 집행하고 있다는 거요. 우리가 법과대학을 다닐 때 법철학 시간에 법의 위에는 ‘마하트’라고 해서 사실적인 힘이 있다고 배웠지. 이제 여기서 바로 그런 ‘마하트’를 실감하게 될 거요.”

그가 잠시 말을 멈추고 틈을 두었다가 빙긋이 웃으면서 내게 물었다.

“당신은 검사인 내가 여기서 무슨 일을 하고 있다고 생각하오?”

“뭘 하고 계십니까? 그리고 어떻게 여기에 있습니까?”

이번에는 내가 되물었다.

“나는 이 조직을 통해서 정치, 종교, 학원, 노동계의 쓰레기들을 청소하는 역할을 하지. 그놈들은 워낙 바퀴벌레 같아서 쉽게 박멸할 수가 없었어. 그걸 하는 게 이 기관의 업무라고 할까. 나는 학생회장 시절 시위를 주도하면서 무력감을 느꼈소. 나는 분명 정의의 편인데 세상이 전혀 동조해 주지 않는 거야. 부패한 정치인들은 학생들을 이용만 했지. 그래서 나는 검사가 됐어. 그런데 재판이라는 복잡한 매뉴얼을 통해서는 진짜 악은 건드리기 힘들다는 걸 깨달았지. 그러다 다른 힘의 세계를 본 거요. 바로 이 정보조직이오. 여기서 권력의 본질도 들여다보게 됐지.”

“그 권력의 본질은 무엇이었죠?”

“남이나 북이나 또 권력자나 야당, 재야세력 모두 겉으로는 그럴듯한 명분을 내세워 국민을 현혹하지. 그러나 내가 본 역사는 권력을 둘러싸고 엘리트와 카운터엘리트의 싸움에 불과하다는 거요. 대중은 현혹되고 억울한 피만 흘릴 뿐이지. 권력과 그 과실은 몇 명에게만 돌아가게 되어 있소. 그러니 책에서 배운 공허한 민주주의 관념이나 법이론에 집착하지 말고 권력의 실상을 여기서 한번 구경해 보시오.”

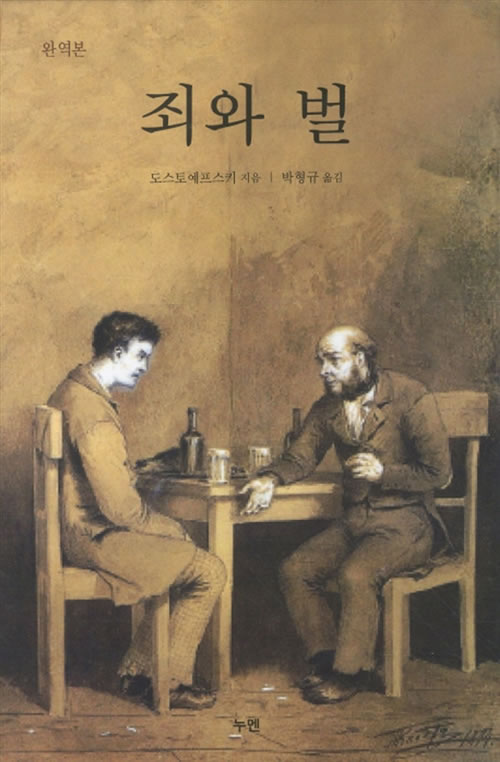

나는 그에게서 토스토엡스키의 <죄와 벌>에 나오는 주인공의 정의를 독점하려는 욕망을 그리고 또 다른 그림자를 보았다.