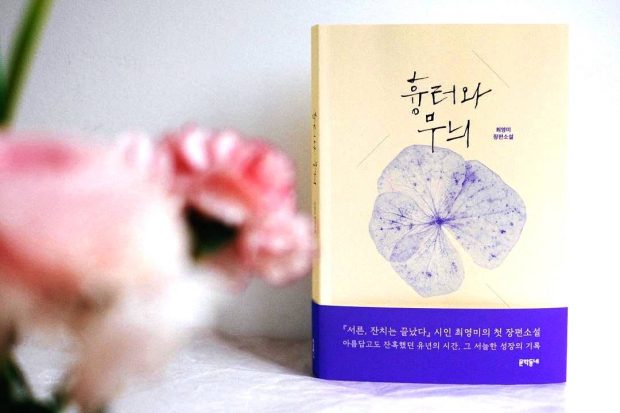

시인 최영미의 후회···12년만의 개정판 ‘흉터와 무늬’ 장편소설

최영미 시인의 12년 전 첫 장편소설 <흉터와 무늬>(문학동네)가 최근 새로 발간됐다. 2005년 출간된 이 책은 한국 현대사 속에 벼려진 한 가족의 흉터와 이를 극복하는 과정을 담고 있다. 시인은 “그저 숙제처럼 언젠가는 다시 내야지 하던 책을 때맞춰 낸 것뿐”이라고 했다. <아시아엔>은 최영미 시인이 자신의 페이스북에 올린 <흉터와 무늬> 소개 글을 옮긴다.(편집자)

저의 첫 장편소설 <흉터와 무늬> 개정판이 출간되었습니다. 12년 만에 새로 찍은 책을 어제(3월27일) 문학동네출판사에 가서 받아 보았습니다. 시인으로 등단하기 전부터 시작해 이십여년만에 완성한, 저의 목숨같은 소설입니다. 시인의 첫 소설을 선뜻 출판해주신 출판사에 감사드려요. 소설 속의 문장들을 소개합니다.

“서럽다는 건, 서러움을 느낀다는 건 받아줄 품이 있고, 비빌 언덕이 있을 때 부리는 앙탈같은 거다.”

“한동안 나는 어디를 가든지 누런 레이스자락을 끌고 다녔다. 우리는 맛있는 것 못지않게 아름다운 것들에 굶주려 있었다.”

“나는 집을 짓지 않았다. 방을 자꾸 바꿨다. 그를 갈아치웠다. 나는 머물지 않았다. 어떤 도시에도 어떤 바다에도 길게 마음을 주지 않았다. 쉽게 외울 수 있는 번호를 만들지 않았다. 언제 허물어도 되는 모래 위에 세워진 인생이었다.”

“오래된 고통을 다루는 법을 아는가? 침묵할 힘이 없으면 잘게 부수어 발설해야 한다.”

**

딱 한 가지가 아쉬워요. 소설의 마지막 페이지, 마지막 ! 문장에서 누락된 표현이 있음을 발견하고 속이 쓰렸습니다. 편집자 잘못이 아니라 제 잘못입니다. 나이 드니 예전처럼 꼼꼼히 교정보지 않게 되더라구요. 원래 문장을 복원해, 아래에 인용합니다.

“흉터가 무늬가 되도록 나는 사랑하고 싸웠다.···내 위를 밟고 간 봄들이 유리문 안으로 밀려들었다 빠져나간다. 어떤 빛도 그림자도 머물지 않는다. 사랑은 나를 거꾸러뜨리지 못했다.

아이섀도우를 문지르고 립스틱을 바르고 화장대에서 부지런히 손을 움직이는 동안에는 어떤 죽음도 어른거리지 않는다. 화사한 분가루에 가려 주름도 손톱자욱도 보이지 않는다. 나는 가벼워졌다. 더 가벼워져야겠다.

생성되고 잊혀지고 다시금 발굴된 과거도 지워지리라. 시간의 모래 위에 새겨진 낙서처럼, 해변의 발자욱처럼 이 밤이 지나면 파도에 씻겨질 것을……스스로 할퀴었던 칼날을 세상 속에 그만 파묻고 싶다.

내겐 더 흘릴 피가 없으니까.”

(마지막 문장에서 ‘내겐 더’가 책에서 누락되었어요!)

아버지가 박정희 정권에 반대하는 ‘5·16 반혁명사건’에 가담해 구속되며 집안이 풍비박산나고, 시장에서 빵 가게를 차린 엄마에게 점심 도시락을 나르던 다섯살짜리 여자아이…하경과 하경의 가족이 통과한 70년대, 서울 변두리의 이야기입니다.

1쇄 2천부 찍었어요. 어서 2천부가 나가 2쇄를 찍어야 마지막 문장을 원래대로 복원할 수 있지요. 아니면 영원히 ‘내겐 더’가 빠진 상태로 소설이 끝나서…저 정말 피 많이 흘릴 것 같아요. 옛날 같으면 며칠 못 잘 엄청난 사고인데, 하룻밤 자고 나니 괜찮네요. 뭐, 어차피 소설인데요. 잘못 되면 어때요.

온라인서점에선 주문 가능하고 오프라인 서점에는 며칠 뒤에 깔릴 겁니다.