[박종성의 한국 계파정치 45] 김대중 말기 대권주자들의 ‘헤쳐모여’

[아시아엔=박종성 서원대 정치행정학과 교수] 세기의 전환기에 신여권이 보여준 이같은 변모를 온전한 개혁으로 보긴 허망하다. 그들도 ‘예전처럼’ 유권자의 사전 동의 없이 기꺼이 당명을 바꿨고 이념과 행적차이에도 불구하고 ‘들어오겠다는 이들’을 흔쾌히 받아들였기 때문이다. 이 문제의 평가와 해석에서 김대중은 자유롭지 못하다. 거듭 강조하건대 지난 세월 야권수장의 한 축으로 계파이동과 노련한 관리를 거머쥔 DJ였을 망정, 대통령 ‘직’을 유지하는 동안만이라도 과거의 문화는 단호하게 끊어야 할 일이었다. 당명의 개작을 둘러싼 환멸과 실망은 차치하고라도 새로운 계파의 수혈이 이 시기에 도드라지는 까닭도 여기 있다.

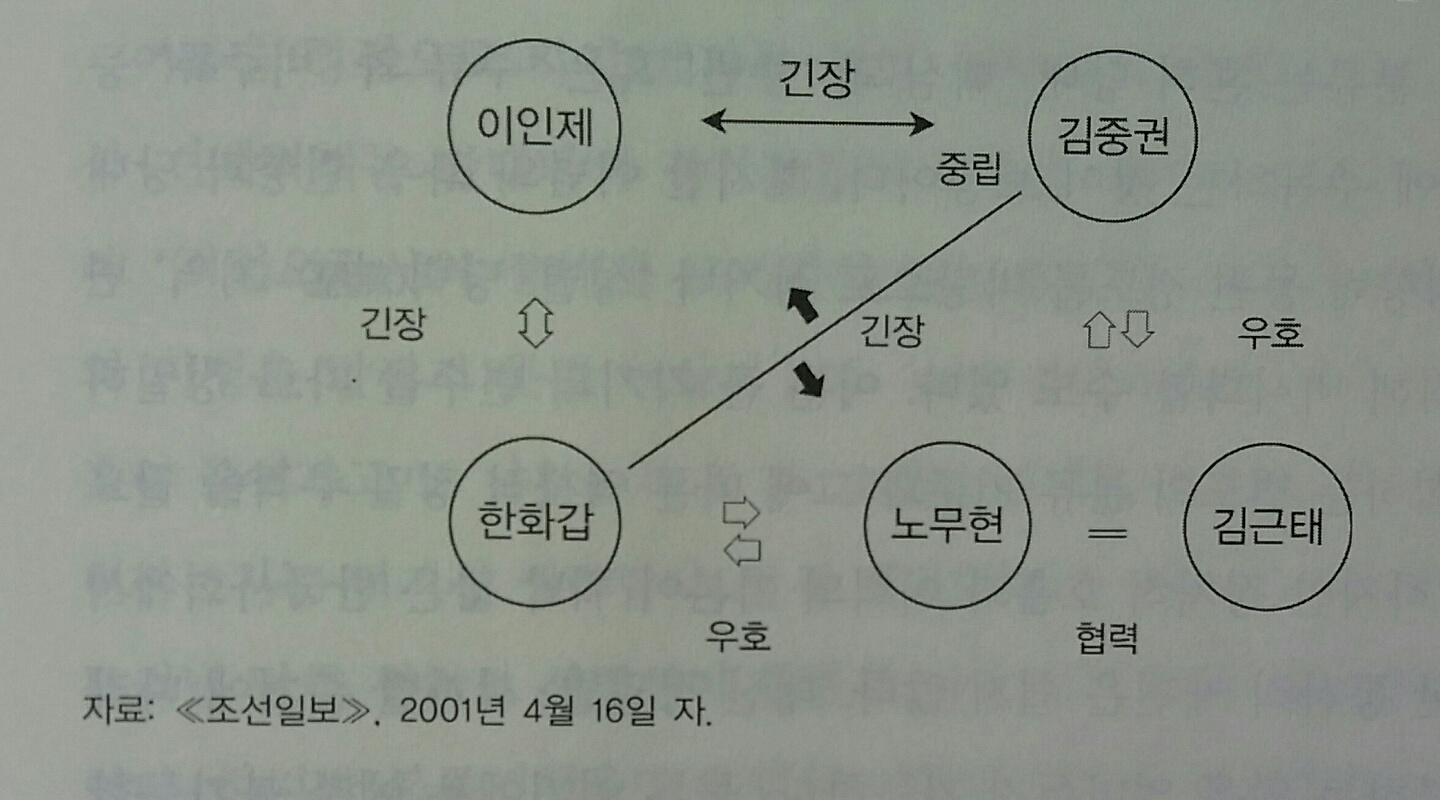

이를 마다하려는 젊은 피의 정치적 용솟음은 역시 계파 거부와 소멸을 명분으로 내건다. 하지만 그마저 빛을 잃었던 이유도 따지고 보면 5년 단임 대통령제와 임기를 다해가는 DJ 정치일정 끝자락에 이루어진 차기 대권주자들의 ‘헤쳐 모임’ 때문이었을 것이다. 역설적으로 보자면, 대권이 ‘코앞’인데 정치의 모럴과 직업윤리의 기본 ‘준수’란 공염불에 불과했다.

계파 수장들이란 사실 ‘대통령이 되고 싶은 사람들’이다. 게다가 이번에도 되잖으면 기약 없는 기다림에 ‘점잖게 몸부림쳐야 할’ 겉으로 고상한 과객(過客)들이었다. 결국에는 단 한사람일 뿐인 그 ‘자리’에 앉기 위해 천신만고·풍찬노숙 마다 않는 이들의 최종 레이스란 치열하지 않을 도리가 없었던 셈이다. 이 절박한 게임에서 누군가의 승리는 곧 자기가 챙길 정치적 이익의 소멸이자 주변인에게 고스란히 되돌아 갈 반사이익이었다.

추호의 양보나 타협도 상상할 수 없는 기민한 두뇌싸움에서 자기패배를 먼저 그리거나 그에 따른 정치적 실익의 축소를 헤아리기란 극히 꺼릴 일이었다. 그보다는 모두가 자신에게 유리한 미래와 그에 뒤따를 달콤한 가치의 내역들을 꿈처럼 계산하고 있었다. 떨어지더라도 승리를 예감하고 그 동안 줄곧 추종했던 정치적 ‘식솔’들의 정치적 반대급부를 먼저 감안하는 ‘대차대조’란 그 자체만으로도 고통의 세월을 상쇄하는 매력이었다.

개혁을 기치로 내거는 가시적 성과물의 하나로 계보정치부정과 그 소멸을 약속한들, 대선 전쟁터에서 튼실한 원내지지 세력과 원외조직 없이 당선을 담보하기란 불가능했다. 비록 과거처럼 음험하거나 막후 실세들의 노골적 개입과 조작까진 눈에 띄지 않는다 해도 계선조직 활동과 정치적 약진 없이 ‘야당이 되어버린’ 과거 여당이 또 다시 권력을 잡는 일이란 쉽지 않았다.

뿐만 아니라 과거의 계파 맹주들이 보인 권모술수의 메커니즘을 정치적으로 참조하지 않고선 구 야권의 젊은 적자(嫡子)들이 펼칠 기개의 장은 그다지 넓지 않았다. 모처럼 쟁취한 여당 프리미엄을 잃지 않으려는 뜻이야 당내 누군들 달리할 리 없었다. 권력은 그만큼 명분을 갈구하는 끈끈한 에너지였지, 도덕으로만 도배할 화려한 문법이나 언어의 외연은 아니었다.

그러나 신여권의 간절한 권력연장욕구는 구여권의 정치적 욕망을 비추는 거울이었다. 뉘라 말릴 것이며 마다할 정치권력이었으랴. 계파 철폐를 둘러싼 젊은 정치인들의 개혁의지도 따지고 보면 세상으로부터의 참신한 인정과 이로 인한 자기 표 확보를 담보하려는 ‘정치적’ 판단의 결과였던 터다. 게다가 그것이 자기중심의 ‘새로운 사람 만들기’란 결과로 이어지는 현실정치의 아이러니는 이미 드라마의 경지를 넘어서고 있었다. 주변 계파와 기존 계보의 부정 위에 새로 돋아나는 인맥의 싹은 얼핏 보이지 않거나 보인다 한들, 예전의 그것처럼 군내 나는 모습은 아니었던 셈이다.

다시 권력을 꿈꾸는 야권의 집결과 움켜쥔 권력을 잃지 않으려 애쓰는 여권의 계파 운용은 물론 간단치 않다.