[아, 박상설⑤] 인문학밥상머리에 쏟아진 위대한 질문들

작년 6월 18일, 구례·곡성 둘러보기와 박상설 선생님 강의를 마치고 숙소로 돌아오니 엘크님의 아내분이 정이 넘친 밥상을 준비해 주었다. 하나하나 어찌나 맛있던지.

취침 시간 갑자기 선생님이 짐을 챙기신다. 밖에서 텐트치고 주무시겠다고 고집을 부리신다.

엘크님이 침대 옆에 텐트를 치자고 간신히 달랜 후 두분 이서 소곤소곤 이야기를 나누는 정겨운 모습을 뒤로 하고 잠자리에 들었다.

구례·곡성은 섬진강과 지리산의 혜택을 받아 맑고 영롱하고 여백이 많은 담채화같은 고장이다. 진정 지구별은 아름답다.

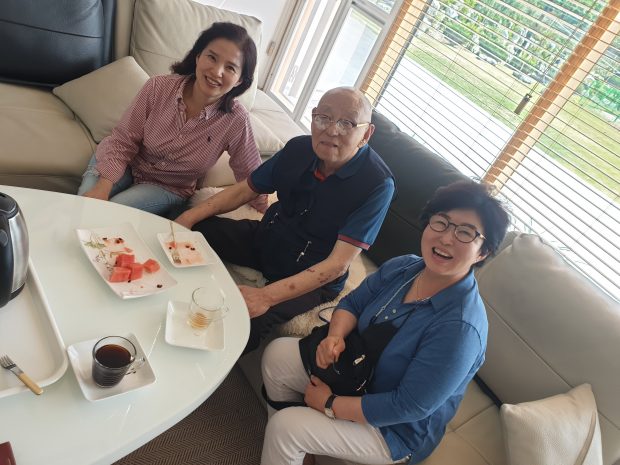

다음날 아침 산책을 하고 다시 선생님의 턱밑에 모여 들었다. 어제 사온 빵과 차를 놓고 본격적인 ‘인문학밥상’을 차렸다.

즉문즉설, 명쾌한 우문현답, 급소를 찌르는 촌철살인에 빵 터지는 웃음소리···. 모두가 줄기차게 묻고 또 묻는다.

이 세상에 삶을 부여받고 살아온 자, 또는 살아갈 자들의 의미있는 고뇌는 같이 듣는 이들마저 치유의 시간이 되었다. 선생님의 망설임도, 주저함도, 눈치 봄도 없이 내리꽂는 ‘의식의 전환’!정말 멋진 시간이었다. 참석자 모두는 얼굴이 환해지고 편안해 보였다.

“달리 말하면 우리는 관점 하나를 가지고 있는 무한 의식이다. 그런데 우리의 사고체계가 관찰자와 관찰 대상으로 나누어 놓는다. 시간과 공간에 의하여 분리된 사물들의 세계로, 무한 의식을 쪼개 놓은 것이다. 지능이 가짜울타리 안에 공간과 시간, 그리고 인과관계라는 숨 막히는 그물 안에 우리를 가둔다. 그 결과 힘 있고, 무한하고, 영원히 소멸되지 않은 채 자유로운 우리의 실재와 만날 수 없게 되었다. 지능에 갇힌 사람들한테는 실로 모든 것이 감옥이다. 그러나 이 고통의 원인은 피해가거나 제거될 수 있다. 그 무지가 깨어질 때, 내적 자아의 힘 있고 무한하고 밝은 본성이 살아난다.” (디펙 초프라 ‘우주리듬을 타라’ 중에서)

곡성에서 헤어짐이 아쉬워 전주로 이동하여, 차 한잔을 더하고 힘차게 손을 흔들고 서울행 기차로 일행은 떠났다.

박 선생님도 그 속에 포함됐다. 그러나 94세 노인의 뒷모습 같지 않게 너무도 당당했다.