설날 몽골청년과 문정희 시인의 “축복 가득하소서”

설 연휴 사흘째. 많은 사람들이 고향을 찾고 부모님이 계신 곳으로 떠나간다. 이날은 가을의 팔월보름 한가위와 더불어 가족과 함께 보내는 아름다운 날이다.

명절이라는 말에 스며들어 있는 고유의 본뜻은 공동성, 일체성, 연합성, 조화성 따위를 두루 끌어안고 있는 것이다. 설이 가까워지면 마음은 점차 설렌다. 오래 못 만난 가족, 친척을 만나고 평소 나누지 못한 감격의 대면을 하게 된다. 새옷을 입고 새로 장만한 음식을 먹으며 새로 살아갈 시간에 대해 서로 좋은 이야기, 푸근한 이야기를 주고 받는다.

‘설’이란 낱말의 유래나 기원에 대해 나이를 뜻하는 ‘살’, 혹은 ‘설다’, ‘낯설다’의 의미와 연관 짓는 해석도 있다. 일견 그렇게 생각해 볼 수도 있을 터이지만 억지로 연결하려는 느낌이 든다.

나는 여러 해 전 대구MBC의 특집다큐 제작으로 “몽골” 10부작 TV프로그램에 참여한 적이 있다. 몽골의 여러 지역, 여러 부면을 직접 찾아다니며 두루 탐색 경험하는 내용이었는데 그중 제1부 ‘몽골의 설’, 제2부 ‘몽골의 전통음악’에 출연했던 신선한 체험을 가져본 적이 있다.

몽골의 우브르항가이 지역 출신으로 수도 울란바타르에 나와 살고있는 한 청년사업가의 귀향에 동참하고 그의 가족들과 고향 집에서 줄곧 한 주일을 함께 보내는

멋진 체험의 기회를 가졌다.

주인공은 30대 후반의 청년 뭉흐바야르, 그의 가족들과 함께 눈덮인 대초원 길을 달려 몽골 중부 내륙 고향 집 게르로 찾아간다. 고향 집이 아련히 보이는 언덕에서

뭉흐바야르는 차에서 내려 심호흡을 하며 코로 고향 냄새를 깊이 마셔본다.

바람결에는 부모님 냄새, 형제 자매들 목소리, 말과 소, 양들의 두런거림이 들어있다. 청년의 마음은 이미 고향 집에 먼저 도착한다. 게르 앞에는 모든 가족들이 나와 서서 귀한 장남 뭉흐바야르의 귀향을 기다린다.

몽골의 설은 우리처럼 음력이고 아주 특별한 ‘차강사르’란 말로 부른다. 차강은 ‘희다’란 뜻이며 사르는 ‘달’의 의미를 지녔다. 즉 기마민족인 몽골인의 백색 사랑과

흰 것에 대한 숭배의 시즌이다. 그 백색이란 우유, 치즈, 아이락, 우름 등 흰 빛깔 음식에 대한 경배의 날이다.

그러니까 몽골의 ‘사르’란 말과 우리의 ‘설’이란 말이 서로 문화인류학적 유사성을 지니고 있다. 몽골의 차강사르, 즉 설 시즌에서 치르는 의식들도 우리와 비슷한 것이 많다. 각종 산적을 켜켜이 쌓아서 제물을 준비해 조상님께 바치는 제사, 양의 복사뼈로 만든 작은 주사위놀이는 우리의 윷놀이와 흡사하다.

섣달그믐날 꼬박 밤을 새며 새해를 맞는 제야의 풍습도 아주 유사하다. 설날 아침 만두국을 끓여 나눠먹는 밥상은 우리의 떡국 먹는 풍습과 비슷하다. 일가친척들이 말을 타고 상호방문하며 술과 고기를 나눠먹고 세배를 드리는 이런 의례도 아주 근접하다.

몽골에서 보내는 차강사르 한 주일이 전혀 낯설지 않고 몹시 푸근할 뿐만 아니라

원초적 고향에 돌아온 심리적 안정을 느끼었다. 몽골의 ‘사르’가 따뜻한 남쪽으로 이동해서 한국의 ‘설’이 되었다는 생각도 했다.

설은 새로운 한 해를 맞으며 가족, 친지들이 함께 모여 정을 나누고 즐기는 그런 미덕의 시간임에는 틀림없다. 이 설날 고유의 아름다움이 벌써 3년 째 코로나라는 괴질 때문에 그 근본이 손상되고 왜곡되며 공동체적 사랑, 조화의 리듬은 바탕이 흔들리고 있다.

이런 시기일수록 지난 시절의 정겹고 푸근했던 설날 추억을 떠올리며 우리에게 주어진 명절을 일부러 되새겨야겠다.

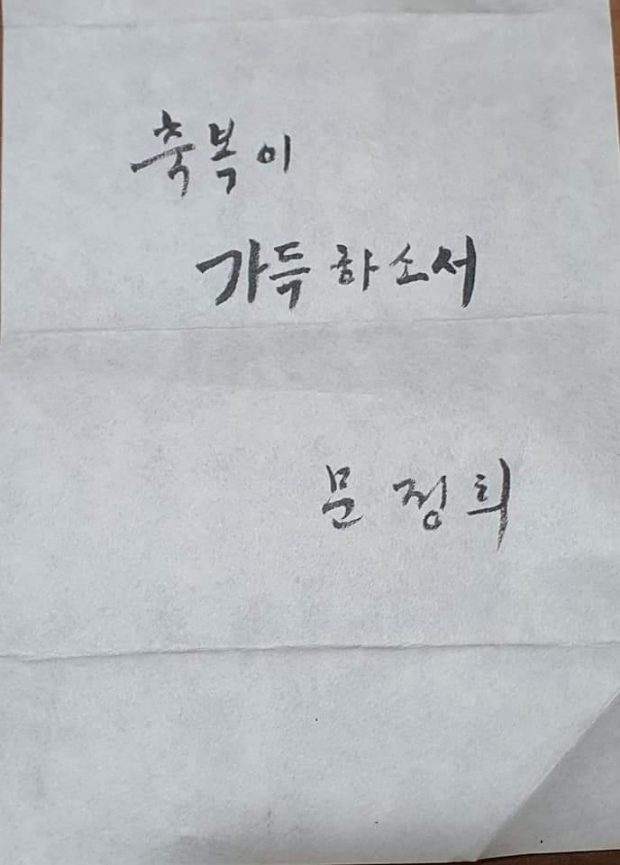

우리 집안의 기쁘고 경사스러운 날에 문정희(文貞姬, 1947~ ) 시인이 보내온 덕담,

“축복이 가득하소서” 이 귀한 울림의 글귀를 두 손으로 받들어 올려본다. 세상 모든 분들이 설날을 맞이하며 비록 여러 소란들로 뒤숭숭한 시기지만 “축복이 가득하소서” 라는 시인의 축원 덕담을 한껏 누리시기를 기원한다.