알고보니 사촌의 처남, 이동순 시인을 놀라게 한 엽서

[아시아엔=이동순 시인, 영남대 명예교수] 정재호(1929~?)라는 시인이 있었다. 상주 출신으로 1964년 동아일보 신춘문예 시조 부문 당선으로 등단을 거쳤다.

<모과>, <마당>, <천치가 부르는 노래> 등의 시집, <생각의 모래알> 등의 수필집도 발간한 바 있다. 청구대학 국문과를 졸업하고 평생 고등학교 국어교사로 일했다.

공식적 문학행사가 있을 때면 으레 만나게 되던 분, 문단에서 그리 많이 알려진 인물은 아니지만 노르스름한 뿔테 안경을 끼고 작은 키에 멀리서도 생글거리며 다가오던 분.

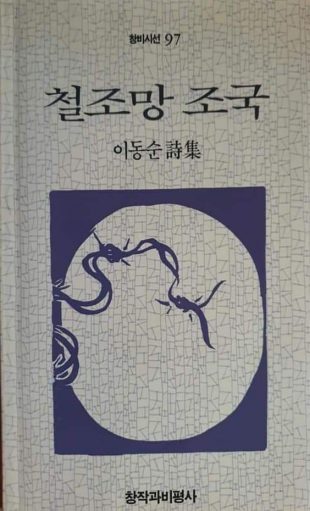

내 시집 <철조망 조국>을 보시고 이런 정성스런 엽신을 보내오신 걸 몰랐다. 고인이 된 내 사촌형 이주영씨가 그분의 자형이란 얘기를 듣고 깜짝 놀랐다.

우리나라는 어디나 다 이렇다. 한 두 사람만 건너가면 모두 어떤 알음알이로 대개 연결되는 인연인 것이다. 손바닥만한 땅덩이에서 서로 인연을 찾으면 이래 저래 걸리지 않는 게 드물다. 그런 인연이 바탕이 되면 이후부터는 한층 각별한 사이가 된다.

마치 백석의 시작품 ‘고향’에 등장하는 이야기 같다. 몸이 아파 한의원에 진맥하러 갔는데 수염이 관우처럼 생긴 의원과 주고 받는 대화, ‘누굴 아느냐’ 하니 그게 실마리가 되어 여러 인연으로 줄줄이 엮여져 나온다. 모든 한국인은 다 이렇게 서로 연결되어 있다.

사촌 주영 형님은 성주군 월항면에 사셨고, 그곳 면사무소 서기로 일하셨다. 대구 태평로 우리 집에도 자주 오셨는데 성품이 어질고 점잖으셨다. 특히 당신 숙부인 내 아버님께 극진하셨다.

그 종형이 자신의 자형이라는 정재호 시인과 어느 날 친밀하게 인사를 나누었다. 이젠 세월이 흘러 사촌형 주영씨도 그의 처남 정재호 시인도 모두 세상을 떠나 고인이 되셨다.

우연히 스크랩에서 정재호 시인의 엽서를 읽으며 흘러간 시절을 추억하는 것이다.

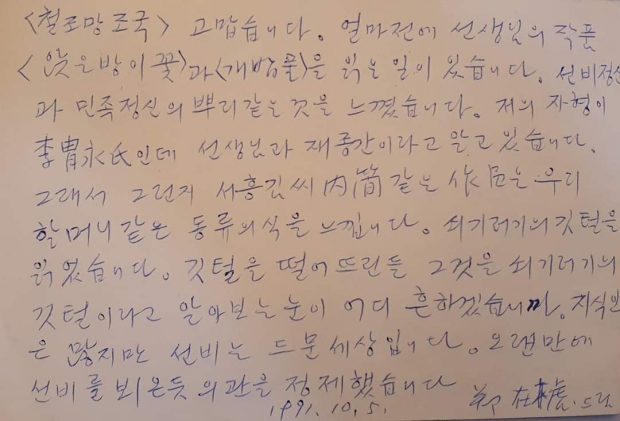

“철조망 조국” 고맙습니다.

얼마 전에 선생님의 작품

‘앉은뱅이꽃’과 ‘개밥풀’을 읽은 일이 있습니다.

선비정신과 민족정신의 뿌리 같은 것을 느꼈습니다.

저의 자형이 이주영(李胄永) 씨인데

선생님과 재종 간이라 알고 있습니다.

그래서 그런지 ‘서흥 김씨 내간’ 같은 작품은

우리 할머니 같은 동류의식을 느낍니다.

‘쇠기러기의 깃털’을 읽었습니다.

깃털을 떨어뜨린들

그것을 쇠기러기의 깃털이라고 알아보는 눈이

어디 흔하겠습니까?

지식은 많지만 선비는 드문 세상입니다.

오랜 만에 선비를 대한 듯

의관을 정제했습니다.

1991. 10. 5

정 재 호 드림