‘오세암’ ‘바보 별님’ 남기고 떠난 정채봉 ‘첫 마음’ 그립다

[아시아엔=이동순 시인] 아동문학가 정채봉(丁埰琫)은 1946년 전남 순천 승주 출생으로 2001년 54세를 살다가 세상을 떠났다. 동국대 국문과를 졸업했으며 나와 같은 1973 동아일보신춘문예 동기로 동화 ‘꽃다발’이 당선되어 문단에 나왔다.

간결하면서도 깊은 울림이 느껴지는 동화로 많은 독자의 심금을 울렸다. 대표작으로는 ‘오세암’, ‘물에서 나온 새’, ‘바보 별님’, ‘가시넝쿨에 돋은 별’, ‘첫 마음’, ‘꽃그늘 환한 물’, ‘푸른 수평선은 왜 멀어지는가’ ‘초승달과 밤배’, ‘나 내가 잊고 있었던 단 한 사람’, ‘너를 생각하는 것이 나의 일생이었지’ 등이 있다.

서로 자주 만나진 않았으나 늘 마음 속에서 따뜻한 정을 나누는 그런 듬직한 신뢰와 반가움의 연결이 있었다. 손바닥에 쏙 들어오는 미니 잡지 월간 <샘터>에 평생 재직하며 성공의 반석에 앉힌 그런 탁월한 편집자로서의 능력을 가졌다. 그 덕분으로 <샘터>에 여러 차례 시와 산문을 발표할 기회를 얻기도 했다.

또 한번은 직원이 필요하다며 제자 추천도 부탁했다. 정채봉은 시인 정호승과 친밀해서 거의 의형제처럼 가까웠다.

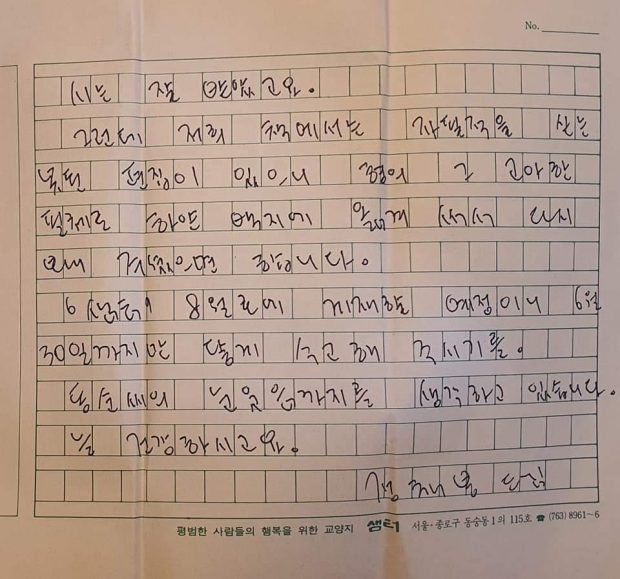

이 편지는 내가 정채봉 신간동화집을 읽고 서평을 요청 받아 어느 저널에 썼던 나의 비평문 정채봉론에 대한 감사의 편지다. 감사의 뜻으로 원고청탁까지 겸하고 있다.

언제였던가, 그 정채봉에게 중환이 생겨 병원에 입원 치료중이라 했다. 그런 소식을 들은 몇 달 뒤 어느 날 정호승의 연락을 받았다. 채봉 형의 간암이 아주 예후가 나빠져서 이제 종생이 거의 가까웠으니 마지막 얼굴이나 보러가자고 했다.

그래서 모든 일정 미루고 서울 중앙병원 입원실의 정채봉을 만나러 갔다. 거리는 여전히 붐볐고 하늘은 찌푸렸다. 깡마르고 짙은 갈색으로 변모한 정채봉의 모습은 마치 다른 사람처럼 낯설었다. 늘 허스키한 목소리는 여전했는데 힘이 없고 겨우 말을 이어갔다. 뼈만 남은 손가락을 내밀어 악수를 청하는데 너무 서러워서 눈물이 핑 돌았다.

어찌 이리도 수명의 복을 타고나지 못하셨나? 그는 병상 등받이를 반쯤 일으켜 앉은 채로 마주 보며 말했다. “이제 살 만큼 살았으니 미련은 없지요.” “동화를 몇 편 더 쓰고싶은 그런 욕심은 아직도 남아있는데 이젠 크고 높으신 분이 그만 정리하고 오라 하시니 가야겠지요.”

이렇게 말하며 웃는 정채봉의 눈은 청노루의 눈처럼 굵고 맑았다. 아버지의 재능을 그대로 물려받아 동화작가로 활동하는 딸이 옆에 서서 울고 있었다. 가정적으로는 불안정했고 가족 관계 문제로 파란을 많이 겪은 편이었다. 그렇게 다녀온 지 한 주일 뒤에 정채봉은 세상을 떠났다.

그의 슬픈 동화 ‘오세암’은 영화로도 제작되어 큰 감동과 화제를 뿌렸다. 한 문학인으로 세상이란 무대에서 살다가 떠날 때의 심정이 어떠했을까? 그때 마지막 본 정채봉의 얼굴은 편안했고 은은한 미소를 머금은 채 나직하고 잔잔한 얘기를 쉼없이 이어갔다. 한번씩 크게 웃기도 했다.

73년 동아일보신춘문예 시상식 추억을 소환해서 그때 풍경을 아련히 떠올리기도 했다. 정채봉이 세상을 떠난 지도 어느 틈에 20년 세월이 흘렀다. 작가의 고향에는 정채봉문학관도 세워졌다.

이 한해도 다 지나가고 또 세밑이 가깝다. 새해는 다시 와서 격동을 일으켰다가 그렇게 거듭 작별을 하리라. 수없이 가고 오는 그 덧없는 리듬의 반복이 인생이고 세월이 아닌가 한다.

이 동 순 형

필이 늦었어요.

마음은 늘 있었는데…..

이럴 땐 ‘흐’ 하고 어색하게 웃는 버릇이 있지요.

서평은 정말 내가 미처 깨닫지 못한 부분에까지 짚어주셔서

다음을 위해서도 큰 도움이 되겠습니다.

책을 한 권 보냅니다.

시는 잘 받았고요.

그런데 저희 책에서는 자필적을 싣는 못된 편집이 있으니

형의 그 고아한 필체로 하얀 백지에 옮겨 써서

다시 보내주셨으면 합니다.

샘터 8월호에 게재할 예정이니 6월 30일까지만 닿게 수고해주시기를.

동순 씨의 눈웃음까지를 생각하고 있습니다.

늘 건강하시고요.

1991. 6. 7

정 채 봉 드림