정호승-이동순 시인의 50년 각별한 우정

시인 정호승(鄭浩承, 1950~ )과는 동갑으로 1973년 같은 해 신춘문예 당선자 출신이다. 성장한 곳도 대구라는 동일지역이라 73 동기들 중에서도 유난히 가까웠다.

아무래도 자주 전화와 편지를 주고받으며 만나는 기회도 그만큼 잦았다.

동년배로는 정호승 시인이 유일했지만 늘 서로 깍듯한 경어를 쓰며 편지에서도 ‘제가’라는 극진한 표시를 했다. 그렇게 여러 해를 보내던 중 그게 무겁고 불편해서

내가 먼저 말을 놓자고 제의했다. 지금은 스스럼없이 평칭을 쓰며 친밀감이 더해졌다.

친구 간에 줄곧 경어를 쓰는 것도 좋겠지만 나는 그게 불편하고 거추장스러웠다.

정호승 시인은 경희대 국문과를 졸업하고 맨처음 직장은 숭실고등학교 국어교사였다. 대선 후보자토론회 진행자로 활동한 정관용이 그때 정호승 시인에게 배운 제자였다.

이어서 그 자리를 떠나 잡지사 편집기자가 되었다. 주부생활, 엘레강스, 샘터 등을 여러 해 거쳤고 이어서 동아일보 여성동아부 기자로 발탁되어 일하다가 조선일보사 월간조선부로 옮겼다.

늘 타이트한 직장생활과 쫓기는 듯한 글쓰기에 지쳐 어느 때부터인가 전업작가의 꿈을 꾸게 되었다. 조금씩 그 뜻을 키우다가 마침내 용기를 내어 실행에 옮겼다.

이 편지는 바로 그 무렵, 직장생활을 던진 직후의 불안정하던 시절이다. 당시 정호승은 짧고 폭발적인 시의 형태보다 소설을 선호해서 그 쪽에 대한 관심이 깊었다.

결국 조선일보신춘문예 소설이 당선되기도 했다. 하지만 그의 소설쓰기는 오래 이어지지 않았다.

역시 자신의 본령이 시 분야라는 걸 절감하며 다시 시인으로 되돌아왔다. 개인사적으로 여러 힘든 시련도 그때 겪었다. 장편소설로 그 과정을 모두 풀어내었다.

과거 선배 문학인들 중에는 시인으로 출발해서 작가로 변신한 인물들이 있다. 황순원, 김동리, 안수길, 박영준 등이 그들이다. 후배 윤후명도 그런 경우에 속한다.

그는 윤상규란 이름의 시인이었지만 나중에 소설 장르로 아주 정착했다. 소설을 쓰다가 시로 바꾼 경우는 별로 없다. 시와 소설을 동시창작하는 이들도 제법 있었다.

1930년대 조벽암이 그 대표적 경우이다. 그런데 벽암은 시도 소설도 뚜렷한 작품이 없다. 정호승이 소설에 기대를 가졌지만 곧 좌절하고 접게 된 것은 다행한 일이다.

표현을 서사로 풀어내는 연습을 거친 것이 한 문학인으로서는 유익한 경험이다. 이후 시에 확신을 갖게 되며 시가 더욱 단단해졌다. 정호승의 시는 짧으면서도 깊은 울림을 준다. 그래서 작곡가, 가수들이 탐을 낸다.

백창우, 안치환, 김현성, 이동원, 유종화 등이 정호승 시인의 시작품을 노래로 만들었고 이동원, 양희은, 안치환, 김광석, 김원중, 김재성, 손현숙, 유익종, 김종배, 이지상 등이 노래를 불렀다. 그 중 여러 곡이 인기가요가 되었다.

대중과 친화력이 높은 시인이 된 것은 이 노래들 덕분이라고도 하겠다. 정호승 시인은 이제 전업작가 생활이 오래되었다. 그동안 옮긴 오피스텔도 여러 곳이다. 그렇게 자주 옮기게 된 이유 중의 하나는 좀더 안정된 환경, 조용한 공간의 확보 때문이다. 혼자 혼자 조용히 집중하며 글을 쓰려면 그럴 수 밖에 없으리라.

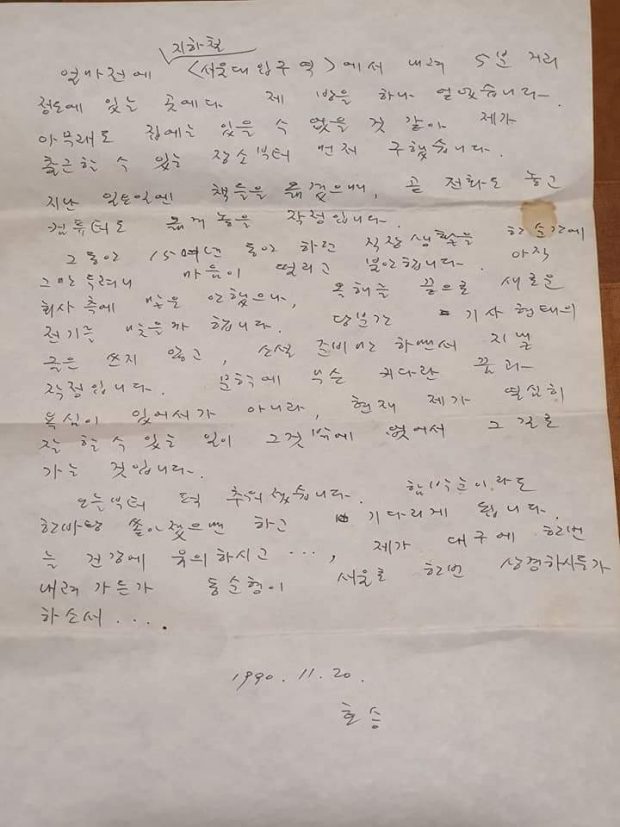

東洵 兄,

그동안 별고 없으셨는지요?

시집이 나와도 제대로 편지 한 장 올리지 못했습니다.

마음 같아서는 東洵 兄한테 가서

이런저런 얘기하며 기쁨을 나누고 싶으나

몸은 서울에 매여 있습니다.

어제 급한 김에 東洵 兄에게 시집 몇 권 보냈습니다.

예쁜 학생 있으면 東洵 형이 주라고

東洵 兄의 글이 담긴 시집을 하나 갖게 돼서

저는 정말 기쁩니다.

마치 합방(合房)한 기분입니다.

어제 ‘월간조선’ 팀들하고

안성 대림동산에 사는 고은 선생을 방문하고

고 선생 술 마시는 모습을 보았습니다.

딸 차령이의 손을 잡고 문 밖까지 따라나와

우리 일행을 따라 또 술 한잔 하러 나서는

고 선생을 배웅하던 부인의 모습이

퍽 무겁고 슬펐습니다.

취한 고 선생과 고 선생의 가족, 가정, 뭐 그런 것들이

어떤 슬픔을 자아내는 듯했습니다.

고 선생께서는 東洵 兄을

지금도 사위 삼고 싶은 사람이라고 하시더군요.

東洵 兄에 대한 고 선생의 따뜻한 마음을

읽는 것 같아 기뻤습니다.

요즘 東洵 兄의 하루하루는 어떠하신지요?

대구가 큰 도시이긴 하지만

서울보다는 긴장이 부족할 것입니다.

물론 넉넉한 여유도 중요하지만

문학적 긴장, 문화적 긴장 뭐 그런 것들을

잃지 않도록 하십시오.

저는 너무 긴장하고 서울에서 산 탓인지

그만 지쳐버리고 말았습니다.

얼마 전 지하철 서울대입구 역에서 내려

5분 정도 거리에 있는 곳에다

제 방을 하나 얻었습니다.

아무래도 집에는 있을 수 없는 것 같아

제가 출근할 수 있는 장소부터 먼저 구했습니다.

지난 일요일엔 책들을 옮겼으며

곧 전화도 놓고 컴퓨터도 옮겨놓을 작정입니다.

그동안 15여년 동안 하던 직장생활을

한 순간에 그만두려니 마음이 떨리고 불안합니다.

아직 회사 측에 말을 안했으나

올해를 끝으로 새로운 전기를 맞을까 합니다.

당분간 기사형태의 글은 쓰지 않고

소설 준비만 하면서 지낼까 합니다.

문학에 무슨 꿈과 커다란 욕심이 있어서가 아니라

현재 제가 열심히 잘 할 수 있는 일이

그것 밖에 없어서 그 길로 가는 것입니다.

오늘부터 퍽 추워졌습니다.

함박눈이라도 한바탕 쏟아졌으면 하고

기다리게 됩니다.

늘 건강에 유의하시고,

제가 대구에 한번 내려가든가

東洵 兄이 서울로 한번 상경하시든가 하소서.

1990년 11월 20일

호 승