하늘나라 제자에게 보내는 스승의 30년 지각답장

[아시아엔=이동순 시인, 영남대 명예교수] 이제는 가고 못 오는 제자 창일에게 그간 잘 계셨는가? 나의 이 답신이 30년만일세. 간간이 자네 생각을 했었지만 절실함은 아니었다네.

이승 사람 생각도 소홀한 터에 아주 멀리 떠나간 옛 제자 생각을 그리 자주 할 수야 있겠는가? 자네가 양해하실 줄 믿네.

그래 거기 저승의 삶과 시간은 어떠한가? 삶과 시간이란 게 있긴 한가? 이승의 배움 속에서는 저승에도 삶과 시간이 있고, 길흉화복이 있다고 들었는데 그동안 거기 삶을 살아보니 어떻던가?

사실 자네를 생각하면 나보다 자네가 더 나를 좋아하고 사랑하는 마음까지 가졌었지. 내 시론 수업을 자네가 신청해서 들을 때 타과생으로 들어온 문학열병자라고만 여겼고 그런 흔한 부류 중 하나로만 짐작했지. 그 옛날 시인 김소월이 일본 동경대학 유학 가서 상과대 학생이 늘 문과대 수업을 듣던 그런 모습과 닮은 꼴이었지.

자네가 무슨 과 학생이었는지 난 잘 모르네. 또 알 필요도 없었다네. 자네는 내 수업을 꽤 열심히 들었어. 가끔 뚱딴지 같은 질문으로 힘들게 했지만 그게 시창작에 대한 자네의 상당한 깊이, 혹은 교수에 대한 관심끌기 정도로만 여겼지.

자네는 점점 더 나를 좋아하고 마치 이성처럼 사랑과 존경심을 편지에서 표현했어. 세월이 흘러 자네는 졸업했고 서울로 가서 출판사에 취직했고 또 참한 색시와 연애해서 결혼도 했고 딸을 낳았다는 소식도 전해왔고 특히 깊은 밤 만취해서 혀꼬부라진 소리로 추근추근 일방적 애정고백을 늘어놓던 자네의 전화를 아직도 기억나네

그땐 그게 너무 싫었어. 어떻게 하면 빨리 통화를 끊나 그 생각만 했지. 자네가 좋아하는 만큼 나는 자네를 좋아하지 않았어. 그저 나를 거쳐간 한 사람의 제자, 나를 특별히 좋아하는 제자 정도로만 여겼지.

그런데 자네가 그토록 몸이 아프고 하루 버스가 세 번 들어온다는 그 섬 같은 산골에 집을 짓고 외롭게 살아가는 줄 몰랐어. 자네 부인은 생계를 위해 일터에 가고 자네는 종일 빈집에서 새소리 듣고 흘러가는 구름이나 멀뚱히 보며 시를 생각하는 사람인 줄 몰랐다네.

어찌 그리도 고독한 운명이었나? 자네는 결국 그 고독과 고통의 굴레를 못 벗어나고 아주 먼 길로 떠나버렸네. 그 소식도 훨씬 뒤에 누가 전해줬어.

이승에 남긴 두 가족이 눈에 밟혀 어찌 지내나. 거기서도 나한테 전화 걸고 편지 쓰고싶어 어찌 참나. 세월이 서른 해나 지난 뒤에 옛날 자네가 보낸 편지를 읽어보며 그때 자네의 절박한 심정 속으로 잠시 들어가보네.

자네는 무던히도 나를 사랑했는데 거기 비해 나는 냉담하고 쌀쌀했었지. 그걸 자네가 모를 리 없었지만 자네는 막무가내로 폭포 같은 사랑을 표현했었네.

여보게 창일, 거기 저승의 삶과 시간의 규범을 모르니 자네에게 뭐라 드릴 말이 없네. 어쨌거나 여기 일은 모두 잊어버리고 거기 일에만 충실하시게. 그 좋아하던 술은 마실 수 있는가? 하여간 푹 쉬시게.

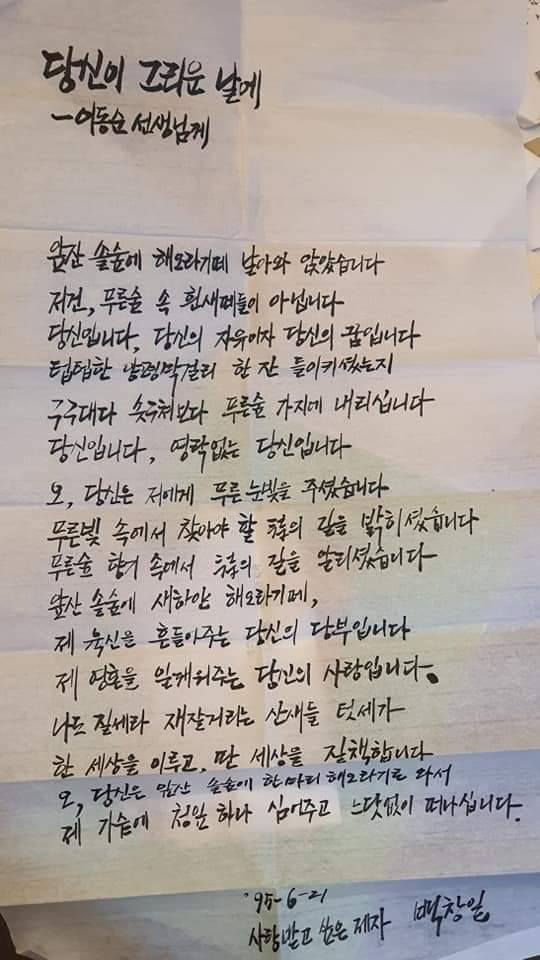

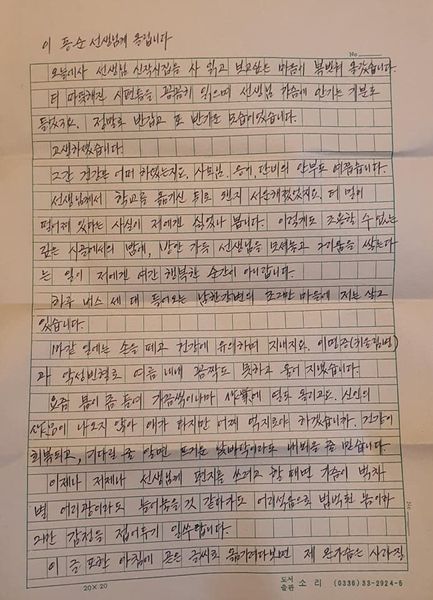

이동순 선생님께 올립니다.

오늘에사 선생님 신작시집을

사 읽고 보고싶은 마음이 복받쳐 올랐습니다.

더 따뜻해진 시편들을 꼼꼼히 읽으며

선생님 가슴에 안기는 기분도 들었구요.

정말로 반갑고 또 반가운 모습이었습니다.

고생하셨습니다.

그간 건강은 어떠하셨는지요?

사모님, 응이, 단비의 건강도 여쭙습니다.

선생님께서 학교를 옮기신 뒤로 왠지 서운해졌었지요.

더 멀리 떨어져있다는 사실이 저에겐 싫었나 봅니다.

이렇게도 조용할 수 없는 깊은 시골에서의 밤에

방안 가득 선생님을 모셔놓고

그리움을 쌓는다는 일이

저에겐 여간 행복한 순간이 아니랍니다.

하루 버스 세 대 들어오는

남한강변의 조그만 마을에 저는 살고 있습니다.

바깥 일에는 손을 떼고 건강에 유의하며 지내지요.

이명증(귀울림병)과 악성빈혈로 여름내내

꼼짝도 못하고 울어지냈습니다.

요즘 몸이 좀 들여 가끔씩이나마

작업에 열도 올리고요.

신인의 작품이 나오지 않아 애가 타지만

어찌 억지로야 하겠습니까?

건강이 회복되고 기다릴 줄 알면

뜨거운 낯바닥이라도 내뵈올 줄 믿습니다.

이제나 저제나 선생님께 편지를 쓰려고 할 때면

가슴이 벅차 별 어리광이라도 늘어놓을 것 같다가도

어리석음으로 범벅된 몸이라

그만 감정을 접어두기 일쑤입니다.

이 글 또한 아침에 곧은 글씨로 옮기려다 보면

제 온 가슴은 사라질 것이기에

고르지 못한 지면을 용서 바랍니다.

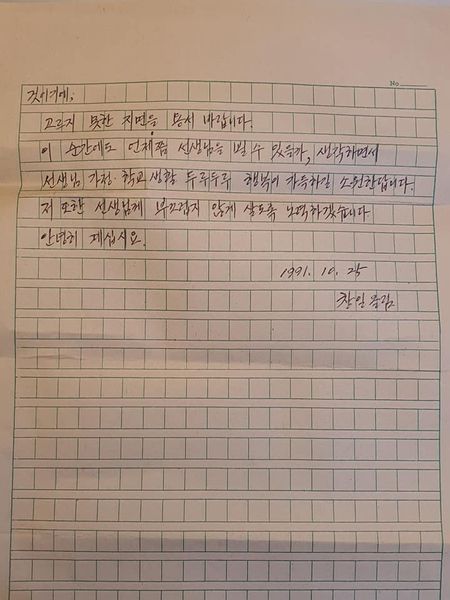

이 순간에도 언제쯤 선생님을

뵈올 수 있을까 생각하면서

선생님 가정, 학교생활 두루두루

행복이 가득하길 소원한답니다.

저 또한 부끄럽게 살지 않도록 노력하겠습니다.

안녕히 계십시요.

1991. 10. 25

창일 올림