백석 시인과 뜨거웠던 사랑 털어놓은 ‘자야’

[아시아엔=이동순 시인, 영남대 명예교수] 1987년 늦가을, 필자의 <백석시전집>(창비)이 발간된 직후 책을 보고 감격해서 나에게 불쑥 전화를 걸어온 자야(子夜) 여사의 용기는 대단했다.

그렇게 만난 인연으로 이후 10여년 가량 서로 왕래하는 정분이 생겼다. 자야 여사는 나를 마치 백석 시인 대하듯 밥 숟가락 위에 반찬도 올려주고, 자는 방바닥이 차갑지는 않은지 하며 이부자리 밑에 손을 넣어 쓸어보기도 했다.

서울 용산구 동부이촌동, 여사가 살던 빌라맨션 거실 쇼파에 마주 앉아 백석 시인과 지내던 함흥시절, 혹은 서울 청진동 시절의 흥미진진한 이야기들이 그냥 한 번 듣고 흘려보내기엔 너무 아깝고 소중하고 살뜰한 것이어서 깊은 밤, 생각과 번민으로 잠 이루지 못할 때 백석 시인에게 하고싶은 말을 글로 써서 나에게 편지로 보내달라고 권했던 것이다.

그게 발단이 되어 자야 여사는 백석 시인에게 드리는 투정과 하소연, 그간 하고 싶었던 가슴 속에 쌓인 말을 하루가 멀다하고 편지지에 쏟아서 보내왔다. 일제말 백석 시인이 만주를 함께 가자며 줄곧 따라다니며 보채듯 채근할 때 그게 싫어서 숨바꼭질하듯 꼭꼭 숨고 다니다가 자꾸만 숨은 곳을 찾아내는 게 또 싫어서 마침내 중국 샹하이로 도피성 외유를 떠나버린 그런 미안하고 가슴 아픈 추억담이 만지장서(滿紙長書)로 빼곡히 적혀 있는 것이었다.

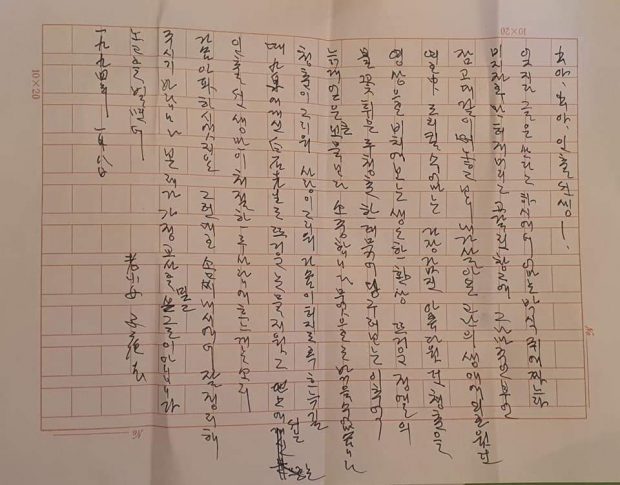

편지 사진에서 보듯 자야 여사의 글씨는 전형적 1930년대 문체를 그대로 지녔고 세로쓰기로 한글부호도 없고 띄어쓰기나 문장의 매듭도 주지 않고 요즘 스타일의 정서법 규칙도 전혀 무시하는 ‘내방가사’ 투의 만연체 연결형 흘려쓰기라 이 문체를 쉽게 읽어내려가기가 몹시 어려웠다.

어떤 부분은 거의 판독 수준이었고, 그래도 잘 모르는 부분은 따로 모아 두었다가 나중에 서울 가서 한꺼번에 묻고 확인하는 그런 과정을 거치었던 것이다.

백석 시인과의 뜨거운 사랑 이야기를 담은 김자야 에세이 <내 사랑 백석>(문학동네)은 바로 이런 과정과 곡절을 거쳐서 세상에 나오게 된 것이다.

나는 자야 여사의 글씨를 두고 세상에 하나 뿐인 자야체(子夜體)라 놀렸다. 그러면 그게 부끄럽고 송구하다며 얼굴이 발갛게 달아올라 몸둘 바를 몰라 했다. 그러면서 노고를 위로하는 뜻이라며 술잔을 불쑥 내밀었다.

그 자야 여사가 세상을 떠난 지 어느덧 22년 세월이 흘렀다. 살아서 남루했던 과거를 지녔으나 20대 청춘기 백석 시인과의 지순했던 사랑을 보물처럼 가슴에 품고 살았던 여인. 기생 자야의 회고록을 정리하던 시절이 새롭다.

자야 여사는 편지 말미에서 자신을 일컬어 꼭 노소녀(老少女)라고 즐겨 썼다. 내 호칭을 ‘인출’이라고 쓴 것은 나의 아명이 인출(寅出)이기 때문이다. 6.25전쟁이 경인년이었고, 그 해 출생이라 아버지께서는 그렇게 부르셨다.

出아 出아, 인출(寅出) 선생!

어찌타 글은 쓰라고 하시어서

없는 박식 쥐어짜느라 비지자루만 터져버리고

고갈된 창고에 그나마 중언부언

잠꼬대 같이 써놓고 보니

내가 살아온 고난의 생애에 외로웠던 여로 중

돌이킬 수 없는 가장 값진 아름다웠던 청춘을

영상으로 비치어보는 생생한 환상.

뜨거운 정열의 불꽃 튀는 두 청춘.

한데 묶어 뒹굴어보는 이 추억.

늦게 얻은 큰 보물입니다. 소중합니다.

무엇으로도 바꿀 수 없습니다.

청춘이 그리워 사랑이 그리워

가슴이 터지도록 흐느낄 때 구천에 계신

백석(白石) 선생도 뜨거운 눈물을 지었고

지상에서는 인출(寅出) 선생만이

처절한 두 사람의 흐느끼는 소리

가슴 아파 하시었지요.

그런대로 솜씨 내시어서 잘 정리해주시기 바랍니다.

본래가 가정교사를 믿고 쓰는 글이 아닙니까?

노고를 빌면서

노소녀(老少女)

자야(子夜) 서(書)

1994년 1월 8일