[언론나그네 43년 안병준⑦] 5.18광주민주화운동 현장 취재

[아시아엔=안병준 한국기자협회 전 회장, <서울신문> 정치부장, <내일신문> 편집국장 등 역임] 편집국 시절로 되돌아간다. 1980년 5월이 됐다. 그 5월 22일 아내는 둘째 아들을 출산했다. 남녘 광주에서 올라오는 뉴스는 암울하고 비극적이었다. 모든 신문은 그 뉴스를 활자화하지 못했다. 군부의 철두철미한 검열과 보도통제 때문이었다. 기사는 못 나갔지만, 현지에서 기사는 매일 올라왔다.

5월 18일 전남대생들의 민주화와 전두환 타도를 위한 집회에서 비롯된 유혈사태는 날로 확대돼갔다. 23일 부회(사회부 공식·비공식 회의)가 있었다. 단골인 무교동 ‘대평원’에서다. 그날은 ‘젖은 부회’(반주를 곁들인 저녁 회의) 였다. 스무명 가까운 부원이 거의 모두 모였다. 김진규(金振奎) 부장이 운을 떼었다.

“광주에서 사상자 발생이 늘어나고 있다. 5월 초 광주로 파견 갔던 취재기자 K와 사진기자 W가 타사 기자들과 함께 광주를 탈출했다. 시민군과 계엄군 사이의 총격전에서 생명의 위협을 느꼈다고 전해왔다.”

아내의 둘째 아들 출산 후 광주로

그날 부회는 어느 때보다 무거웠고 침울했다. 광주에는 물론 주재기자인 정일성(丁日聲) 호남반장과 임정용(林井湧) 선배가 있었다. 그러나 지방에 커다란 사건·사고가 발생하면 본사 기자가 파견돼 협조와 공조를 하는 것이 오랜 관례였다. 기다란 침묵이 흘렀다. 입사 4년차 신출내기인 내가 겁도 없이 나섰다.

“선배들로부터 ‘기자는 현장에 있어야 한다’고 배웠습니다. 물론 정일성·임정용 선배가 계시지만 2명의 공백이 생겼습니다. 현재 광주에서는 전라도나 경상도 말을 쓰면 쌍방 모두로부터 오해를 받아 위험하다는 얘기를 들었습니다. 알고 있듯 저는 충북에서 태어나 초등학교 2학년까지 다녔습니다. 제가 광주로 내려가겠습니다.”

한참을 숙고한 당시 김진규 부장은 나의 광주행을 허락했다. 그에 더해 두 달 전 입사한 바로 아래 후배인 채수인(蔡洙寅) 수습기자와 같이 가게 해주었다. 그 역시 충남 태생이었다. 다음날인 24일 호남선 열차를 탔다. 우리는 광주 시내에 바로 진입하지 못했다. 장성에서부터 교통편이 끊어졌다. 도보로 국도 또는 야산을 거쳐 광주 외곽 송정리에 도착했다. 착검한 계엄군에게 검문을 받았다.

“왜 광주에 들어가려고 하느냐?”

“제 여동생이 광주로 시집 왔는데 죽었는지, 살았는지 통 연락이 없어 왔어유.” 그들은 몸수색과 함께 조그만 손가방도 뒤졌다. 내복 몇 벌과 세면도구가 전부였다. 그들은 우리를 통과시켰다. 들은 소식이 있어 우리는 볼펜과 수첩 등 신문기자로 보일 만한 것을 일절 소지하지 않았다.

시내 방향으로 한 2㎞쯤 걸어 농성동에 이르렀다. 대치하고 있는 계엄군과 시민군이 서로 빤히 바라보이는 거리였다. 시민군이 커다란 동상을 중심으로 200명쯤 모여 있었다. 동상 주인공인 항일 독립군 죽봉 김태원(竹峰 金泰元) 장군은 호남에서 존경받는 의병장이다. 1908년 담양전투에서 악명 높던 일본군 요시다 광주수비대를 격파해 이름을 전국에 알린 장군이다. 그 장군상 아래의 시민군도 의심 어린 눈빛으로 우리를 검문했다. 똑같은 질문과 답변이 오갔다. 그리고 우리는 포연과 피내음이 가득한 광주에 들어섰다.

당시 광주 입구 죽봉 동상 앞에 머물던 시민군 역시 죽봉과 비슷한 길을 걸어 역사에 빛나는 이름을 남긴 것은 아니었을까 생각해본다. 1980년 5월 24~30일 머무는 동안의 취재종이(현지에서는 취재노트를 들고 기록하는 등 기자티를 낼 수 없었다)들은 나의 불찰로 모두 잃어버리고 지금은 없다.

정일성·임정용 두 분 선배와 모두 4명은 전남도청 부근 황금동 여관의 한 방에서 매일 밤 서울 본사로 기사를 불렀다. 보도되지 않는다는 사실을 알면서도 계속 송고했다. 아침부터 낮에는 이곳저곳을 다녔다. 도청 앞에서 시위가 있으면 그 속에 섞여 같은 ‘시위대원’으로 함께 외쳤다. 쓰레기 수거차에 실린 시체들이 상무대에 도착하면 유족 또는 친척인 양 달려가 관 주변을 맴돌았다. 동네 의원을 비롯해 전남대병원까지 순회하며 가족을 찾는 척 상황을 머릿속에 입력시켰다.

그 와중에 도청 근방에서 이곳저곳을 열심히 관찰하는 비슷한 또래의 사람을 만나 우연히 대화를 했다. ‘선수는 선수끼리 알아본다’지 않는가. 역시 그는 기자였다. 본사가 만류하는데도 광주로 들어온 조갑제(趙甲濟) 국제신문 기자였다. 우리는 같은 부산중학교 출신이라는 것만 확인하고 별다른 대화 없이 눈빛만 주고받으며 헤어졌다.

저녁에 여관으로 돌아와 메모하고, 파트별로 기사를 정리했다. 26일 밤, 전옥주(당시에는 누구인지도 몰랐다)씨가 시내를 돌며 눈물로 “시민 여러분, 공수부대원들이 쳐들어오고 있습니다, 나와서 막아주세요!”라고 호소했다. 특전사 출신인 나는 착잡한 심경이었다. 광주의 밤은 공포로 드리워져 적막했다. 시민은 물론 우리도 나가질 못했다.

전옥주씨가 시민과 계엄군 사이에서 가두방송하는 모습. 영화 <화려한 휴가>에서 배우 이요원의 실제 모델이었다.

1980년 5월 27일 아침 광주 전남도청

5월 27일 아침, 시민군이 무참히 진압된 도청으로 나갔다. 시민들도 몰려나왔고, 공무원들이 출근하고 있었다. ‘모든 것이 끝났다’는 시민들의 얼굴에서 안도(?)인지 허망함인지 무표정의 표정을 보았다. 초여름 가벼운 옷차림의 여성들도 눈에 띄었다. 피와 눈물과 초연으로 범벅이 된 지옥을 헤매다가 갑자기 다른 세상으로 온 듯했다. 여인들의 실루엣이 눈에 어른거렸다. ‘아, 이제는 이곳을 떠나야겠다’라는 생각이 스쳐 지나갔다.

나는 공무원인 척 도청으로 들어섰다. 입구에서 왼쪽으로 걸어갔을 때 가슴과 복부를 관통한 총상 구멍이 있는 시체를 목격했다. 그런데 이상한 건 화염방사기에 의한 화상처럼 그의 온몸이 그을려 있었다는 점이다. 총상과 화상의 순서가 어찌 됐건, 그는 확인사살을 당한 게 틀림없었다. 울컥 터져나오는 울음을 참을 수 없었다(당시 그가 누구인지 몰랐지만, 나중에 ‘시민군대변인 윤상원씨’로 밝혀졌다).

그리고 2층 계단으로 올라가면서도 여기저기 쓰러져 있는 시민과 학생들을 발견했다. 30일 서울에서 유철희(柳喆熙)·이중호(李仲鎬) 선배와 정인학(鄭仁鶴) 후배 등 3명이 현장 취재기자들을 격려하기 위해 광주로 내려왔다. 나는 다음날 선배들에 앞서 광주에서 철수했다. 이리(지금은 익산)에 사는 친구를 찾아가 이틀 밤낮에 걸쳐 폭음했다. 서울에 와서는 편집국이건, 어디에서건 반벙어리가 됐다. 현지에서 이미 기사는 다 불렀기 때문이다. 격려차 뒤늦게 광주에 왔다가 귀경한 정인학 기자는 현장에 있던 나보다 더 많은 ‘기삿거리’를 주변에 전파했다. 그로 인해 그는 나중에 군부에 의해 해직기자가 됐다.

이듬해 1981년 5월, 나는 여름휴가를 미리 신청해 광주로 내려갔다. 다섯살 된 첫째 아들을 데리고 갔다. 망월동 묘역을 참배했다. 묵언수행 하듯 ‘보도를 못한 데 대한’ 참회를 했다.

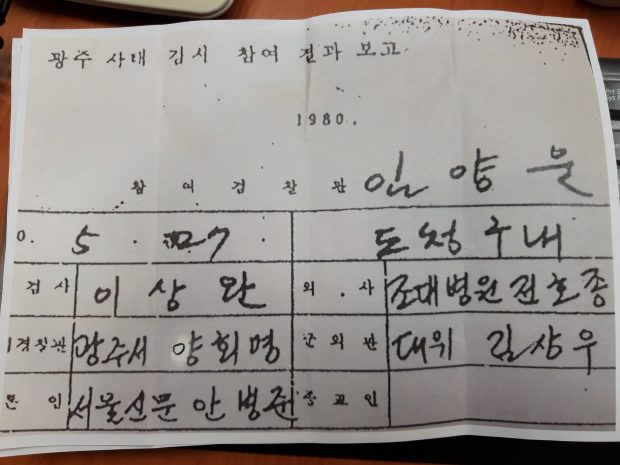

광주민주화운동 40년이 흐른 2020년 5월 어느 날, 평소에 알고 지내던 문화체육관광부 ‘전남도청 복원추진단’의 김도형 단장이 내게 당시 검시 참관인 명단을 1장 건넸다. 참관인란에 내 이름이 적혀 있었는데, 김 국장은 그 쪽지에서 내 이름을 발견하고 깜짝 놀랐다고 한다. 그는 필자가 2018년 지역신문발전위원회 위원일 때 알게 된, 서글서글한 경남 진주 사람이다.