[90살 나이 늦지 않았다②] ‘입동’ 밤 MBN ‘현장르포 특종세상’ 출연···”시각장애인 되어 비로소 나를 찾다”

[아시아엔=박상설 <아시아엔> ‘사람과 자연’ 전문기자, 캠프나비 대표] “나의 주인은 빈궁한 깐돌이/ 길 없는 길 헤매는 시간 밖 자유인/ 마냥 흙에 뒹굴어야 살아나는 천덕꾸러기/ 여한 없는 안식의 맑은 삶 눈물이 나도록 살아온 노인/ 하고 싶은 나날로 엮어온 일상, 이런 일로 넘쳐난 나날/ 이제 시간에 저항하고 앞서갈 기력 없어도/ 거미줄 같은 생명력으로 슬퍼하지 않아/ 머지않아 깐돌이 없는 날 신발 두 켤레 너머에 보이는/ 그는 영원한 안식으로 쉬게 되리니/ 오늘도 걷고 내일도 걸으며 길섶 민들레 홀씨에 머문다. (‘무어라 독백하는 두 헌신짝’ )

나는 만물이 태어난 곳이자 되돌아가야 할 숙명적 근원의 고향, 많은 사람들 속에서 부대끼며 나는 흙이 되고 싶다. 보고 만지고 파헤치고 밟아도 태고에서 종말까지 그냥 그대로의 흙처럼 버려지고 싶다. 차갑고 단절된 듯하면서도 온갖 것을 받아주고 썩여주며 싹 트여주는 흙이 바로 ‘나’이고 싶다.

흙을 일구고 보듬으며 생명을 키워온 긴긴 시간에서 나는 간간히 도망쳐 밥벌이에 매달렸다. 그 밥벌이를 위한 시간은 정녕 행복하지 않았고 흙을 섬기는 시간은 은혜적 기쁨이었다.

헤르만 헷세는 싯다르타를 통해 진리는 가르칠 수 없다고 말했다. 몸과 마음의 처절한 고행을 몸소 겪어야만 진리는 얻어진다. 내가 허송하는 지식의 허울인가? 행동 없는 지식의 거품인가? 삶에 시달리는 이유는 바로 이런 것들이다.

더 나은 인생이란 무엇인가? 내가 살아보니 그 해답은 그 누구에게서도 구할 수 없고 오직 나 자신에게만 있다. 흙과 한평생을 살다보니 생명을 잉태하고 틔워주며 온갖 것을 받아주는 호사는 흙이었다. 모든 사람은 언젠가는 흙이 된다. 그 흙에 뒹굴며 고락을 흙에 기대는 삶과 그와 반대되는 삶을 생각해 본다.

열정으로 일하다 움막으로 도망치는 삶

일상생활에 열중하다 주말에 캠핑하며, 농사일하며 인문학 산책을 하는 사람들···. 산골에서 땀 흘리며 또 다른 레저문화를 즐겨 오기 50여년이 흘렀다. 생각하는 방법은 배울 수 있으나 바로 행동하는 습성은 오직 극한상황을 넘나드는 피와 땀의 노동이다.

내 몸에 새겨 넣은 기억!! 몸을 쓰지 않고 생각으로 남긴 흔적은 환영(幻影)이다. 그 기억의 나이가 몇 해든 몸으로 얻은 흔적은 죽는 날까지 내 것이 되고 지식으로 얻은 관념으로는 자신의 습관과 버릇을 고치기 어려웠다.

시각장애인 되어 비로소 나를 찾다

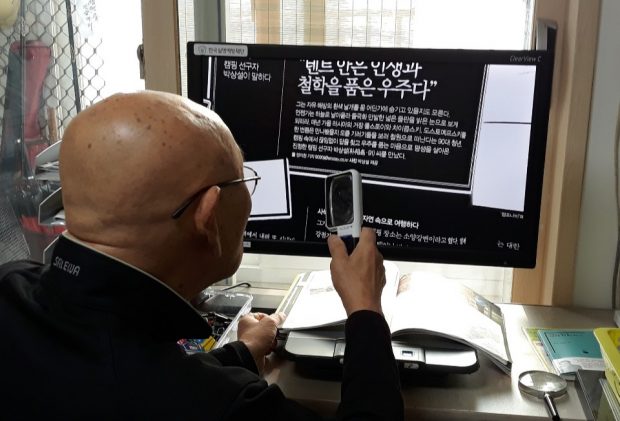

나는 사물을 잘 볼 수 없는 시각장애인이다. 오른쪽 눈은 세살 때 외할머니가 말라리아병 약을 과다하게 잘못 먹여서 부작용으로 완전 실명됐고, 왼쪽 한눈으로만 한평생 견뎌왔는데 78세 때 ‘습성 황반변성’ 질환에 걸렸다. 사물을 보려면 손바닥 만한 검은 그림자가 시야를 덮쳐 사물을 제대로 볼 수 없다. 발병 후 10여년이 지난 요즘은 나날이 심해져 거의 한계에 도달했다.

그래도 나는 눈은 어두워졌지만 겨우겨우 책을 더듬으며 글을 쓴다. 언론매체에 투고를 하며 <아시아엔> 현역 칼럼니스트와 기자로 일하며 인문학 강의를 하는 프리랜서 강사다. 고생은 많지만, 마음으로 세상을 보듬으며 따듯이 살펴가며 잘 살아가고 있는 눈 더듬이 할아비다.

이 글을 온갖 고난을 이겨내며 열심히 살아가는 분들과 공유하고 싶다.