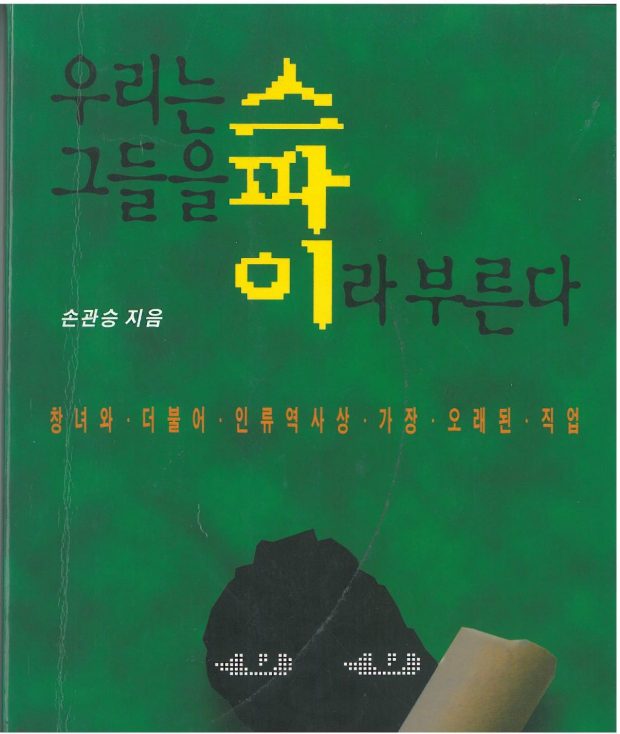

[북리뷰] 베를린장벽 붕괴 지켜본 손관승의 ‘우리는 그들을 스파이라 부른다’

[아시아엔=이상기 기자] 창녀와 더불어 인류 역사상 가장 오래 된 직업은? 누구는 종교인, 누구는 사기꾼, 또 누구는 인신매매범이라고도 한다.

지금은 강의와 글쓰기를 주업으로 삼고 있는 MBC 손관승 前 기자는 이를 ‘스파이’라 했다. 그가 독일 통일 직후 이 나라에서 연수를 마치고 와서 쓴 책 제목이 <우리는 그들을 스파이라 부른다>(1999년 2월10일, 여백)이다.

만 18년이나 지난 지금 이 책은 우리에게 무엇을 던져줄까 생각해 본다. 당시는 인터넷 초창기, 대부분 정보, 특히 스파이 등과 관련한 것들은 ‘비밀’로 분류돼 접근이 어려웠다. 기자나 학자도 예외가 아니었다. 특히 툭하면 당국이 ‘분단이란 특수한 상황’을 내건 국내에선 더 그랬다.

그럼에도 저자 손관승 본인이 워낙 부지런한 데다, 통일 후 정보가 밀려나오기 시작한 독일에 머문 행운도 함께 해 이 책이 세상의 빛을 볼 수 있었다. 그는 책을 내기 1년여 전 휴직을 ‘감행’하고 독일 베를린자유대학에 적을 두고 베를린은 물론, 모스크바·런던·파리 그리고 미국의 여러 도시를 다니며 스파이 관련 자료수집에 열을 올렸다.

그의 스파이 탐구에서 시작된 탐구열은 훗날 <투아레그 직장인학교> <괴테와 함께한 이탈리아 여행> <그림형제의 길> <디지털 시대의 엘리트 노마드> <탑시크릿 그림자 인간> 등 저술활동의 밑거름이 되기도 했다.

그가 스파이에 천착한 것은 “기자와 스파이라는 상이한 느낌을 주는 두 개의 직업 사이에 근친성이 있다”는 점을 절감하였기 때문이다.

기자 손관승의 ‘기자와 스파이論’을 좀더 보자.

“소련과 동독의 유명 스파이일수록 한때 기자직업을 택했었다. 정보를 다룬다는 점에서도 그렇지만, 남보다 앞선 혹은 나만의 독점적 정보를 캐내기 위해 때론 위험한 현장을 자청하지 않으면 안된다는 현장주의와 혼자 있는 것에 익숙해져야 하는 고독감에서 두 직업은 남다른 유사성을 지니고 있다.”

손관승은 이 책을 다음 다섯 가지 초점에 맞춰 썼다고 했다.

첫째, 스파이를 통해본 역사읽기 둘째, 작은 국가의 생존전략 셋째, 분단과 통일과정에서의 정보기관의 역할분석 넷째, 스파이에 대한 인간적 조명, 그리고 마지막으로 국가정보원이 지향해야 할 방향제시다.

IMF 구제금융에서 벗어나기 위해 발버둥치던 집필 당시를 묘사한 그의 다음 말은 지금도 여전히 유효하다.

“어디를 가나 화두는 온통 경제뿐이다. 정보의 세계에서도 한치의 예외는 없다. 정보기관에서 경제를 들먹거리지 않으면 생존 자체가 힘든 형국이다. 무게중심은 정치, 군사에서 경제로 이동했다. 경제 정보전쟁은 그런 점에서 국가정보원이 지향해야 할 시대적 과제이자, 기업들의 주된 관심사이기도 하다.”

그는 서문 끝에서 “판문점의 돌아오지 않는 다리 위에서 후편을 쓸 날이 하루빨리 오기를 기원하며, ‘익명의 온기’를 사랑하는 세상의 모든 이들에게 이 책을 바친다”고 썼다.

‘익명의 온기’가 누구에게나 느껴지는 세상이길 바라는 마음은 저자 손관승이나 書評者나 하나일 듯싶다.