“한류 뜰수록 ‘한국어’ 알고 싶어 하죠”

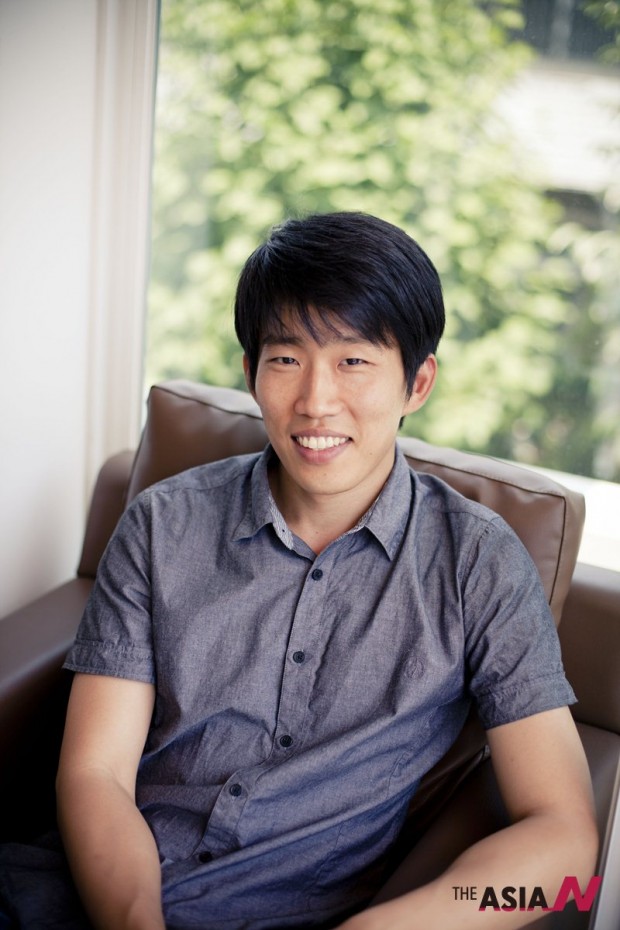

‘한글영토’ 넓혀가는 선현우 지나인(G9) 대표

“한류 스타 한 명 없었지만, 열광적인 반응이었죠. 이게 바로 한류의 효과구나 싶었어요.”

선현우(33)씨는 지난해 10월 멕시코에서 ‘한류콘테스트’를 열었다. 한국어대회, 한국노래경연, 한국문화퀴즈 등 멕시코인들만 참가하는 행사로 장장 7시간 동안 진행됐다. 티켓은 3만원. 싼 가격이 아니었지만 1500명의 현지인이 전좌석을 메웠다. 표를 구하지 못한 사람들이 행사장 밖에서 발을 동동 구를 정도였다고 한다.

“한국에 대해 많은 관심은 많은데, 정작 K-팝 가수들은 미국이나 중국 같이 큰 나라에서만 공연하거든요. 한국인으로서 그들의 애정을 확인하고 답을 해주고 싶었어요. 행사가 잘 되고 나니 공연기획사들이 가더라고요. 이제는 제가 더 안 해도 되겠죠.”

EBS 라디오 ‘귀가 트이는 영어’를 진행하는 선현우(33)씨는 한국인에게 영어를, 그보다 더 많은 수의 외국인에게 한국어를 가르친다. 인터넷에서 시작한 한국어교육방송 ‘Talk to me in Korean(내게 한국어로 말해봐)’은 팟캐스트와 유튜브로 이어져 주간 순방문자만 3만명에 이른다. 지금껏 청취자 누계가 전 세계에서 40만~50만명에 이른다고 한다. 지난해 겨울부터 낸 같은 제목의 책 3권은 유럽과 미국 등지에서 1만부 이상 팔렸다. 웹에서 한국어 첨삭지도를 해주고, 한국어 속어나 드라마에 나오는 어휘집 등을 ‘E-Book’과 ‘오디오북’ 형태로 앱스토어에서 판매한다.

“외국인들이 한국어학당을 다니는데, 교사들은 한국말만 하고 책도 한국어로만 돼 있죠. 한국어를 전혀 모르는 외국인이 봤을 때 난감하지 않겠어요? 한국 문화나 맛집, 연예인 소개 등은 많지만 한국어를 흥미롭게 가르치는 웹사이트와 책은 부족하다고 생각했어요.”

한류가 낳은 새로운 시장, 한국어교육 수요를 선현우씨가 채워주고 있는 셈이다. “언젠가 K-팝 가수 인터뷰를 한글과 영어 자막으로 올려놓았더니, 각국에서 25개 언어로 번역해 자막을 만들더라고요. 자발적인 온라인 커뮤니티가 생긴 거죠.” 일본 애니메이션이 유행하던 시절, 작품이 출시되면 영어를 비롯한 각국 언어로 자막이 만들어졌고, 곧이어 일어학습 열풍이 일던 때가 있었다. 문화전파의 수단은 바로 ‘언어’일 수밖에 없다. 한글을 배우는 외국인들에게 한류는 어떤 매력일까.

“운 좋게 한류 붐이 일었죠. 개인들이 관심을 갖고 대중매체가 이를 전파했어요. 한국 노래는 뮤직비디오가 같이 나오는데, 볼거리가 많거든요. 후렴구를 따라 부르면서 배우고 싶다고 생각해요. 드라마를 보면서 한글에 관심을 갖는 거죠. 외국에 나가면 한국인들이 주변 사람들과 잘 어울려요. ‘정의 문화’라 할까. 1년만 살아도 외국인들과 ‘오빠, 누나’ 하며 ‘친한’ 사이가 되지요. 다른 아시아 문화에서는 할 수 없는 특성 때문에 외국인들이 한국에 끌리는 거죠. 한국에 대한 긍정적인 이미지, 그것이 바로 한류라고 생각해요.”

하지만 이제 한류의 저변을 넓혀야 할 때가 됐다. “가요, 드라마, 영화가 한류의 계기는 됐지만 거기에만 의지할 수는 없어요. 외국인이 좋아할만한 문화를 소개해야죠. 한류를 찾아 한국으로 왔는데, 듣던 것과 다르면 실망하겠죠. 사람들이 불친절하다면 이미지는 모르던 시절보다 더 나빠질 거예요.”

한류가 낳은 한글배우기 시장 급성장

한국인이 외국인에게 갖는 이해부족도 지적했다. “외국인을 만나면 이런 얘기를 해줘요. ‘한국사람이 여러분에게 매운 것 잘 먹네요? 젓가락질 할 줄 알아요? 묻는 것은 놀리는 것이 아니라 외국인을 처음 만나서 그런 것일 수 있다’고요. 사실 매운 음식이나 젓가락 문화는 한국만의 것이 아니라 세계적인 것이에요. 사계절이 뚜렷한 것도 한국만은 아니죠. 한국이 예절을 중시한다지만 세계 어느 나라나 마찬가지에요. 표현방식이 다를 뿐이죠. 문화의 차이를 알아야 외국문화를 받아들일 수 있어요.”

선씨는 다양한 국적의 외국인들을 매주 만난다. 월요일 저녁 홍대 앞 한 커피숍에서 이뤄지는 일명 ‘다국어모임’이다. 한국인 반, 외국인 반이다. “2008년 시작했을 때는 3~10명 정도 모였어요. 외국어 학습이 목적이었는데, 기존에 없던 방식이죠. 등록을 하는 것도 아니고, 정기적으로 안 와도 그만이에요. 정해진 시간과 장소에 와서 각자 테이블에 앉아요. 영어로 얘기할 수도 있고, 일어 하는 사람들이 많으면 일어로 얘기하고, 그런 식으로 다양한 언어로 얘기해요. 지금은 160명 정도가 모여요. 커피숍 2층과 3층이 꽉 차는 거죠.” 다국어모임은 현재 신촌과 강남, 고대, 부산, 대구를 비롯해 캐나다 밴쿠버, 오스트리아 빈, 페루 리마, 일본 도쿄까지 생겼다. 그는 “홍대 앞 모임에만 가는데, 10개 정도 언어가 사용되는 것 같다. 새로운 친구들과 만나다 보면 2시간이 훌쩍 지난다”고 했다.

선현우씨는 영어뿐 아니라 일어와 프랑스어에도 능통하다. 중국어와 스페인어는 의사소통할 수 있을 정도라고 한다. 올 여름에는 독일에 가려고 독일어를 배우기 시작했고, 이탈리아어는 공부한 적이 없어도 이해할 수 있다고 했다. 여러 언어를 하다 보니 유추가 되는 것이다. 어떻게 하면 여러 언어를 잘 할 수 있을까. “내가 이 언어를 공부하면 10분 뒤에 어떤 말을 할 수 있을지를 생각하는 거예요. 단순히 책을 읽는 게 아니라 뚜렷한 목표가 정해지는 거죠. 당장 말하려는 것부터 배우면 됩니다.”

그래도 그는 언어가 전부는 아니라고 했다. 서로 다른 문화를 알고 소통하는 것이 더 중요하다는 것이다. “필리핀에 가서 타갈로그어 인사말만 익혀서 해줘도 아주 좋아합니다. 외국인들에게 영어를 안 하고 한국어를 가르칠 수 있나요? 한쪽으로 닫혀 있으면서 상대만 열라고 말할 수는 없는 거죠. 한국에 관심 있는 만큼 우리도 관심을 보여주는 것이 소통이라고 생각해요.” 눈에 보이지 않는 한류의 접촉면은 이렇게 서서히 확장되고 있었다. 언어의 속도로 말이다.