정호승 시인의 편지…’한 사람이면 족한 친구’ 이동순에게

<문학의 집> 이번 호에

사랑하는 친구 정호승 시인의

편짓글이 실렸네요.

이 글은 지난번 내 편지에 대한

답글 형식입니다.

<문학인이 띄우는 편지 215>

한 사람이면 족한 친구

– 이동순 시인께

정 호 승

동순 형!

이렇게 불러보니 지난 50년 세월이 한순간에 스쳐 지나가는구려. 1973년에 각각 일간지 신춘문예 시 당선자로 만나 이렇게 오랜 세월 우정을 나누게 될 줄은 몰랐구려. 이럴 줄 알았더라면 동순 형을 더 많이 만나고 더 많이 사랑할 걸 후회되는 부분이 있소. 지금 문득 “친구는 한 사람이면 족하고, 두 사람이면 너무 많고, 세 사람은 불가능하다”는 말이 생각나오. 한 사람이면 족한 그 한 사람이 나에게는 동순 형이라는 생각이 드오.

이제 동순 형이나 나나 눈썹과 머리가 희끗한 70대 나이가 되었소. 그동안 나보다 먼저 고인이 된 친구들도 있지만 까닭 없이 연락 두절된 이들이 한 둘이 아니오. 내가 먼저 연락을 안 한 까닭도 있지만 꼭 그런 것만은 아닌 게 세월이 우정의 빛을 바래게 한 것이라 생각되오. 그래도 내게 ‘한 사람이면 족한 친구’로 동순 형이 존재하고 있으니 이 얼마나 다행이고 감사한 일이오.

동순 형은 이제 ‘내 친구의 모든 것’이오. 친구도 부모형제처럼 보고 싶어지는가 보오. 나는 동순 형을 오래 못 보면 보고 싶어지고, 전화 통화를 오래 안 했다 싶으면 형의 그의 다정다감한 목소리가 듣고 싶어진다오.

동순 형! 그 낭랑한 목소리로 형의 동아일보 신춘문예 당선작 「마왕(魔王)의 잠」을 다시 한번 낭송해 주오. 나는 「마왕의 잠 5」에서 “중리(中里)에서 온 부고가/ 가을비에 젖고 있다”는 구절을 아직 잊지 않고 있소. 그 무렵 동순 형은 내 마음을 울리는 시를 참 많이 발표했다오. 어느 실향민의 유서라고 밝힌 「내 눈을 당신에게」, 동순 형이 첫돌도 되기 전에 돌아가신 어머니를 그리워하며 그 어머니의 심정을 빌려 쓴 「서홍김씨내간」 등은 무척 감동적이었소. 지금도 그렇지만 동순 형의 시에는 늘 감동적인 서사적 서정의 눈물이 흥건하오.

지금 동순 형의 시 「아버님의 일기장」도 생각나오. 여든아홉에 별세하신 이현경(李鉉璟) 아버님이 일기장에 ‘종일 본가(終日 本家)’ 라고 쓰신 게 팔 할을 넘는 것을 보고 눈물을 왈칵 쏟으며 아버님의 고독한 노년을 이야기한 시 말이오. 나는 그 시를 읽으며 형이 어릴 때 “아버지의 목울대를 엄마의 젖꼭지인양 늘 만졌다”는 이야기가 떠올라 가슴이 뭉클했다오. 동순 형 시의 근원이 모성에 대한 그리움에 있음을 알아차린 게 바로 그 무렵이오.

실은 나도 돌아가신 아버지의 일기장을 열 권 정도 간직하고 있는데, 10년이 지나도 아직 그 일기장을 읽지 못하고 있소. 아버님 살아생전에 내가 잘못한 일이 많아 아버지가 일기장에 그 잘못을 많이 써놓으셨을까 겁이 나서 말일세. 그렇지만 이제 나도 아버지의 일기장을 읽고 대죄를 고하며 동순 형처럼 「아버님의 일기장」이라는 시를 한편 써야겠소.

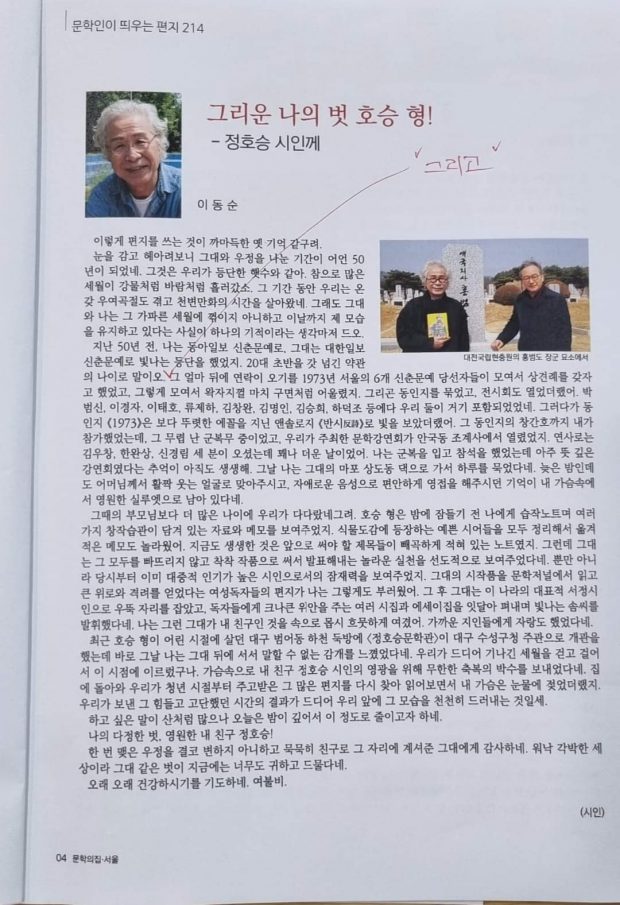

동순 형! 내 책장에는 동순 형이 50여 년간 출간한 시집과 평전과 가요사 등 수십 권이 책꽂이의 한 단을 이루며 빼곡히 꽂혀 있소. 그 중에서도 형이 1987년 창작과비평사에서 펴낸 『백석시선집』은 이 불온한 시대를 사는 시인들의 가슴에 백석 시의 불꽃을 높이 피워 올린 것이었소. 최근엔 『한국근대가수열전』을 출간함으로써 대중가요사 연구에도 한 획을 그었고, 민족의 장군 『홍범도 평전』까지 출간함으로써 이 땅의 많은 독자들에게 불허의 명저를 선물했소. 그 집필의 저력이 어디에서 나오는지 형의 책이 출간될 때마다 나는 그저 감탄만 할 뿐이오.

이제 형이나 나나 인생의 해는 저물고 있소. 꼭 하고 싶은 일, 꼭 해야 할 일의 목록을 작성해서 우리 존재가 사라지기 전에 그 일에만 몸과 마음을 다해야겠소. 형은 시인이자 대학교수이자 문학평론가이자 가요연구가로서 아직 할 일이 무척 많을 것이오. 형은 너무 부지런하고 성실해서 형을 가장 사랑하는 친구로서 이제 긍정적인 게으름과 불성실을 권하고 싶소.

형이 켜는 아코디언과 색소폰 소리를 안 들어본 지 오래된 것 같소. 형의 그 맑고 구성진 목소리로 부르는 ‘흘러간 옛노래’도 마구마구 듣고 싶소. 언제 한번 막걸리 잔이라도 기울이며 은근히 들려주시게나.