조오현 스님의 ‘방할’…엮은이의 말

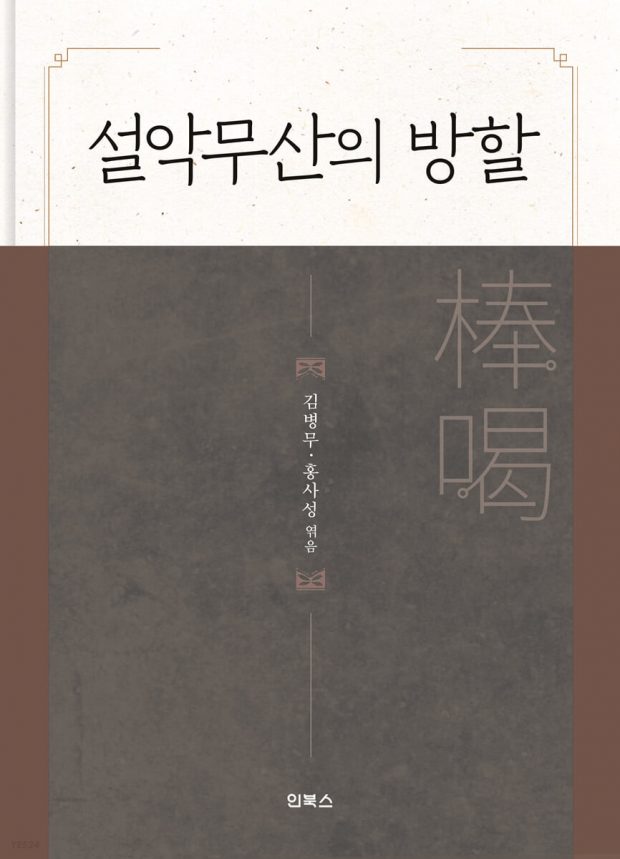

5월 31일은 무산 조오현 스님(1932~2018년) 5주기입니다. 스님은 이런 임종게를 남기고 떠났습니다. “천방지축 기고만장 허장성세로 살다 보니 온몸에 털이 나고 이마에 뿔이 돋는구나 억!” 스님은 또 “깨달았다고 저 혼자 산중에 앉아서 잘 살면 뭐하겠어요? 깨달았으면 깨달음의 삶을 살아야 할 게 아닌가!”라며 “부처 될 생각 말고, 화두에 속지 말라”고 했습니다. <아시아엔>은 가까이에서 스님을 모셔온 김병무·홍사성 두 시인이 함께 엮은 <설악무산의 방할>(인북스, 2023년 3월 8일 발행)을 몇차례 소개합니다. <편집자>

부처님이 돌아가신 후 제자들이 가장 먼저 한 일은 스승의 언행을 정리하는 일이었다. 스승이 안 계신 세상에서 문제가 생기면 해결의 원칙이나 기준이 필요했기 때문이다. 흥미로운 것은 이렇게 결집된 경장과 율장에는 부처님의 흉허물조차 가감 없이 기록되었다는 점이다. 부처님도 육신을 가지고 살았던 유한한 인간이다. 당연히 이런저런 약점이 있을 수 있었다. 예를 들어 한때 부처님은 손타리라는 처녀의 가짜 미투 때문에 구설에 오른 적이 있다. 또 위생관리를 잘못해 심한 설사를 앓기도 했다. 언젠가는 말썽꾸러기 비구들이 다툼을 벌여 속을 끓여야 했다. 탁발을 나갔다 음식을 얻지 못해 빈손으로 돌아온 적도 있다. 제자들은 어떻게 보면 허물이 될 이런 일까지 비교적 상세하게 기록했다. 어려운 일이 생겼을 때 스승이 어떻게 대처했는가를 알면 뒷사람이 살아가는데 기준과 원칙이 될 것이기 때문이다.

5년 전 입적하신 설악당 무산 스님은 현대 한국불교에서 큰 족적을 남긴 고승이다. 스님은 드물게 위로는 국가지도자에서 아래로는 이름 없는 보통 사람과도 교유했다. 마치 부처님이 왕에서부터 불가촉천민에 이르기까지 여러 사람을 만나 설법한 것과 비슷하다. 그런가 하면 스님은 존경받는 고승으로서는 이례적이라 할 만큼 자신의 흉허물을 감추지 않았던 분이다. 자신이 잘한 것은 일부러 감추고 남들은 감추고 싶어 하는 것은 도리어 드러내서 스스로 부끄러워하기를 사양치 않았다.

어떤 사람도 자기의 허물을 만천하에 공개하는 사람은 없다. 얼마나 잘났는가를 자랑하고 싶은 것이 본능이다. 그렇지만 세상은 이를 용납하지 않는다. 감추려 하다가 도리어 망가진다. 부처님은 이런 문제를 근본적으로 없애기 위해 자자(自恣)와 포살(布薩)이라는 자기 허물을 드러내는 방법을 제도화했다. 이를 누구보다 잘 아는 스님은 있는 그대로의 모습을 보임으로써 1년 365일 냉정한 평가를 받고자 했다. 이를 바탕으로 탐진치(貪瞋痴)에 빠지려는 자신을 경계하고 삼독을 극복하기 위한 노력을 일상화했다. 스님에게 수행이란 고매한 무엇이 아니라 일상에서 ‘더 나누고, 더 낮추고, 더 버리는 일’을 반복적으로 실천하는 것이었다. 스님의 이런 삶은 승속을 막론하고 많은 사람에게 큰 감동을 주었다.

이 책은 이렇게 살다 이렇게 떠난 스님이 남긴 가르침을 모은 것이다. 1부, 2부는 스님이 설악산문 조실로서 결제, 해제 때 했던 법문을 집록했다. 다행히 영상과 녹음기록이 남아 있어 육성 그대로 정리할 수 있었다. 이 작업은 평소 스님과 가까웠던 이학종 선생이 수고해주었다. 3부, 4부는 스님이 남긴 책의 서문과 편지, 독후감, 그리고 가까운 분들의 요청에 부응한 추천의 말씀 등을 모았다. 여기서는 문장가로도 손색이 없는 스님의 모습을 볼 수 있다. 5부는 주로 언론과의 인터뷰를 모았다. 솔직한 산중대담은 스님의 탁월한 안목과 거침없는 견해가 그대로 나타난다.

엮은이들은 숙세의 인연으로 오랫동안 스님 곁에서 많은 것을 보고 듣고 배울 기회가 있었다. 이 책은 그때마다 모아놓았던 자료들이다. 흔적 남기기를 싫어했던 스님이 알면 ‘호사불여무(好事不如無)’라며 손사래를 쳤을 일이지만, 후학으로서는 어지러운 세상을 살아가는 데 지남이 될 만하다는 판단에서다. 바라기로는 5주기를 앞두고 펴내는 이 책이 스님의 진면목을 이해하는 좋은 법장(法藏)이 되기를 바란다. 아울러 이것으로 우리가 스님에게 입은 은혜의 만분지 일이라도 갚아지기를 바란다. 나무(南無)설악당무산대종사!