[전시] 안충기 기자의 ‘펜화서울전’에 소중한 귀하를 초대합니다

아래 글을 약간 수정해 사진과 함께 배치한 후 기사 제목을 고민했다. ‘안충기 기자의 펜화서울전’ ‘안충기 작가의 기자혼이 빚은 펜화’ 등등 이리저리 궁리하다 <안충기 기자의 ‘펜화서울전’에 소중한 귀하를 초대합니다>로 잡았다.

필자는 안충기 기자와 <기자협회보> 편집위원을 함께 하던 2000년 꼭 이맘 때 기협 중국방문단 일원으로 7박8일간 베이징, 장가계 등 중국 4~5개 도시를 동행한 적이 있다. 말 잘 지어내는 기자들 표현대로 그는 ‘유콰이, 통콰이, 상콰이’(유쾌·통쾌·상쾌) 했다.

달포쯤 전에 안충기 기자의 페이스북에서 그의 전시회 소식을 들었다. 사람 좋은 정재숙 기자, 배일동 명창 등이 댓글로 상찬하는 걸 보고 흐뭇했다. 나도 안충기 기자의 전시회에 뭔가 보태야겠다는 생각이 퍼뜩 들었다.

‘안충기 펜화’로 검색하니 <기자협회보> 김달아 기자와 <오마이뉴스> 이한기 기자의 기사가 눈에 띄었다. 두 기자의 글에 기대 안충기 기자의 ‘펜화서울전’을 널리 알리려 한다.

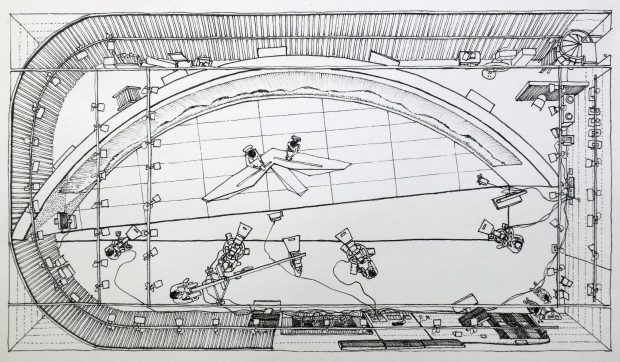

먼저 한국기자협회 김달아 기자의 ‘펜화로 잊었던 나를 찾다’(2017년 3월 22일자) 기사다. 여기 JTBC 뉴스룸 스튜디오가 있다. ‘ㅅ’ 모양의 앵커석과 앵커로 추정되는 두 사람, 그 뒤를 둘러싼 대형 스크린. 앵커를 향하는 카메라와 지미집, 촬영감독들, 천장에 달린 조명이나 직사각형 바닥 무늬까지 모두 세밀하게 묘사돼 있다.

중앙일보 안충기 기자가 검정펜으로 그려낸 ‘손석희 앵커가 2시간씩 노는 방’이다. 기자이자 펜화가인 그는 자신의 작품에 글을 더한 ‘안충기의 긴가민가’를 중앙일보 온라인에 연재 중이다.

‘긴가민가’의 인기는 상당하다. 조회수가 수십만에 달해 포털 ‘많이 본 기사’ 상위권에 오르기도 했다. 그의 펜화는 현장 취재 원칙 덕에 섬세한 묘사가 돋보인다. 재미난 구어체 문장도 인기 비결이다. 글에 충청도 사투리 “~유”는 말할 것도 없고, 맞춤법을 빗나간 말들이 쉴 새 없이 튀어나온다. 손석희 앵커는 ‘석희 형아’로, 다른 이들도 언냐, 형아, 아재, 할매, 할배로 표현한다.

동그란 안경에 헌팅캡을 쓴 그는 인터뷰에 앞서 사진부터 찍자며 펜을 얼굴 중앙에 대고 포즈를 취했다. 로트링사의 ‘티키 그래픽 0.1’. ‘긴가민가’ 속 펜화를 그를 때 쓰는 펜이다.

안충기 기자는 “길바닥 언어 또는 충청도 아재체로 글을 쓴다”고 했다. 고향 사투리가 툭툭 묻어나는 말투가 그의 글에 고스란히 녹아든 것 같았다.

‘긴가민가’의 출발지는 그의 페이스북이었다. 직접 그린 펜화에 글을 덧붙여 올렸는데, 친구들의 반응이 좋았다. 곧 자사 홈페이지에도 진출했다. “출근길 지하철 풍경처럼 일상을 그린 거라 글도 제 말투였어요. 온라인이라서 문체 그대로 연재할 수 있었죠 뭐. 그래도 회사 이름이랑 바이라인을 달고 나니 사적·공적 영역의 경계를 아슬아슬하게 걷고 있는 것 같더라고요.”

펜화를 처음 그린 건 40대 중반, 삶이 심심해질 무렵이었다. 아이의 스케치북을 식탁에 펴고 펜으로 쓱쓱 선을 그었다. “그냥 그리고 싶더라고요. 몇 시간 낑낑댔는데 생각보다 괜찮던데요. 다시 나를 찾은 기분이었죠.” 그는 고1 때까지 그림을 그리다가 그만뒀다. 당시에는 ‘미술 하면 밥먹고 살기 힘들다’는 인식이 많았다. 기자로 밥벌이하던 그는 아이의 스케치북과 펜 한 자루에서 까맣게 잊고 있던 미술과 조우한 것이다.

그 길로 그림에 빠져든 안 기자는 지금껏 매일 펜을 들고 있다. 컴퓨터 모니터 옆에는 ‘필일필(必日筆) 일일일작(一日一作)’아란 말이 붙어있다. 일에 치이고 숙취에 시달려도 하루 한 획이라도 긋자는 약속이다. 단 하루 맘 놓고 쉴 수 있는 토요일도 마찬가지다. 새벽에 주말농장에서 3~4시간 밭일을 하고 와선 온종일 그린다. 이미 협회전에 몇차례 참여한 그는 잉크펜이 아닌 먹물을 찍은 철펜으로 수개월 간 그린 작품을 선보였다.

다음은 오마이뉴스 이한기 기자가 2021년 5월 8일 ‘브런치’에 쓴 글이다. 제목은 ‘펜화로 그린 우리나라, 명불허전 비행산수(飛行山水)’

안충기 기자가 2019년 펴낸 책 <비행산수 飛行山水>(동아시아)는 스케치북 사이즈로 일반 단행본보다 세 배쯤 크다. 그런데 정작 책을 펴서 펜화 그림을 보면 오히려 책의 판형이 좀더 컸으면 하는 아쉬움이 든다.

이 책에 대한 이야기는 2019년 9월 22일 펜화가 안충기의 <비행산수> 전시회를 보고나서 적어두었던 감상문(2019. 10. 26.)으로 대신한다. 그의 펜화를 직접 본 사람들은 이 책의 고마움을 잘 안다. 곁에 두고 생각날 때마다 안충기의 펜화를 들춰볼 수 있는 호사를 누릴 수 있으니까. 안충기 기자의 <비행산수> 개인전을 보고난 뒤 느낀 점을 적어본다.

1. 점(点) 선(線) 면(面)

점이 이어지면 선이 되고, 선이 빼곡하게 차면 면이 된다. 면은 선에서, 선은 점에서 태어났다. 선과 면의 출발은 하나의 점(spot)으로부터 시작한다. 안충기의 펜화 작품은 보는 이로 하여금 감탄을 자아내게 만든다. 정교함, 그 정교함을 이끌어낸 인내가 그렇다. 한 발 더 나아가 한 작품 한 작품에서 선과 면을 이룬 수많은 점들을 본다면, 결과물에 대한 감탄에 앞서 과정에 대한 경의를 표할 수밖에 없다.

2. 자초한 손가락 기형

발레리나 강수진의 발 사진을 처음 봤을 때 놀랐다. 모든 발가락이 옹이처럼 울퉁불퉁했다. 토슈즈에 가려져 있었던 그 발이 강수진의 발레 역사 그 자체였다. 권혁재 <중앙일보> 사진전문기자가 찍은 안충기의 오른 손가락 사진을 보면 자초한 기형이다. 엄지는 구멍난 듯하고, 중지의 중간 마디에는 굳은살이 혹처럼 볼록 튀어나왔다. 안충기의 손가락은 그의 펜화 그 자체다.

3. 아트전문기자인 ‘삽자루’

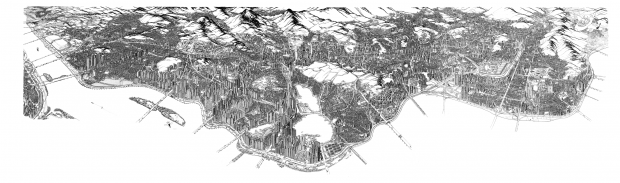

그는 페이스북에서 ‘삽자루’라는 별칭으로 더 익숙하다. 페북에는 펜화 이야기보다 주말농장 이야기가 더 많을 때도 적잖다. 안충기는 현직 <중앙SUNDAY> 아트전문기자다. 그리고 펜 화가다. 비행산수(飛行山水)-하늘에서 본 국토는 안충기 펜화 전시회 제목이다. 이 주제는 <중앙SUNDAY>에 연재하는 코너 이름이기도 하다.

4. 같으면서도 다른, 다르면서도 같은

오늘 작품 전시회장에서 만난 그에게 평소 궁금하던 걸 물어봤다. 한 도시를 ‘부감’으로 그려내려면 단순한 기억만으로는 불가능할 텐데 어떻게 그리냐고. 항공사진이건 자료사진이건 모을 수 있는 관련(사진)자료를 최대한 다 모은단다. 그렇게 해도 막상 그림을 그리면 ‘빈 공간’이 생기는데, 그건 (개연성 있는) 작가적 상상과 작품 경험으로 채워낸다고. 사실과 같으면서도 다른, 다르면서도 같은 안충기의 펜화는 그렇게 만들어진다.

5. 안충기 펜화, 안내자의 시선

소설에 ‘화자(話者)’가 있듯이, 안충기의 그림에도 시선의 방향을 이끄는 눈에 보이지 않는 안내자가 있다. 그의 대표작인 ‘강북전도’(251cm×72cm)는 4폭이 하나의 그림으로 연결된 작품이다. 맨 왼쪽 그림은 왼쪽에서 오른쪽으로, 맨 오른쪽 그림은 오른쪽에서 왼쪽으로 걸어가면서 보이는 풍경을 묘사한 것이란다. 원근법을 하나가 아닌 여러 시선과 각도에서 살려냈기에 단조롭지 않고, 자연스러운 역동성이 살아있다.

<중앙SUNDAY>에 실린 ‘안충기의 삽질일기, 난 한 놈만 팬다, 찍기의 기술 10가지’. 사진 찍는 구도에 관한 글이지만, 본인 그림의 안내자 시선과 같은 맥락으로 읽히는 대목이 있다.

“주인공을 화면 어디에 놓을지 누구나 고민한다. 대개는 가운데 놓고 찍는다. 그러면 정직해 보이는데 어딘가 답답하다. 나는 두 가지를 생각한다. 먼저 마음속으로 화면에 井(우물 정)을 그린다. 화면을 가로세로 삼등분한 뒤 주인공을 선과 선이 만나는 지점에 놓는다. 대상이 중심에서 살짝 비켜나면 여유와 여백이 생긴다. 빡빡하고 골치 아픈 세상에 사진이라도 숨통이 트여야 하지 않을까.

다음으로 찍을 대상에 들어있는 선을 찾는다. 없으면 만든다. 대상에는 수평·수직·대각선과 원·타원·삼각형·사각형 같은 다양한 도형이 들어있다. 풍경이든 사람이든 기준선을 먼저 봐두고 그를 중심으로 주인공을 배치하면 그럴싸하다. 수평 맞추기도 그중 하나다. 대충 그렇다는 얘기다. 직감으로 찍고 사진을 재단하며 이런 기준에 맞추는 경우도 많다.”