[무산 조오현] “큰스님! 통일문학관 열었습니다”

[아시아엔=혜관 <불교문예> 발행인] “혜관이 왔냐! 어서 와라.” 초가을 어느 날 큰스님이 나를 불렀다. “올가을 처음 나온 송이라고 낙산사 주지가 보내왔구나.” 큰스님은 그러면서 송이를 직접 구우셨다. “많이 먹어라” 하면서 계속 구웠다. 송이 냄새가 유심 사무실에 넘치고 나는 먹고 또 먹었다. 처음 먹어보는 자연산 송이 향기에 취하고, 큰스님의 사랑에 취하고, 그 가을의 정취에 취했다.

“스님, 너무 맛있습니다.” “그래, 많이 먹어라.” 큰스님은 들지도 않고 나만 더 먹으라, 더 먹으라 하셨다. 큰스님은 그러셨다. 나에게는 아버지같이 형님같이 그저 주고 또 주셨다.

큰스님과의 복된 인연은 30여 년 전으로 거슬러 올라간다. 당시 종회의원 소임을 맡아보고 있던 나는 가끔 총무원에 들렀는데, 역시 종회의원이셨던 젊은 큰스님을 뵙게 되었다. 큰스님은 먼저 알아보고 낙산사로 꼭 한번 오라고 하셨다. 부랴부랴 날을 잡아 달려갔더니 몹시 반가워하면서 이야기가 끝없이 이어졌다.

큰스님은 1968년도 《시조문학》으로 등단했는데, 나도 거의 20년 늦은 1989년에 같은 《시조문학》으로 등단한 신출내기 후배라 나름 기특하셨던 모양이다. 큰스님은 이미 중진 시인으로 자리 잡고 있었으니 신인인 나로서는 배울 것이 무궁무진했다. 수행 이야기, 문학 이야기, 종단 이야기, 정국 이야기…… 손수 차를 달여주며 마치 철없는 아이 가르치듯 자상하게 말씀하셨다.

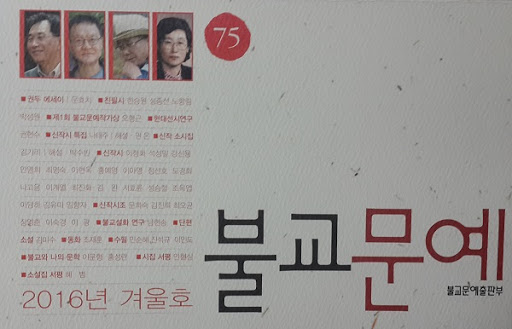

나는 그때 문학 포교의 큰 뜻을 품고 비록 산동네지만 홍은동 빌라에 ‘불교문학포교원’을 세워서, 뜻을 같이하는 회원들과 스님 몇 분과 함께 조촐하게 문학 활동을 하고 있었다. 매달 모여 창작 수련을 하고 1년에 한두 번 무크지도 만들고 있다고 하자, 큰스님은 그러지 말고 정식으로 문예지를 하나 만들어 보라고 하셨다. 그리고는 《불교문예》라는 잡지 이름도 지어주었다. 《불교문예》는 그렇게 탄생하였다.

그 후에도 계속 관심 있게 지켜봐 주시면서 어려움에 처할 때마다 조언해주고, 도와주고, 이끌어주셨다. 문단에 큰 공헌을 한 ‘현대불교문학상’도 큰스님께서 지원해주었다. 수년 전 《불교문예》가 큰 시련에 부딪힌 적이 있었다. 그때 오히려 《불교문예》를 더 잘 만들어 큰스님께 보여드렸더니 “혜관이 많이 컸다” 하면서 크게 칭찬해 주셨다. 나는 어느 누구의 칭찬보다 큰스님의 칭찬에 더 보람을 느꼈다. 큰스님은 그렇게 나의 힘이고 자랑이고 나의 큰 스승이었다.

늘 찾아뵈면 공양부터 챙기고, 문학 이야기, 《불교문예》 이야기, 시 이야기를 구수한 입담으로 들려주곤 했다. “시는 쓰는 사람이 좋아 쓰는 것이지, 누구 좋으라고 쓰는 것 아니다. 절 열 채 짓는 것보다 시 한 편 멋지게 쓰는 것이 낫다. 두고두고 세인들의 입에 오르내리는 작품을 하나 써라” 하시면서 게으른 나를 꾸짖기도 하셨다.

문단에서나 종단에서는 그토록 강하고 당당하신 큰스님도 나에게는 그저 속가 아버님같이 따뜻함을 풍기는 어른이셨다. 나라를 걱정하고 종단 얘기도 하셨지만, “그 사람 마음만은 중보다 낫다. 그 시인 《불교문예》에 청탁 한번 해라” 하면서 가난하게 사는 시인을 자상하게 챙기기도 했다.

주위 사람들 말처럼 ‘혜관 스님 팔 하나 부러졌다’는 표현이 제일 잘 어울린다. 내가 아플 때는 병원비까지 걱정해 주시더니 큰스님 몸 불편하신 것은 다른 분의 입을 통해 전해 들을 수밖에 없었다. 너무 큰일이라 감히 입 밖에 내어 여쭙지도 못했는데 그렇게 급히 가시다니, 팔 한쪽이 아니라 내 전부를 잃은 것 같이 허전한 마음 가눌 길이 없다.

특히 가슴 아픈 일은 ‘통일불교문학관’을 준공하여 큰스님의 문학적 공적이 잘 드러나도록 전시하여 보여드리고 싶었는데 그러지 못하게 되었다. 그동안 수집한 고서들을 보여드리고 자랑하면 기특하다고 칭찬해 주셨을 텐데…… 그저 돌이킬 수 없는 한이 되고 말았다.

“혜관이 왔냐! 어서 와라.”

큰스님이 부르는 소리 한 번만이라도 더 들어보고 싶다.

“큰스님!”