[Phil Jang의 톡톡튀는 호주이야기③] 1차대전 참전의 득실

호주독립·사회 일체감에 디딤돌 앤작(ANZAC)

[아시아엔=장영필 <아시아엔> 호주 특파원] ‘국가’란 무엇인가? 실체적 존재인가? 단일민족끼리 하나의 경계 안에 모여 살면 그것이 ‘국가’인가? 호주의 정치학자 앤드류 헤이우드(Andrew Heywood)는 그의 저서 <Political Theory>에서, “한 국가는 공유된 문화적 유산을 바탕으로 한 일단의 사람들, 즉 문화적 독립체이다”(a nation is a cultural entity, a body of people bound together by a shared cultural heritage)라고 정의한다.

일반적으로, 제국주의가 만연하고 동서간 냉전이 존재하던 시절, “전쟁의 승패는 인구에 달려있다”고 생각했다. 그러나 전쟁론의 대가, 클라우제비츠(Carl Phillip Gottlib Von Clausewitz(1780~1831, 프로이센의 군인이자 사상가)는 전쟁에서 승리하기 위한 3대 요소 중 하나로 정신력을 강조한다. 그는 “전쟁은 살아있는 사람이 하는 것이어서 심리적·정신적 상태가 전쟁의 방향을 결정하는 중요 요소”라며 국민·군대·정부를 지칭하는 3대 요소의 균형이론을 통해 ‘정신적 자세’를 강조한다.

전쟁의 승패와 관계없이 “함께 싸웠다”는 정신적 유대감은 구성원으로 하여금 강한 일체감을 형성한다. 일체감은 국가가 성장하기 위한 필수불가결한 요소이다. 우리는 호주의 역사에서 이 사례를 접할 수 있다.

1901년 1월 호주는 영국으로부터 독립을 선언한다. 그 당시 호주 전체인구는 5백만명에 불과했으며, 대부분 외지로부터 유입된 이민자로 구성됐다. 이 5백만이라는 숫자에는 1700년대 영국탐험대가 호주를 발견하기 이전부터 호주 대륙에 살던 호주원주민(Aboriginal)은 제외됐다. 이는 호주의 초기 헌법 제127조에 명시된 사항이기도 하다. 즉, “호주원주민은 계산하지 않는다”(~Aboriginal natives shall not be counted)라고 백인우월주의에 빠졌던 당시 사회 분위기로 인해 벌어진 일이다. 당시 아시안계는 호주 전체인구의 약 1%, 호주원주민은 3%를 차지했다.

1901년 당시 호주의 조국(Mother country)이라고 불리던 영국제국은 전세계 60개국의 식민지를 통해 약 4억 인구를 가진 ‘해가 지지 않는 나라’(the sun never set on the British Empire)였다. 1889년 10월, 호주 뉴사우스웨일즈 수상이던 헨리 파크경(Sir Henry Parkes)이 “모든 호주인들을 위한 범국가적인 정부를 만들자”고 주창하는 것을 시작으로, 호주사회는 영국정부가 개별적으로 자치권을 인정한 6개 주(State)를 하나로 묶는 ‘연방체제’(Federation) 결성을 위한 사회적 논의를 시작한다.

1901년 영국의회 승인받아 영연방 국가 편입한 채 독립

오랜 정치적 진통 끝에, 1901년 1월 호주의회는 영국의회의 승인을 받아 연방체제를 기반으로 한 독립을 선언한다. 그러나 이는 단순히 호주라는 영토가 조국 즉 영국으로부터 범국가적인 자치권을 인정받은 것에 불과했다. 게다가 당시 호주의 독립은 전쟁을 통해 ‘민족적 독립’을 얻어낸 타국들과는 다른 것이었다. 그러나 연유야 어찌되었든 영국에서 1900km 떨어진 ‘모국으로부터 고립된 영국 식민지 중 하나’였던 호주사회는 지구 반대편에서 ‘또 다른 영국사회 한 곳’을 만들어 나간다.

1850년대 호주의 금광산업(Gold Rush)은 전세계 노동자들이 호주로 몰려드는 계기가 되었다. 이 시기에 호주로 유입된 노동자 계층 대다수는 영국인을 비롯한 아일랜드 계통 백인이었다. 대부분 맨몸으로 호주에 도착한 이들 노동자들은 농장이나 광산에서 일하게 된다. 열악한 근로조건 때문에, 1850년대 당시 호주 여러 곳에서 ‘노동쟁의’가 발생한다. 그리고 이런 투쟁의 결과로 1901년 호주가 연방체제를 선언할 당시, 호주노동당(Australian Labour Party) 또한 결성된다.

정치적으로 노동자 권익을 보호하는 단체가 결성되자 호주의 노동자계층은 차츰 ‘호주의 근로자계층’(Working Class) 더 나아가 ‘호주 중산층’(Middle Class)의 사회적 복지조건 구성을 위해 한 목소리를 낸다. 그 예가 △1일 8시간 노동 △최저임금제(Minimum Wage) △출산휴가제 등이다. 특히 헨리 히깅스(Henry Bournes Higgins, 1851~1929 호주 정치인)가 주장한 최저임금제의 기준은, 비숙련 노동자가 그와 그의 아내, 3명의 자녀가 한 주일을 살아갈 수 있는 임금에 해당됐다. 그 금액은 당시 기준으로 주당 42실링(shilling)이다. 그때부터 호주는 ‘노동자의 천국’을 위한 사회적 기반을 마련했던 것이다.

그러나 모국 영국의 지구 반대편에서 호주가 오손도손 잘 알아서 살던 것과 반대로, 1910년대 유럽의 정치상황은 전쟁 촉발의 위기가 감돌았다. 게다가 호주의 연방체제 시절, 호주 외교부는 아예 없었다. 그 이유는 명분상 영국으로부터 독립은 했지만, 대부분의 외교정책은 모국인 영국정부에 의존했기 때문이다. 민심 또한 “영국이 우리의 모국이기에, 그녀의 자식(children)인 우리 호주가 만일 어떤 어려움이 닥치면 엄마가 도와줄 것”이라는 생각이 지배적이었다. 그래서 이런 정서는 거리상 멀리 떨어져 있어도 정신적으로는 모국에 대한 유대감을 더욱 더 강하게 만드는 계기로 작동하였다.

그러나 예나 지금이나 ‘눈에 보이는 이익’ 앞에서는 촌수를 가리지 않는 법. 산업혁명 이후 유럽의 주요 강대국들이 자국의 영토확장을 위해 정치·군사적 행보를 가다듬고 있던 시절, 드디어 우려했던 대로 사라예보의 총성이 울린 지 몇 달 후, 독일이 당시 영국의 동맹국이었던 벨기에를 공격하자 영국은 곧바로 독일을 향해 선전포고를 한다. 드디어 유럽에서 세계 1차대전이 시작된 것이다.

영국 수뇌부 요구로 5만명 1차대전 참전 1만명 가까이 전사

그때까지 마치 호주 알기를 ‘이복동생’쯤으로 여겼던 영국 수뇌부는 호주에게 참전을 요구한다. 아무리 이복형이라고 해도 촌수 상 형은 형인 법(사이가 좋을 경우)이다. 더군다나 같은 엄마 밑에서 자랐다는(?) 문화적 유대감은 결국 5만2000명의 호주 젊은이들로 하여금, “우리 호주 젊은이라면 모국 영국의 전쟁에 당연히 가야만 하는 겁니다”라고, 순수 호주태생 젊은이들조차, 그들의 부모에게 편지를 써가면서 자원입대를 하였다. 그리고 그들은 영국의 동맹국이던 러시아를 방어하기 위한 길목을 지키기 위해, 뉴질랜드군과 함께 영국군과 연합을 이루어, 현재 터키의 이스탄불 Gallipoli(갈리폴리) 해안으로 투입된다.

역사·문화적으로 그들은 남이 아니었기 때문이다. 이때부터 ‘ANZAC’(Australian and NewZealand Army Corps)이라는 말이 생겨난다. 당시 갈리폴리라는 곳은, 터키가 독립전쟁을 하기 이전의 옛 오스만터키 제국(Ottoman Empire)이 점령하던 지역으로, 러시아제국으로 통하는 해협의 북부 해안가였다. 그래서, 1차대전 당시 러시아를 비롯한 영국·프랑스 연합군은 흑해(Black Sea)로 가는 길을 열기 위해, 전략적 요충지인 콘스탄티노플(현재의 이스탄불) 반도에 위치한 갈리폴리를 공략하기로 결정하고 양동작전을 펼친다.

영국군 주력부대는 흑해로 향하는 연합군의 해군을 지원하면서 오트만제국 군대의 시선을 뺏고자, 호주와 뉴질랜드 연합군에게 갈리폴리 해안을 점령하도록 임무를 부여한다. 영국으로부터 독립한 지 불과 14년에 지나지 않던 당시의 호주는 국제 정치역학상 대외적으로 국가적 위상을 높이고 내부적으로는 민족적 결집을 위해 갈리폴리에 군대를 투입한 것이다.

1915년 4월 25일 새벽, 호주·뉴질랜드 연합군과 영국군 일부가 해안상륙을 시도한 이후부터, 양측은 약 8개월간 치열한 공방전을 펼친다. 결국 호주연합군은 약 8700명의 전사자를 발생시킨 후 퇴각하기로 결정한다. 병력은 이제 이집트로 이동했다.

결과적으로 패전을 기록한 호주연합군은 훗날, 패전의 원인을 놓고 영국군사령부와 치열한 논쟁 끝에 “우리는 결국 총알받이였다!”는 결론에 도달한다. 왜냐하면, 당시 호주연합군이 수적 우세에도 불구하고, 패전할 수밖에 없었던 중요요인 중의 하나가 갈리폴리 해안은 바닷가 해안 초입부터 하나의 커다란 산맥이었기 때문이다.

“영국에 속았다” 참전용사 쓸쓸한 귀국길

즉 호주연합군이 험난한 지형에서 고전을 면치 못할 것이라는 것을 영국군 수뇌부는 이미 계산하였을 뿐 아니라 당시 갈리폴리 해안 지형을 보여주는 지도기술조차도 초보적 단계였고, 영국군 수뇌부도 정보가 부족하였다. 반면 지리적 이점을 충분히 활용하여 승리를 거둔 오트만 제국의 총사령관은 케말 파샤(Mustafa Kemal, 1881~1938)였다. 당시 오트만 제국은 마치 수백년 동안 제국을 이루다가 마지막 모습을 보인 중국의 청나라같이, 17세기를 전후로 쇠락의 길을 걷고 있었다. 갈리폴리에서의 군사적 소모를 계기로 8년 후 오트만제국으로부터 독립하려는 터키민족 내전이 발생했다. 이 내전에서 주도적 역할을 한 케말파샤는 훗날 터키의 초대 대통령으로 취임해 오늘날 ‘터키 건국의 아버지’라고 불린다.

갈리폴리에서 수천명의 사상자를 낸 후, 퇴각한 갈리폴리 참전용사들은 쓸쓸히 귀국길에 오른다. 그러나 그들은 다같이 갈리폴리 해안 상륙작전이 시작되던 4월 25일, 배안에서 느꼈던 새벽 찬공기와 긴장감을 잊지말자는 서로의 약속을 다짐한다. 그래서 1925년부터 공식적으로 호주와 뉴질랜드의 참전용사회를 중심으로, 매년 4월 25일 새벽 시간에 맞추어 전사자의 영혼을 기리는, ‘새벽묵념’(Dawn Service)을 시작한다. 그 이후부터 호주 수상을 위시하여 온 호주 국민들은 터키 갈리폴리 해안과 호주 전역에서 새벽 묵념을 실시한다.

갈리폴리전투 패배는 훗날 뿌리없는 이민국가 호주의 애국심 북돋는 계기돼?

비록 패전으로 기록되었지만, 갈리폴리전투의 여파는 훗날 정치·사회적으로 호주사회에 큰 영향을 끼친다. 이른바 ‘ANZAC Legend’(앤작 전설)로 불리는, 이 정신적 일체감은 1차대전을 시작으로 호주가 참전하는 각종 전쟁에서 전사하거나 부상당한 참전용사들을 우대하는, 일종의 사회적 분위기로 계승된다.

일반적으로, 나라에 전쟁이 날 경우 군인으로 참전하는 이들은 어떤 마음으로 참전할까? 명령이기 때문에? 아무리 명령이라고 해도 잘못 나가면 자신이 죽을 수도 있는 판국에 “명령!”이라고 해서 누구나 흔괘히 “그럽시다! 갑시다!” 할까? 최소한 자신이 태어난 곳에 대한 애정이 있어야 죽을 수도 있는 명령을 따르지 않을까?

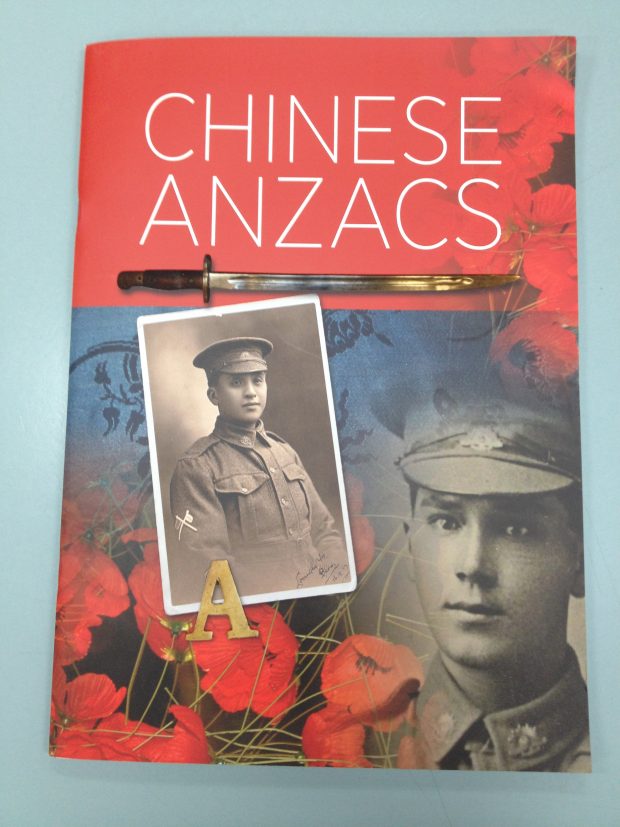

현재까지도 호주 국방정책의 가장 큰 문제는, 적은 인구다. 지금도 이러한데, 터키 갈리폴리전투가 벌어졌던 1915년 당시의 호주군대는 전투병력을 모으기 위해 ‘중국계이민자’까지 참전하도록 명령하였다. 남의 나라에 이민 와서, 죽을 수도 있는 타국에 다시 가서 전투를 한다?

1차 앤작전투에 참전한 중국계 호주군인 가운데 벤자민 모이 링(Benjamin Moy Ling)이라는 분이 있다. 그는 1917년 <The Spectator Central Mssion Gazzett> 인터뷰에서 이렇게 말했다.

살만한 나라라면 전쟁에 나가 싸워다 죽어도 결코 후회 없다

“If Australia is good to enough to live in, it is good enough to fight for. I hope to live in it again after the war.”(만일 호주가 살만한 곳이라면 전쟁에 나가 싸우기에도 충분한 이유가 있다. 나는 전쟁 후 다시 돌아와서 힘겨운 이민생활 일지라도 살기를 원한다)

일본계 역사학자인 미국 하바드대 프랜시스 후쿠야마가 그의 저서 <Trust>에서 국민과 정부간의 신뢰에 대한 몇 나라의 사례를 소개한 바 있다. 한국을 ‘저신뢰 사회’로 규정한 것이 1980년대 후반이었다. 무엇이 국가를 위한 신뢰를 만드는가? 그리고 그 일체감 있는 정신적 유대감은 어떻게 형성되는가?

앤작전투를 비롯한 호주가 참전한 전쟁에서 전사하거나 부상당해 돌아온 귀환용사들을 대하는 호주사회를 보면, 한 국가의 정신적 일체감이 만들어지는 과정을 자세히 들여다볼 수 있다. 그리고 한국사회의 그것과 대비가 되는 듯하여 한편으로는 착잡하다.