[홍승수의 꽃댕이 일기①] ‘눈님’이 천하를 덮으니 ‘겸재 산수절경’ 바로 예로구나

70년 남짓 서울토박이로 지내다. 2009년 30년 이상 재직한 대학교수직을 정년퇴직하다. 2010년 국립고흥청소년우주체험센터 원장으로 부임해 4년간 객지 삶을 살다. 꼭 13개월 보름 전, 충북 제천시 백운면 화당리 꽃댕기마을에 정착하다. 홍승수 서울대 천문학과 명예교수 이야기다. <아시아엔>은 홍승수 명예교수의 산골 이야기를 독자들과 나누려 한다.-편집자

[아시아엔=홍승수 서울대 천문학과 명예교수] 내 사랑하는 딸 전이야, 눈 치울 일이 더럭 겁이 나서 잠자리에서 커튼을 빼꼼이 열었다. 데크에 2cm 정도 쌓인 것을 보고 중무장을 했지. 빗자루를 들고 마당으로 내려갔다. 현실은 내 생각만큼 녹록하지 않았다. 그래도 엄마가 음식 찌꺼기 버리러 가는 퇴비장까지는 길을 내둬야 했다. 우리 집 ‘고속도로’를 비질해 나갔지. 다 쓸고 돌아보니까 쓸어낸 만큼 또 눈이 쌓였더라. 비질을 포기하고 집안으로 들어와서 빗자루 대신 손전화기를 들었다.

꽃댕이가 환한 적막 속에 평온하다. 밤새 오신 눈님이 내 분심을 그만큼 잘 다독여 놓으신 결과려니 했다. 올 들어 처음 ‘눈다운’ 눈님이 귀한 손님으로 오신 것이다.

오늘 박유신 신부님께서 괴테의 얘기를 전하셨더라. “모든 색채는 빛의 고통에서 태어난다”고 말이다. 그럼 저 하양은 어떤 고통의 소산일까? 세상의 고통이란 고통이 모조리 승화하여 동시에 태어난 환희의 외침이 저 하양일 게다. 그건 소리 없는 외침이어야 한다.

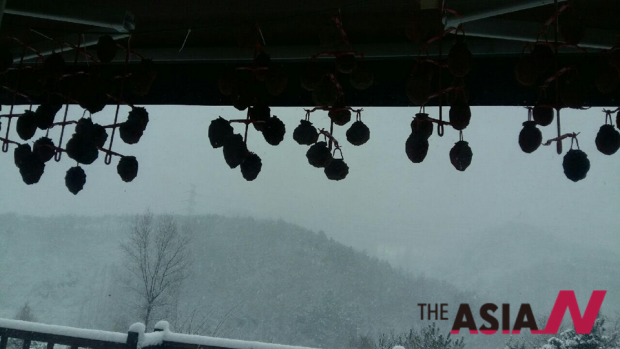

오늘 따라 겸재 정선 어르신이 무척 뵙고 싶더라. 여기 그의 ‘작품’을 보낸다. 함허재 대청마루에 앉으셔서 그려내신 한 폭의 산수화다. 감상해 보렴. 대은암 도화동에서 올려다 보는 인왕은 지금 어떤 모습일지. 우리 집 난간엔 두께가 30cm는 족히 되는 솜이 포근하게 쌓여있다. 눈은 지금도 그 위에 내려앉는 중이다.

그럼 또, 함허재(涵虛齋)에서 아버지