[인터뷰] 서울대 임명신 교수 “먼 우주 사건 포착하는 7차원 망원경은 ‘게임 체인저'”

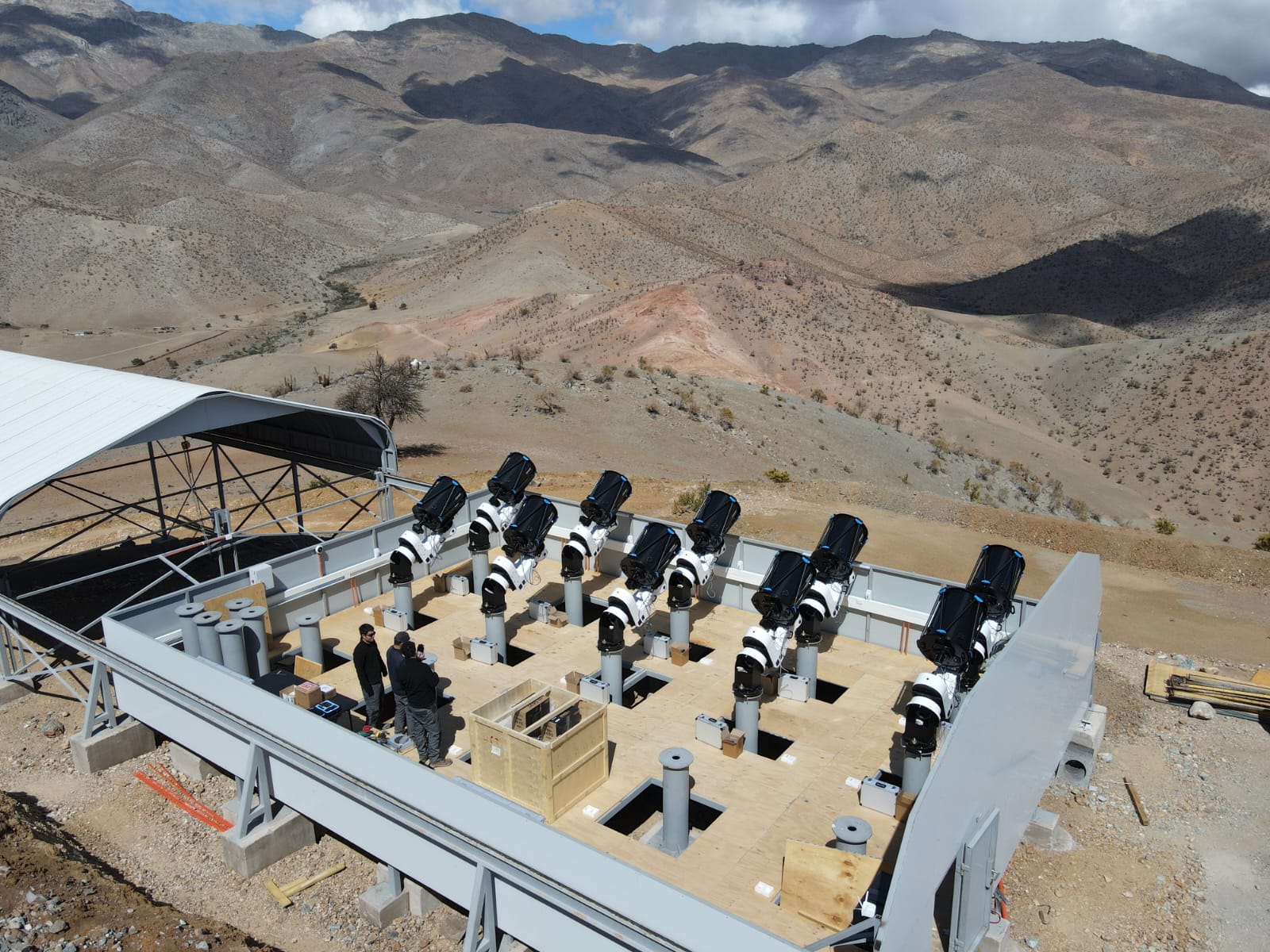

[아시아엔=박수진 <서울대총동창신문> 기자] 맑고 건조한 기후의 칠레는 세계의 망원경이 모여드는 천문 관측의 메카다. 칠레 수도 산티아고에서 약 480km 떨어진 안데스산맥의 엘 사우스 천문대. 이곳에 최근 서울대가 만든 ‘7차원 망원경’이 들어섰다. 서울대 임명신 물리천문학부 교수 연구팀이 ‘7차원 우주탐사 프로젝트’를 위해 세계 최초로 개발한 망원경이다. 최근 첫 관측 영상을 공개했다.

무엇이 알고 싶어 지구 반대편에 망원경을 세웠을까. 지난 3월 27일 서울대 관악캠퍼스 45동 연구실에서 만난 임명신 교수는 “‘중력파 사건’과 관련된 천체를 찾기 위해 어디에도 없던 망원경을 만들었다”고 했다.

그의 연구를 이해하려면 먼저 중력파에 대해 알아야 할 것 같았다.

“중력파는 시공간의 흔들림이에요. 연못에 돌을 던지면 물결이 사방으로 퍼져나가듯이, 블랙홀 간의 충돌이나 중성자별처럼 밀도 높은 천체 간의 충돌로 중력의 급격한 변화가 일어나 사방으로 퍼져나가는 거죠. 2015년 13억 광년 거리에서 발생한 중력파 신호를 검출하면서 인류는 천체에서 나오는 빛이 아닌 중력파로도 우주를 관측할 수 있게 됐어요.”

이에 기자가 “이를테면 멀리서 일어난 큰 폭발을 창문의 흔들림으로 알아차리는 것과 비슷한 건지” 묻자, 그는 “그렇게도 볼 수 있다”고 했다.

“시공간의 흔들림이 전파돼 중력파 검출기에 다다르게 되면 창문이 흔들리듯이 중력파 검출기를 흔들게 되는 거죠. 현재의 중력파 기술로 ‘폭발이 오른쪽 방향에서 났다’ 정도는 알 수 있어요. 중력파 사건에 대응하는 특정 천체를 관측해서 중력파원의 정확한 위치를 알아내는 게 제 연구입니다.”

중력파 감지는 10광년 떨어진 곳에서 머리카락 하나만큼의 변화를 알아채는 일로 비유된다. 중성자별 충돌의 산물인 ‘킬로노바’ 같은 돌발천체가 중요한 힌트지만, 언제 어디서 나타날지 몰라 최대한 넓게 하늘을 훑으며 재빨리 정체를 파악해야 한다. 망원경이 커지면 빛을 잘 모으지만 시야가 좁고, 작아지면 빛을 놓치기 쉽다.

임 교수는 0.5m 구경 망원경 20대를 연결해 문제를 해결했다고 한다. 한국연구재단 지원을 받아 현재 20대 중 12대까지 구축했는데, “세계 최고 수준의 다중망원경 시스템임”을 자부한다.

“킬로노바를 찾아내려면 빛을 다양한 파장(색깔)으로 나눠서 관측한 스펙트럼 정보가 필요해요. 천체의 구성 성분과 질량을 정밀하게 알 수 있는 방법이죠. 7차원 망원경 20대 각각은 고성능 센서 카메라를 달고 중대역 필터를 통해 2개의 파장으로 하늘을 봅니다. 모두 합해 보름달 6개가 들어가는 넓은 하늘을 40개 색으로 동시 촬영해 시시각각 시야에 들어오는 모든 천체의 스펙트럼을 확보해요. 기존 망원경이 흑백사진이라면, ‘컬러 영화’로 발전한 셈입니다.”

7차원이란 이름은 우리가 사는 공간인 3차원에 시간·파장·밝기·시선 속도를 각각 1차원씩 추가해 붙였다. ‘시선 속도’는 별이 지구로부터 시선 방향으로 멀어지거나 가까워지는 속도. 킬로노바만 찾아내는 게 아니라 거대 질량 블랙홀의 무게를 재거나 우주의 팽창률을 계산할 수도 있고, 전 하늘의 스펙트럼 지도를 만들어 은하 진화나 은하 형성 연구도 할 수 있다. 관측천문학 분야의 ‘게임 체인저’인 셈이다.

임명신 교수의 관악캠퍼스 연구실엔 매일 칠레로부터 관측 데이터가 날아온다. 7차원 망원경이 1분에 한번씩 찍는 6000만 화소 이미지도 포함된다. 아침 일찍 그날 관측할 타깃에 대한 정보를 입력하며 하루를 시작하고, 망원경이 보내온 데이터의 바다에서 의미 있는 천체 현상을 건져올린다. 원격 관측이 보편화된 이 시대 천문학자의 일상이다.

“현대 천문학자는 고급 컴퓨터 프로그래머와 비슷해요. 밤에 별 보는 일보다 컴퓨터 앞에 앉아 데이터 분석하는 일이 대부분이고, 컴퓨터 지식도 기본적으로 갖춰야 하죠. 산업계가 이런 인재들을 선호하면서 미국에선 20년 사이 천문학 학사가 4배 늘었답니다. 천문학을 해도 좋은 직장에 갈 수 있고, 다른 분야에 진출할 수 있어 선택이 늘어난다는 건 고무적인 일이죠.”

그가 입학한 1986년 서울대 물리학과는 의과대학보다 입학 점수가 높았다. 주변에서 의대나 공과대도 권유했지만 “좋아하는 걸 하고 싶어서” 택했다. 천문학과에서 고 홍승수 교수의 강의를 듣고 우주에 매료돼 존스홉킨스대에서 물리천문 전공으로 박사학위를 받고, 허블우주망원경을 운영하는 나사 우주망원경과학연구소 등 유수의 해외 천문대에서 연구했다. 당시 세계 최대 망원경으로 수십억 년 전 은하의 스펙트럼을 봤던 날, 타임머신을 타고 과거의 우주를 보는 듯한 관측천문학의 매력에 눈을 떴다.

서울대의 제안을 받고 한국에 돌아온 건 “천문학자가 유학할 필요 없는 나라로 만들어보자”는 다짐이 섰기 때문이었다. 초기엔 연구 목적에 맞는 망원경이 없어 고전도 했지만 20년 사이 국내 관측 천문학 여건이 한결 좋아졌음을 느낀다. “해외에서 세계적인 망원경으로 했던 연구가 거인의 어깨 위에서 한 것이라면, 이젠 내가 거인이 되어 남을 태워주고 싶다는 생각으로 7차원 망원경을 만들었습니다. 이제 우주항공청도 출범했고, 우리나라 천문 분야는 앞으로 더 발전할 여지가 많아 전망이 밝아요.”

그는 우리 손으로 시작한 7차원 우주탐사 프로젝트가 힘을 보태 우리나라도 ‘천문학 붐’이 일어나길 바라고 있다.

“우리는 항상 우주에 끌림이 있어요. 단지 여유가 없을 뿐이죠. 자연을 탐구하고 자신을 둘러싼 세상을 파악하면서 살아남아온 인류가 아직 모르는 게 많은 우주를 궁금해 하는 건 본능에 가깝지 않을까요? 천문학은 대기과학, 지질과학, 물리학, 화학 등이 합쳐진 종합과학입니다. 과학자들도 처음엔 우주에 관심을 갖고 과학에 뛰어든 이들이 많죠. 선도적인 우주 연구가 과학 인재 유입으로도 이어지길 기대해 봅니다.”