[추사에게 길을 묻다 7] 명문가 출신이지만 중인들과 잘 어울려

금 숟가락 물고 태어났다는 재벌 3세 젊은 여성 경영인의 일탈 행동이 연일 매스컴을 장식하면서 세인들의 입방아에 올라 있다. 사람이 죽고 다친 사고도 아니고 대규모 부정비리가 발각된 사건이 아닌데도 그 못지않은 관심을 끌면서 저마다 기다렸다는 듯이 격분을 표하고 있다. 해외언론에서도 관심을 표명하는 통에 망신살이 뻗쳤고 검찰까지 나선 것을 보면 작은 사건은 아닌 모양이다.

재계와 시민사회단체들은 재벌가의 주류로 자리잡은 오너 3∼4세들 문제점을 통렬하게 지적한다. 노블레스 오블리주와는 거리가 먼 ‘무소불위의 젊은 권력자들’, ‘불통의 황태자들’이라는 말이 들려온다. 지금의 풍토와 시스템에서 견제와 균형의 메커니즘이 작동하기를 기대하는 건 애초부터 무리라는 지적도 나온다. 재벌이란 단어는 우리식 한자조어지만 웬만한 중국사람들은 못 알아듣는다.(일본서는 ‘자이바쓰’라고 쓰인다)

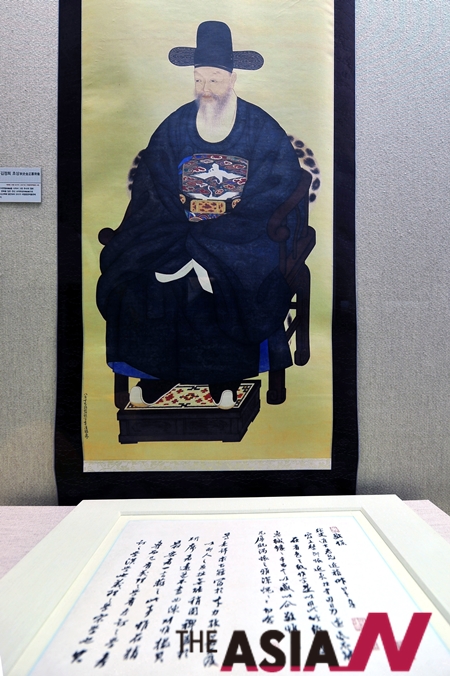

사실 금 숟가락 물고 태어나기로 말하면 추사도 이에 못지않다. 추사 김정희는 1786년(정조 10년) 6월 3일, 충남 예산군 신암면 용궁리에서 태어났다. 추사 집안 경주김씨는 조선 후기 양반가를 대표하는 명문가다. 영조의 계비로 순조 때 섭정을 했던 정순왕후가 바로 경주 김씨다. 추사 증조부 김한신(金漢藎)은 영조의 둘째 딸 화순옹주와 결혼하여 월성위(月城尉)에 봉해진 인물이다. 추사는 월성위의 대를 이은 조부 김이주의 차남 김노경(金魯敬)의 장남으로 태어났으나 큰아버지 쪽에 아들이 없어 양자로 입양돼 종손이 됐고 15세 어린 나이에 한산 이씨와 결혼했다.

김정희의 천재성은 일찍부터 발견된다. 7살 때 당대 재상 번암 채제공(樊巖 蔡濟恭)이 김정희가 써서 대문에 붙인 입춘첩(立春帖) 글씨를 보고 “이 아이는 반드시 명필로 이름을 떨칠 것”이라며 일부러 아버지를 찾아 잘 기르라고 이런저런 당부 했다는 일화는 유명하다. 추사가 8살 때 한양에서 예산의 친부에게 보낸 한문으로 된 안부편지를 보면 입이 벌어진다. 도저히 여덟살 박이 글로는 여겨지지 않는다. 서체도 반듯할 뿐더러 아버지와 동생을 염려하는 착한 아들의 심성이 그대로 드러나 있다. 이 편지는 추사 박물관에 전시돼 있다.

통의동에 있던 월성위궁은 영조임금이 사위를 위해 지어준 집으로 워낙 커서 궁이라 불렀다. 월성위 궁에는 매죽헌(梅竹軒)이라고 하여 증조부와 조부가 평생 모은 서고가 있었다. 이곳 수많은 장서는 그의 학문세계를 바다처럼 넓게 만들어 주었다. 추사는 어려서부터 방대한 독서량을 보이는 데 친부 김노경은 정통 유학경서 외에 다른 책을 보는 정희를 크게 걱정해 여러 번 말리기도 했다는 기록이 있다.

많은 사람들이 추사 김정희를 유복하게 태어나 남의 사정 모르고 ‘독선적이며, 잘난 척하는 까다로운 인물’로 여기는 것이 사실이다. 일견 맞는 지적이기도 하다. 젊은 시절 추사는 학문과 예술에서 자신이 정통이며 최고라는 자부심을 지니고 있었고 관직에 나가 경세를 펼칠 때는 불의와 부정에 추호의 타협을 허용치 않았다. 하지만 일상에서는 다정다감하고 유머와 재치가 풍부한 인물이었다.

노론 벽파 출신이면서 실학파 대열 합류

어린 추사의 재치를 엿볼 수 있는 암각 유적이 있다. 추사의 예산 생가 뒷쪽 오서산에 있는 화암사 병풍바위 암각이다. 추사는 어려서부터 화암사를 천축고선생댁(天竺古先生宅)이라고 부르면서 동네 평민 아이들과 어울려 자주 오르내렸다. 그런데 화암사를 ‘인도의 늙은 사부집’이라고 했으니 이 얼마나 깜찍한 은유인가. 후일 장년 이후 이 절을 중건하면서 아예 절 입구 병풍바위에 암각으로 새기기까지 했다. 이 암각은 그 옆의 시경(詩境) 암각과 함께 용궁리의 명물이 됐다.

아버지 김노경은 아들의 자질을 알아보고 당시 북학파 거두 박제가 밑에서 수학하게 한다. 스승 박제가 역시 어릴 적 김정희의 입춘첩 글씨를 보고 “이 아이가 크면 내가 직접 가르쳐 보고 싶다”고 했다는 일화가 전한다.

추사의 경주김씨 일문은 노론의 중추를 이루는 가문이다. 그중에도 상대적으로 보수적이며 완고한 벽파로 분류된다. 그런 벽파의 중추 가문 장손의 훈육을 북학자에게 맡겼다는 것은 대단한 일이다. 엄한 스승 박제가의 훈도를 받은 추사는 노론벽파의 기득권을 분연히 버리고 실학파 대열에 합류해 일생을 북학인으로 살아간다. 일부에서는 서얼인 박제가가 명문가 장손인 김정희에게 엄하지 못했고 공대를 했을 것이라고 하는데 이는 박제가의 성정을 모르고 하는 소리다.

입신 출사한 이후 추사는 “알면 말하지 않은 것이 없고, 말하면 다하지 않은 것이 없다”는 말처럼 선비로서 갖추어야 할 모든 부분에 대해 자신의 입장을 분명히 밝혔고 이 점이 매사 호불호가 분명하여 포용력이 부족했다는 지적을 받는지 모른다. 항상 자신만만하고 자신의 공과와 시비에 대해 분명하며 조금이라도 잘못되면 반론을 제기하는 그의 처세는 주변사람들의 시기와 질투를 받을 만했다. 그를 생리적으로 거부한 다른 사람들에게는 ‘독선적이며, 잘난 척 잘하는, 건방지기 짝이 없는 인물’로 보였을 것이다.

하지만 실제적으로 추사는 남들 사정을 먼저 생각하는 인물이었다. 그는 고답적인 신분질서를 혁파하려 했다. 19세기 초 중인들과 교류를 가진 양반 선각자인 그는 중인들의 모임터인 송석원시사의 현판을 써주는가 하면 조수삼, 이상적, 오경석 같은 중인들과 속 깊은 교류를 갖기도 했다.

남을 먼저 생각하는 인물

‘풍채가 뛰어나고 도량이 화평해서 사람과 마주 말할 때면 화기애애하여 모두 모두 기뻐함을 얻었다. 그러나 무릇 의리냐 이욕이냐 하는데 이르러서는 그 논조가 우레나 창끝 같아서 감히 막을 자가 없었다.’ 바로 본 그의 본모습이다. 그의 평생 지우 초의선사도 완당 사후에 이렇게 말한다. “정담을 나눌 때면 그대는 실로 봄바람과도 같고 따스한 햇살과도 같았지요.”

그랬다. 추사는 결코 건방진 사람이 아니었다. 지식인으로서 추사는 평생 실사구시를 정리한 네 구절의 게를 간직하면서 높은 산, 깊은 바다의 기상과 끈기로 자신의 앎과 재주를 세상에 펼쳤다. “사실을 밝히는 것은 책에 있고 이치를 따지는 것은 마음에 있네. 옛것을 고찰하여 현재를 증명하니 산은 높고 바다는 깊네.”(옹방강)

인용이 조금 엉뚱하기는 하지만 금세기 최고 부호로 꼽히는 워렌 버핏의 명언이 있다. “이 세상에서 가장 불행한 사람은 자신과 가장 가까운 사람으로부터 인정받지 못하는 사람이다.” 반대로 얘기하면 자신의 가까운 친지들로부터 인정받는 사람이 행복한 사람이라는 얘기다. 돈이 아무리 많은들, 권력이 아무리 막강한들 가장 가까운 사람이 인정하지 않는 그것은 참된 기쁨을 줄 수 없다.

살펴보면 추사의 아내들, 추사의 동생들, 그리고 추사의 벗들, 제자들, 그를 가까이 했던 사람들은 모두 그를 인정했고 끝까지 의를 다했다. 고금을 막론하고 부정을 저지르는 자의 아내들은 남편이 그런 사실을 잘 알기 마련이다. 그래도 부부는 닮는다고 스스로를 합리화하면서 공범이 되는 것이 세상사 아닌가. 청빈한 자의 아내는 가끔 가난을 블평하기는 하겠지만 남편을 존경하게 마련이다.

세상은 혼탁함과 맑음이 뒤섞인 채 굴러가면서 발전한다. 하늘이 알고 땅이 안다는 말이 있다. 세상의 혼탁함이 더욱 부각돼 우리를 우울하게 하는 갑오년 세모, 진정한 노블레스 오블리주를 실천했던 추사를 떠올리면서 하늘 한번 쳐다보자.

비탄에 젖은 사람들은 하늘을 쳐다보지 못한다. 아는가? 돼지는 평생 하늘을 쳐다보지 못한다는 사실을. 두 손을 깍지 끼고 하늘을 한번 올려보자. 하늘이 웃으며 반긴다.

조양이 조현아 전 부사장이었군요. 참 호칭도… 쯧쯧 했겠죠. 모두들 가슴속에 단도 하나 품고 있는게 틀림없습니다.

태양이 조양이라면 ‘앙면문천천역고’

바쁘실텐데 비율빈에서 까지 댓글 남기다니 감읍할 따름이오! 그런데 ‘조양’ 이 무슨 말이오? 과문한 탓에… 정신없으실 내자께도 안부 전해주시오.

두 손을 깍지끼고서 하늘을 보려면 대지에 누운 자세가 가장 적절한 모양새일 듯합니다.

추사가 조양에게 건네는 말이 있을런지요?