12월 31일, 올 한 해의 마지막 날이다. 아침에 눈을 뜨며 오늘만은 어느 누구도, 세상의 그 어떤 일에도 미워하거나 싫다는 말을 하지 않기로 마음먹는다. 그렇게 오늘 하루를 다만 감사함으로 오롯이 보낼 수 있기를 마음 모은다. 그래야 올 한 해를 온전히 감사함으로 마무리할 수 있기 때문이다.

돌아보면 지금 이처럼 지난 한 해를 감사할 수 있다는 것 자체가 가장 감사한 일이 아닐 수 없다. 지난 한 해에 대해 감사할 수 있다는 것은, 지금까지 살아온 지난 삶에 대해서도 감사한다는 의미일 것이다. 그렇다. 내 생애의 모든 것이, 내 지난 삶의 모든 것이 감사로 이루어진 것이었다. 그 덕분에 지금 오늘, 올 한 해를 보내는 이 마지막 날에 이처럼 살아 있고, 감사할 수 있는 것이다. 어찌 감사하지 않을 수 있겠는가.

올 한 해, 내가 만난 모든 인연들에게 감사드린다. 그 인연들이 있어 내가 이리 있음을 생각한다. 오래 전에 다른 세상으로 가신 내 육친의 부모님께, 지금 내 곁의 아내와 아이들에게, 그리고 내 눈길이 가닿고 내 발길이 머문 자리에서 만났던 그 모든 인연들에게. 하늘과 땅과 바다와 바람과 꽃들에게, 이 추운 날에도 선홍빛으로 피어나고 있을 동백꽃과 샛노랗게 피어나는 납매에게, 천지만물, 그 천지부모의 가없는 은혜에 감사드린다.

그 모든 인연들의 은혜로 나의 올 한 해가 있었고, 그 덕분에 내가 오늘 이리 감사할 수 있다.

어제 우체국에 가서 지인들에게 새해 연하장을 부쳤다. 새해가 아닌 세밑에 연하장을 보낸 것은 내 기억으로는 처음인 것 같다. 새해를 축하하는 연하장은 새해에 보내야 하는 것이라 여겨왔기 때문이다. 그래서 늘 새해 서시(序詩)와 함께 새해 첫날 아침의 인사를 담아 보내곤 했다. 게으른 내가 해마다 거의 유일하게 이어오고 있는 일은 가까운 지인들에게 직접 만든 연하장을 보내는 일이다. 결혼하기 전부터 이어온 것이니, 아마도 오십여 년 가까이 그렇게 이어온 셈이다. 새해를 맞이하며 지난 한 해 동안의 인연을 돌아보고, 감사의 안부를 그렇게라도 전하고 싶었기 때문이다. 그것이 최소한의 예의라 여겼다.

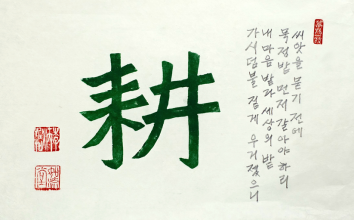

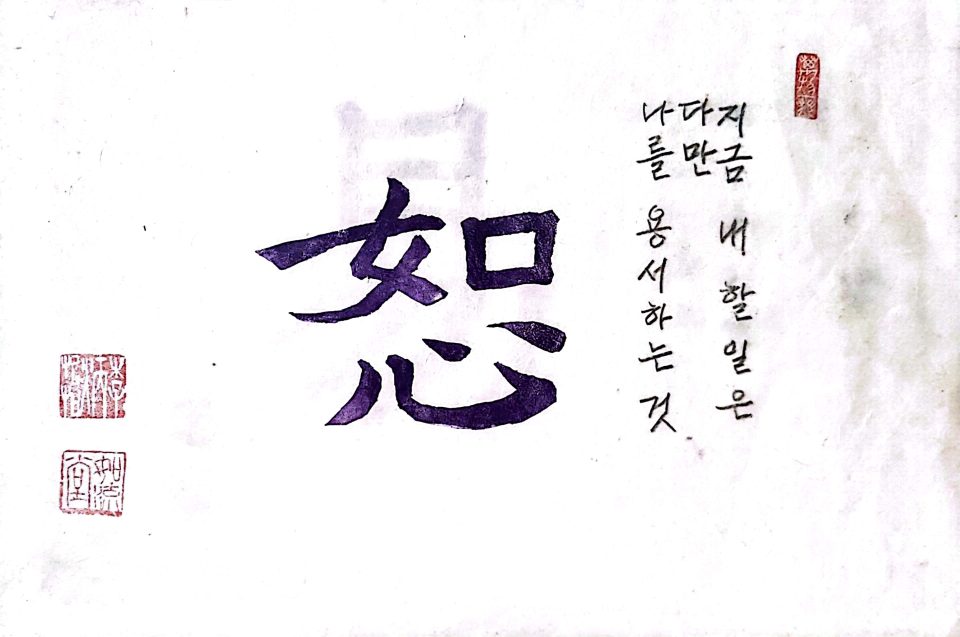

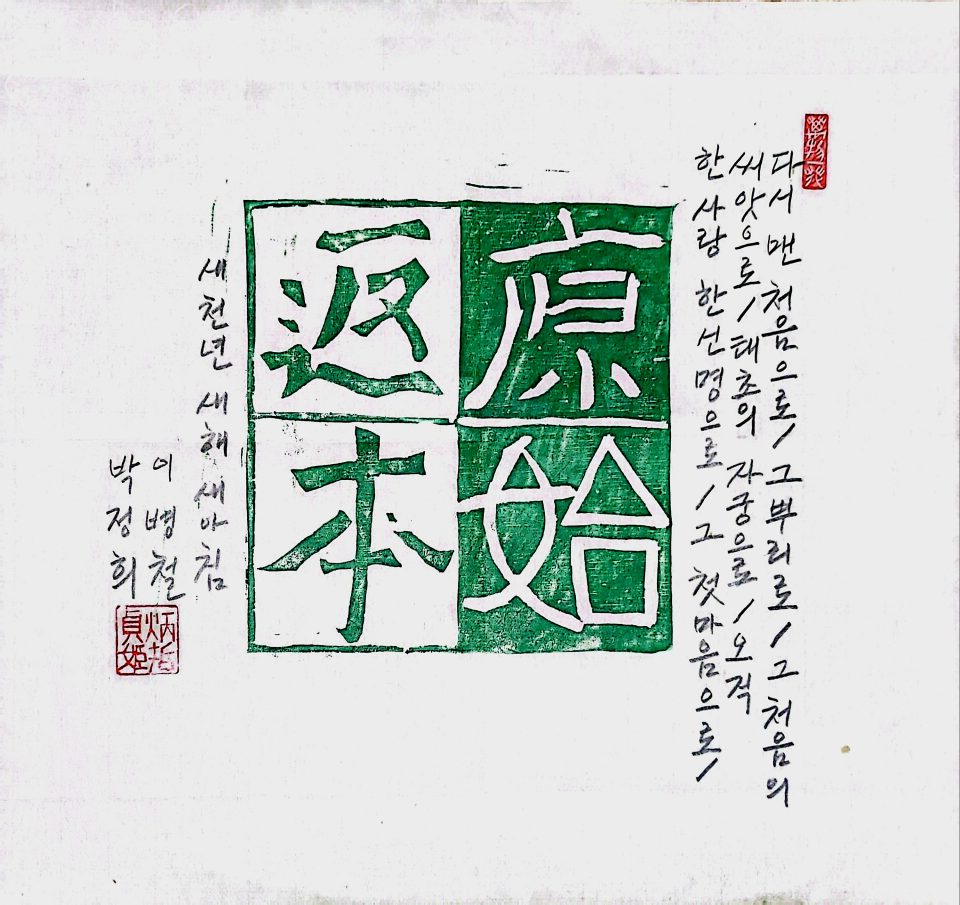

처음에는 그림을 새겼다가, 그다음에는 글자로 바꾸었다. 솜씨의 문제도 있었지만, 목판에 새긴 것을 한지에 찍어내고 거기에 다시 글씨를 쓴다는 일이 게으른 나에게는 버거운 일이었기 때문이다. 그래서 글자로 바뀐 뒤에도 처음에 ‘복귀기근(復歸其根)’, ‘접화군생(接化群生)’ 같은 사자성어의 네 글자에서 그 다음엔 두 글자로, 그리고 마침내 지금처럼 한 글자로 바꾸게 되었다.

연하장을 한 글자로 찍어 보내기 시작한 지도 어느덧 십 년이 넘은 것 같다. 이 연하장을 만들어 보내는 일도 이제는 혼자 하기엔 벅차, 가까운 지인들의 도움을 받고 있다. 목판의 글씨를 숟가락으로 문질러 찍어내는 일을 함께해 주는 것이다.

어제 면 소재지 우체국에서 세밑에 연하장을 보낸 것은, 새해 첫날에 가장 먼저 이 연하장을 받아볼 수 있으면 좋겠다는 마음에서였다. 올 한 해의 끝자락인 마지막날 다시 감사를 전한다. 이리 살아 있음에, 올 한해와 지난 날의 모든 만남, 그 인연들에게, 그렇게 지나온 시간에. 올 한해 마지막날의 감사가 새해를 더욱 설렘으로 열어가는 마중물이 되기를.

새해는 모든 이들이, 살아있는 모든 존재들이 건강과 생기와 기쁨이 충만하기를 마음을 모은다. 내 생애의 처음이자 마지막인 2025년에게도 깊은 감사를.