가을 단풍의 아름다움은 봄꽃의 화사함에 못지 않다. 온 산하를 물들이는 가을 단풍 가운데 붉은 잎새는 단풍나무가 으뜸이겠지만, 노랗게 물든 잎새는 단연 은행나무라 할 수 있다. 우리 지역에서 가장 오래된 은행나무는 이곳 향교에 있는 수령 600년쯤 되는 나무이다.

향교의 들머리, 붉은 칠을 한 홍살문(紅箭門) 곁에 하늘 높이 솟아 있는 이 은행나무는 우람하고 웅장하다.

특히 가을, 파란 하늘을 배경으로 샛노란 단풍을 이고 검은 빛이 감도는 몸매로 우뚝한 이 나무는 그 자체로 거대하고 신성하다. 마치 사찰의 사천왕처럼 향교를 지키는 거대한 신장(神將)과 같이 느껴지기도 한다.

이곳 향교의 외삼문 안에도 여러 그루의 큰 은행나무들이 있다. 향교마다 유난히 은행나무가 많은 이유는 무엇일까.

은행나무는 흔히 ‘살아 있는 화석’이라 불린다. 은행나무가 지구상에 처음 등장한 시기는 대략 약 2억 8천만 년 전, 고생대 페름기라고 한다. 그리고 약 1억 8천만 년~1억 2천만 년 전, 공룡이 지구를 지배하던 중생대 쥐라기와 백악기에 가장 번성했다고 한다. ‘살아 있는 화석’이라 하는 까닭은 빙하기와 대멸종을 거치며 다른 종들은 모두 사라졌지만, 지금의 이 한 종(種), 은행나무만이 홀로 살아남았기 때문이다.

그런 점에서 보면, 인간이라는 존재가 지구상에 나타날 기미조차 없던 아득한 태고로부터 이 나무는 이미 이 행성에 터를 잡아 온 오래된 생명계의 조상이라 할 수 있다. 한때 지구에 번성했던 은행나무는 지금은 중국·한국·일본 등 극히 제한된 지역에만 분포한다고 한다. 대멸종 이후에도 살아남은 그 종이, 지금 가을을 샛노란 빛으로 물들이며 우리 앞에 서 있는 이 은행나무인 것이다.

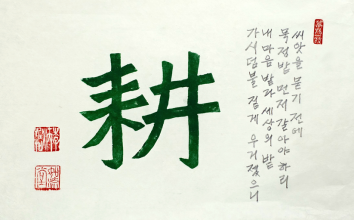

‘은행(銀杏)’이란 ‘은빛 나는 살구’라는 뜻이다. 이 은행나무가 향교의 교목(校木)처럼 자리하게 된 배경에는 공자가 제자들을 가르쳤다는 ‘행단(杏壇)’에서의 유래가 있어 조선시대 성균관, 향교, 서원 등에 널리 심어졌기 때문이라 한다. 그 밖에도 은행나무가 지닌 덕목과 상징성 역시, 선비의 교육기관이자 성현을 모시는 곳인 향교에 심은 이유가 되었을 것이다.

오래 살고, 병충해에 강하며, 거목으로 자라는 은행나무는 학문의 영원함과 위엄을 상징하기에 적합했고, 은행나무가 가진 향과 독특한 성분으로 벌레가 잘 꼬이지 않는 점은 청렴과 지조의 상징이 되었을 것이라 싶다.

오래된 노거수(老巨樹) 앞에 설 때마다 드는 생각은, 이 나무의 생애에 비하면 인간이라는 종의 한 생애란 얼마나 덧없고 초라한 것인가 하는 것이다. 이는 단순히 수명의 길고 짧음만을 말하는 것이 아니다. 존재의 품격, 그 품성과 덕목에 관한 이야기다.

나무의 시간과 인간의 시간은 어떻게 다를까. 인간은 나이 들수록 존재가 왜소해지거나 초라해지기 쉽지만, 나무는 오래될수록 더 우뚝하고 당당하다. 드러난 자태는 하늘로 솟구치며 그보다 더 깊게 땅속으로 뿌리를 내려, 그 거대한 품에 깃든 뭇 생명들을 가림없이 품어안는다. 오랜 나무는 그 자체로 하나의 생태계인 것이다.

인간이 한 생애를 통해 탐하고 추구한 부귀와 영화, 그리고 인류문명이란 이름으로 쌓아올린 것들과 이 한 그루 오랜 나무의 자태 가운데 어느 것이 더 뛰어난 것이라 할 수 있을까.

나무는 세월의 거친 풍파를 온몸으로 견디면서도 무엇을 내세우거나 자랑하지 않는다. 비바람과 눈보라, 소란스러운 세상사에도 맞서거나 다투지 않고 묵묵히 지켜볼 뿐이다. 때가 되면 잎을 싹틔우고 꽃을 피우다가, 때가 오면 무성했던 잎새를 아낌없이 떨군다. 백 년, 천 년을 그 자리에서 한 번도 움직인 적 없는 그 ‘부동(不動)의 힘’으로 대지 깊숙한 곳까지 뿌리를 내린다.

한 그루의 오랜 나무는 거대한 영혼이 지상에 모습을 드러낸 것처럼 느껴진다. 생명나무의 상징도 이런 의미라 싶다. 오랜 나무 한 그루가 거대한 사원(寺院)처럼 느껴지고, 그 앞에 서면 절로 옷깃을 여미게 되는 까닭이 여기 있을 것이다.

노자는 ‘상선약수(上善若水)’라 했지만, 나는 천년의 침묵을 품으면서도 가진 것들을 아낌없이 내어놓는 노거수의 무주상(無住相)의 보시(布施) 앞에서 절로 두 손을 모으게 된다.

다시 땅에 뿌리내리기, 지금 우리는 어디에 뿌리두고 있는가. 내가 생태운동의 화두로 삼고 귀농운동을 통해 추구하고자 했던 ‘신령한 짐승’과 ‘토착민(土着民)으로 살기’란 이런 오랜 나무를 닮은 삶과 다르지 않을 것이다. 땅에 굳건히 뿌리 두는 삶이 곧 나무처럼 사는 그런 삶이 아니겠는가.

말없는 오랜 한 그루의 나무가 우리가 배우고 닮아가야할 참스승이라 싶은 것은 이런 까닭이다.