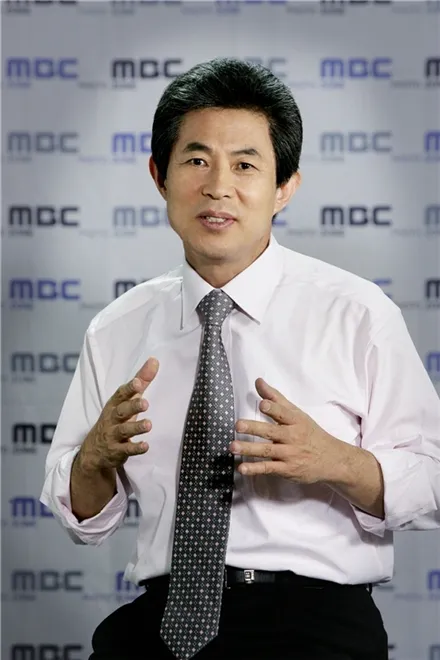

문화방송 사장을 역임한 언론인 출신 엄기영 사장님은 지금 엄씨 문중 전체의 정신을 이끌어 가는 지도자라고 생각하고 있습니다. 언론인으로서 누구보다 세상을 넓게 그리고 깊이 보아오셨기 때문일 것입니다.

저는 이따금씩 우편으로 오는 종친회의 책자를 보았습니다. 책자를 펼쳐보다가 사진을 보면서 약간 이상한 느낌이 든 적이 있습니다. 시제를 지내는 종친회 임원들이 조선시대 관복인 붉은 옷을 입고 금빛 관을 쓴 모습이었습니다. 엄씨의 조상이 그런 양반이었나, 의아한 생각이 들었습니다. 얼마 전 제가 아는 한 분이 시청율이 높았던 역사드라마 ‘왕과 비’에서 당신네 엄씨를 알려주는 감동적인 장면이 있으니 보라고 했습니다. 드라마를 찾아서 그 장면을 보게 됐습니다.

영월의 쓰러져 가는 초가집에 유폐된 불쌍한 왕이 있었습니다. 먹을 것도, 추위에 입을 옷도 없었습니다. 하급 관리 한 명이 버려진 왕을 동정해 찾아갔다가 감시자의 눈에 걸렸습니다. 하급 관리가 입고 있던 푸른색의 옷자락이 눈에 띄었습니다. 엄흥도라는 하급 관리가 몽둥이로 잔인하게 얻어맞는 장면이 나오고 있었습니다. 이어서 정권의 걸림돌이 된 왕의 시신이 어둡고 차가운 강물 위를 맴도는 장면이 나오고 있었습니다.

화면이 바뀌고 평민이 입는 하얀 한복 바지저고리를 입은 선해 보이는 남자가 앞에 무릎을 꿇고 앉은 세 명의 아들에게 말합니다.

“목숨을 바칠 각오가 되어 있느냐?”

아들들이 복종의 뜻으로 모두 머리를 숙입니다.

칠흑 같은 한밤중에 아버지와 아들들은 강물에 떠다니는 왕의 시신을 건져내어 남몰래 매장을 합니다. 당시로서는 정권에 대한 반역행위인 것입니다. 그 왕을 지지하고 돕는 자는 역모로 간주했기 때문입니다. 하얀 평민복을 입은 그 남자는 여덟 자의 한자를 남기고 아들들과 함께 깊은 산속으로 사라집니다. 그 글자의 의미는 이렇습니다.

‘선을 행했는데 처벌한다면 달게 받겠다’

엄씨의 조상으로 알려진 엄흥도와 그 아들들에 대한 고증된 역사드라마의 한 장면입니다.

드라마 속에서 또 한 명의 엄자치라는 내시가 등장합니다.

어린 단종이 즉위하고 주위에서 권력투쟁이 벌어지자 그는 목숨을 걸고 단종을 지킵니다. 권력을 장악하려는 대왕대비에게 “년”이라는 쌍욕까지 내뱉으며 분노하고 세조에게 저항합니다. 계급을 상징하는 붉은 관복을 입은 정승판서들이 파란 내시복을 입은 상민 출신 엄자치를 무시하고 경멸합니다. 왕을 지키려던 내시 엄자치는 심하게 고문을 당하고 유배 길에 죽어버리고 맙니다. 작가가 심사숙고하고 고증을 한 드라마의 장면이었습니다.

그걸 보면서 저는 붉은 관복을 입고 번쩍거리는 금빛 관을 쓴 조선의 정승판서보다 평민이 입는 하얀 바지 저고리를 입은 조상 엄흥도의 옷이 진정으로 멋지다는 생각이 들었습니다. 중요한 건 관복이 아니라 내면에 들어있는 선한 마음과 정의였습니다. 붉은 관복은 정의와 반대쪽에 있는 것 같았습니다.

엄기영 사장님께서는 내게 카톡으로 종친회 총회에서 시제 때 제관의 복식 문제를 조심스레 제기했는데 종현들의 강력한 반대에 맞닥뜨렸다고 하셨습니다. 반대 이유는 ‘선인들이 오래 해오던 문화를 어찌 그리 쉽게 바꿀 수 있느냐’는 것이었다고 했습니다. 저는 그 선인이 어떤 분들인지 알고 싶습니다. 제가 자료를 찾아 역사를 거슬러 올라가 본 바에 의하면 진짜 선인은 한나라의 엄자능이라는 분이었습니다. 그와 같이 동네에서 자란 친구가 후한의 황제가 됐습니다. 엄자능은 친구가 황제인데도 찾아가지 않았습니다. 낡은 양가죽 옷을 입고 낮에는 농사를 짓고 밤이면 책을 읽었습니다. 어느 날 황제가 찾아왔습니다. 엄자능에게 황제는 옛친구일 뿐이었습니다. 둘은 예전같이 흙벽 아래 있는 나무 침대에서 같이 잤습니다. 엄자능은 옛 버릇대로 잠이 깊이 들자 황제가 된 광무제의 배 위에 한발을 걸치고 잤습니다. 엄자능은 친구인 황제가 주려는 붉은 관복을 거절했습니다. 책 읽는 농사꾼에게 관복보다 양가죽 옷이 맞다는 것이었습니다. 그는 아무것도 바라지 않고 내면의 소리를 들으며 자기의 길을 가다가 시간 저쪽으로 떠나버렸습니다.

짧은 내용이었지만 귀한 정신이 숨어있었습니다.

이종찬 국정원장으로 부터 이런 말을 들은 적이 있습니다. “나는 어려서 김구 선생과 살았어요. 김구 선생이 엄순봉이라는 심복에게 밀정과 친일파를 처단하라는 지령을 내렸죠. 엄순봉은 그 명령을 이행하고 잡혀서 죄수복을 입었어요.”

그 말을 듣고 엄순봉에 대한 자료를 찾아보았습니다. 그는 아나키스트였습니다. 봉건주의를 거부하고 자유롭고 평등한 세상을 추구했습니다. 그는 1938년 4월 9일 사형장에서 목에 밧줄이 걸리는 순간 “대한 만세, 무정부주의 만세”라고 하면서 죽었습니다. 그가 입었던 피 묻은 죄수복은 그 어떤 옷보다 숭고하다고 생각합니다.

이런 엄씨 집안의 정신과 삶을 보면서 조상들을 기리는 시제 때 굳이 조선시대의 붉은 관복과 금빛 나는 관을 입어야 하는 것일까요. 민주공화국인 지금도 봉건시대의 굴레를 스스로 써야 하는 것일까요. 반대하는 분들이 근거로 삼고 있는 ‘선인들이 오래 해오던 문화’의 내용이란 무엇인지 궁금합니다. 저는 문중의 정체성을 분명히 하고 자존감을 높여야 한다는 생각입니다. 조상들의 귀한 희생과 사랑의 정신 그리고 저항정신을 후손들에게 전하는 게 중요하다고 생각합니다. 그리고 그 중심에 엄기영 사장님이 있다고 생각합니다.

엄기영 사장님의 뒤에서 작은 힘이지만 보탤 용의가 있습니다. 힘을 내셔서 험한 세월을 살아온 문중의 빛이 되시기를 기도합니다.