[신정일의 이·아·세] ‘이상’처럼 ‘카프카’처럼…문門밖에와서門을두드르며門을열라고외치니

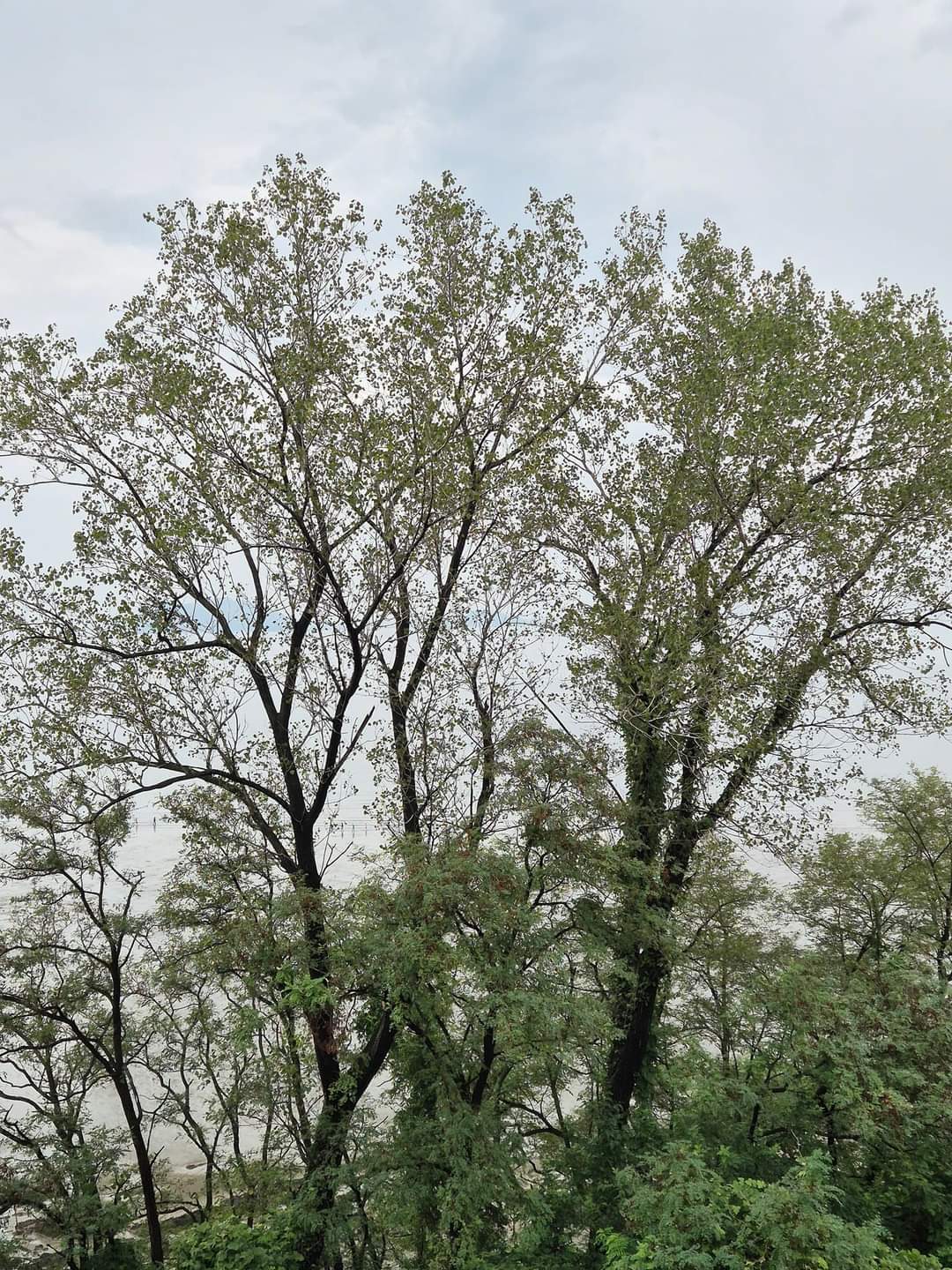

세월이 유수와 같은가, 유수가 세월 같은가, 창문을 열자 우수수 떨어져 내리는 나뭇잎, ‘여름이 가고, 가을이 가고 있구나,’ 혼잣말을 하는, 그새 구월의 중순, 여름이라 부르기도 그렇고 가을이라 부르기도 그런 어중간한 시절이다.

되는 것도 없고, 안 되는 것도 없는 세월이다. 그 시간 속에서 가만히 나를 들여다보면 나 자신이 여간 한심한 사람이 아니다. 남들이 아무렇지도 않게 처리하는 사소한 일조차 잘 못해서 가끔씩 혼자서 낯을 붉히며 부끄러워하고, 그렇다고 집안일을 잘 하는가 하면 그것도 아니다. 무엇하나 반듯하게 해 놓은 것도 없고, 모든 것이 미해결의 장인데, 이러지도 못하고 저러지도 못한 채 세월만 죽이고 있다.

그렇다고 세월이 무슨 힘이 있어서 ‘나’만의 소리를 대신 내주기나 할까? 아니지, 이렇게 흘러가고 흘러가다가 스러지고 말 테지, 자책하고 자책하다가 달리 할 일이 없을 때 습관처럼 펼치는 것이 한 편의 글이다.

“너는누구냐문門밖에와서門을두드리며門을열라고외치니나를찾는一心이아니고또내가너를도무지모른다고한들나는차마그대로내어버려둘수는없어서門을열어주려하나문은안으로만고리가걸린것이아니라밖으로도너는모르게잠겨있으니안에서만열어주면무엇하느냐너는누구기에구태여닫힌門앞에탄생하였느냐.” 이상李霜의 시 ‘정식正式 4’이다.

그러고 보니 나 역시 이상의 시 구절처럼 항상 문 앞에서 어정거리며 숨죽이고만 살았구나, 과감하게 그 문들을 활짝 열어젖히지도 못하고, 목청껏 소리 높여 고함 한 번 질러 보지도 못하고, 허망하고도 무참한 세월이 흘러갔구나.

그래, 곰곰이 생각하니, 나처럼 살았던 사람들이 있기는 있었던가? 이리저리 살펴보니 더러 있다.

“문 앞에서 오랫동안 망설이면 망설일수록 점점 더 낯설어지는 법이다. 지금 누군가가 문을 열고 나에게 무엇인가를 묻기라도 한다면 어떠할 것인가. 그렇다면 나 역시도 자신의 비밀을 간직하려는 사람과 같지 않을까?“ 프란츠 카프카 역시 그의 작품 ‘변신’에서 문으로 들어가지 못하는 어정쩡한 사람의 그 안타까움을 토로하고 있는데, 삶의 어려움을 낱낱이 들어내지도 못한 채, 비밀일 것도 없는 비밀을 간직하고 살아가는 안타까움이여, 이렇게 살다가 어느 날은 열렸다 닫히는 그 문 앞에서 가슴 속에 간직했던 그 모든 것을 분수처럼 우레처럼 쏟아낼 그런 시간은 있을까? 있을까?