[김재화의 촌철] 초서(草書)로 휘갈겨진 신언수구(愼言修口)

누군가의 글을 읽다가 김 작가, 짧은 한자 실력 때문에 처음에는 잘 이해를 못했다.

원문은 이러했다. “무릇 처신과 처세는 서예(書藝)와 같나니, 곧고 바르게 楷書(해서)로 기초를 하고, 草書(초서)로 생각을 깊고 자유롭게 할 수도 있으나 완성은 行書(행서)이어야 하나니라!”

여기서 처신과 처세는 말과 글을 뜻하는 것이다. 글의 내용을 한참 압수수색해 봤더니 이런 뜻에 도달하게 됐다.

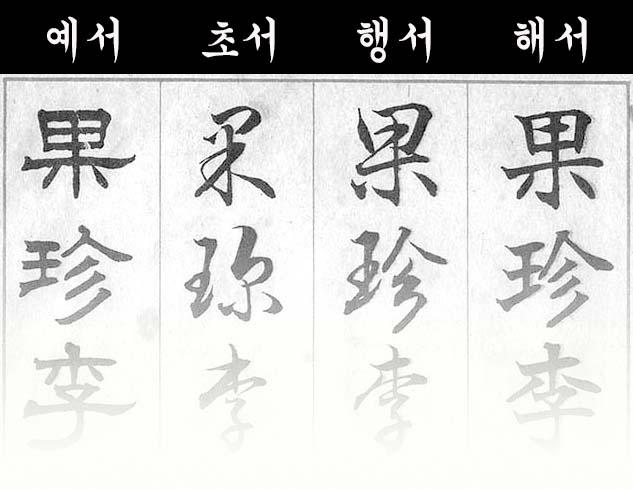

우선 해서, 초서, 행서가 뭔지부터 알아야겠다. 楷書(해서)는 상대가 글이나 말을 알아들을 수 있도록 다소 쉽게 쓰는 것이고, 行書(행서)는 그것을 무리 없이 나타내는 글씨, 草書(초서)는 그냥 자신있고 자유롭게 획수를 줄이고 흘려 쓰는 것 아니겠는가.

그러니까 누군가에게 글이나 말을 내밀 때, 행서로 단정하게 정리를 해서, 해서로 작성하거나 말할 수 있어야 하는데, 초서는 멋스럽게 보일지 몰라도 자칫 획이나 순서가 틀리기 쉬운 흘림체로서 삼가야 한다는 것이다.

그래서 아, 이 말이구나! 생각은 초서같은 필기체로 하되, 표현은 꼭 단정하고 누구나 알아보기 쉬운 인쇄체로 해야 되는 거구나 싶었다.

이런 글씨가 초서체, 이러한 이치로, 모순이 있어 보이거나 복잡하고 격하든 약하든 충돌 국면에 직면했을 때야말로 함부로 흥분하고 언성을 높이고 욕설마저 퍼붓는(필기체)는 곤란하고, 먼저 마음을 가라앉히고 생각을 가다듬는(인쇄체) 자세가 필요하다, 이런 말이 되겠다.

옛날에 이런 왕이 있었다고 한다. 그는 재능과 능력이 출중했고 건강했고 잘 생기기까지 했다.

그러나 신은 완벽한 인간은 제조하지 않는 특별한 버릇이 있다. 이 왕은 말이 빠르고 급하고 거칠었다. 오직 일시적인 통쾌함을 위하여 시간, 장소, 대상을 고려하지 않고 아무렇게나 생각하고 그것을 입 밖에 바로 뱉어냈다.

신하들과 백성들은 그가 두려워서 하라는 대로 따랐지만, 이러다가는 왕도 자신들도 다 폭망 할 수 있다는 걱정을 하기에 이르렀다. 비주류들은 아예 왕을 대놓고 비판하고 일부 강경파는 탄핵을 하자고도 했다.

주위의 인사들이 아무리 간언(諫言)을 해도 왕은 자신의 말과 행동을 개성이라 되받으며 고치지 않았다.

서서히 백성들의 반감은 하늘을 찔렀고 마침내 쿠데타가 일어나 그는 실각하여 결국 극도로 침울하게 자리를 떠날 수밖에 없었다.

왕이 집무실을 나오며 벽의 족자를 봤는데, 행서의 글은 반듯하게 써져 있어서 읽기와 해석이 쉬웠지만 늘 멋있는 글이라고 본 초서는 이 말 같기도 하고 저 말 같기도 해서 한참을 고개를 갸우뚱 했으나 <옥편>을 뒤져도 나오지 않았고 곁의 학자들이 다 떠났기에 대신 해석을 받을 수도 없었다.

나중에 아주 나중에 알았지만 초서(草書)로 휘갈겨진 신언수구(愼言修口)의 네 글자는 “말을 할 때는 신중해야 하고 함부로 막 해서는 안 된다”는 뜻인 것을 알았다.

잘못 내뱉은 한마디의 말 때문에 화를 당하는 사람들은 우리 주변에 얼마든지 있었고, 언제든지 나타난다.