[엄상익의 시선] 함부로 써선 안될 그 싯귀…”하늘을 우러러 부끄럼 없기를”

수많은 아파트와 리조트를 지은 건설회사 회장이 있었다. 그 브랜드는 사람들 사이에서 신용이 있는 것 같았다. 요즈음 초등학교 아이들은 사는 아파트의 브랜드로 그룹을 짓는다는 말도 들었다. 그래서인지 요사이 기업오너의 도덕성이라든가 성실성이 주가에 영향을 미치기도 한다.

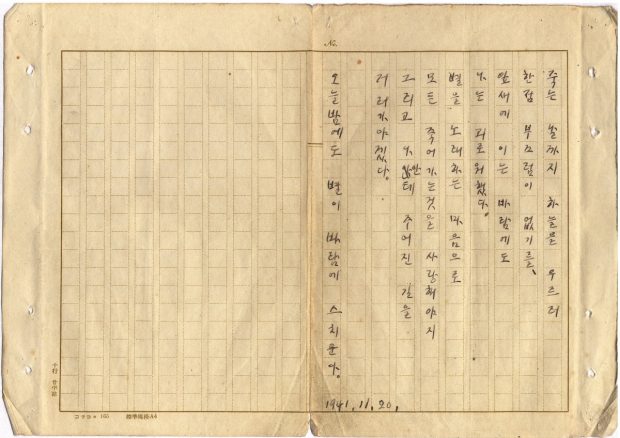

그 건설회사의 회장은 해외건설 등의 고생담이 섞인 자서전을 내놓으면서 ‘하늘을 우러러 한 점의 부끄럼이 없게’라는 제목을 붙였던 것 같다. 윤동주의 서시를 인용한 것이다.

제목을 보면서 찜찜한 느낌이 들었다. 하늘을 우러러 부끄러움이 없는 사람은 없을 것이다. 그걸 과감하게 표방하는 것은 진짜 자신이 있거나 아니면 철면피한 위선일 수 있다는 생각이었다. 지나 보면 거물들이 내건 이슈들은 위선인 경우가 많았다.

정의사회 구현을 내건 5공화국의 전두환 대통령은 대통령 방에서 뇌물을 받았다. 보통사람들의 시대를 말한 노태우 대통령은 보통사람이 아니었다. 김영삼 대통령의 세계화도 가슴에 와닿지 않았다. 아마도 본인들의 핏속에 녹아든 철학이 아니었을지도 모른다.

하늘을 우러러 부끄럼 없다는 제목의 자서전을 쓴 건설회사 회장을 상대로 소송을 제기했었다. 가면 뒤의 그의 민낯이 드러났다. 그는 남의 재산을 탐냈다. 비유하자면 9900평의 땅을 가진 그가 이웃의 100평의 땅을 공짜로 꿀꺽 삼켜서 그걸 토해내게 하려는 재판이었다. 그는 행동도 졸렬했다. 소송 때문에 주가가 떨어졌다고 이불을 덮고 드러누웠다. 법정에서는 아들이 회장이고 자신은 200만원 짜리 월급쟁이라고 했다.

하늘을 우러러 고개조차 들 수 없는 사람 같았다. 그는 땅을 가지고 아들과 싸우다가 하늘나라로 갔다. 땅 한평 갖고 가지 못하면서 왜 그랬을까. 망각의 깊은 바닥에 들러붙었던 그에 대한 기억이 갑자기 떠오른 것은 어제 아침 누군가 내게 카톡으로 보내준 글 때문이었다.

대충의 내용은 이랬다. 재래시장에서 30년 동안 기름가게를 하는 남자가 있었다. 고추도 빻아주고 쌀을 갈아 떡을 만들어 주기도 했다. 주로 참기름과 들기름을 많이 짜주었다. 사람들은 그 가게를 그냥 기름집이라고 했다. 시장통 가게의 허름한 벽에는 보통 거래처 전화번호가 달력이나 수영복을 입은 여배우들의 사진이 붙은 광고들이 많이 붙어 있곤 했다. 그런데 그 기름집의 벽에는 어울리지 않게 시 한 편이 붙어 있었다. 하늘을 우러러 부끄럼이 없다는 윤동주의 서시였다. 어느 날 기름집 주인을 찾아온 친구가 그 시를 붙여둔 이유를 물었다.

“말하기가 쑥스럽구만”

기름집 주인이 멋쩍어 하며 말을 아꼈다.

“무슨 사연이라도 있는 거야? 왜 그 시를 벽에 붙였어”

친구가 다시 물었다. 기름집 주인이 잠시 생각을 하다가 입을 열었다.

“손님 가운데 말이야 꼭 국산 참깨로 참기름을 짜달라는 사람이 있어.”

“그렇지 우리 집사람도 국산 참깨로 짠 기름을 좋아하지”

“국산 참깨로 기름을 짤 때, 값 싼 중국산 참깨를 반쯤 슬쩍 섞어도 손님들은 전혀 몰라. 자네도 전혀 눈치채지 못할 걸. 30년째 기름집을 하면서 나도 사람이라 가끔 욕심이 올라올 때가 있단 말이야. 국산 참기름을 짤 때 중국산 참깨를 몰래 반쯤 넣고 싶단 말이지. 그런 마음이 들 때마다 내 손으로 벽에 붙여놓은 윤동주의 시를 보지. 죽는 날까지 ‘하늘을 우러러 한 점 부끄럼이 없기를’이라는 구절을 몇번 읽고 나면 나도 모르게 욕심이 사라지고 마음이 맑아지는 것 같아. 그러니까 30년 동안 저 시가 나를 지켜준 셈이야. 저 시가 없었으면 양심을 속이고 부자가 될 수도 있었는데 말이야.”

윤동주의 서시는 기름집 주인의 중심을 잡게 해주는 닻의 역할을 해왔던 것 같다.

그 글을 읽으면서 40년 가까이 법률사무소를 하면서 나는 어땠나 하는 생각이 들었다. 기름집 주인이 중국산 깨를 섞고 싶은 유혹이 들듯 변론할 때 거짓말을 잘 섞어주면 의뢰인이 좋아하고 돈도 많이 줄 것 같았다. 눈 한번 질끔 감으면 큰 돈이 들어올 기회도 있었다.

내 경우는 그런 순간, 자아의 깊은 바닥에 조용히 있던 그분이 갑자기 막대기로 내 양심을 사정없이 두들겨 팼다. 나는 양심이 아파 펄쩍 뛰며 하는 수 없이 방향을 돌렸다. 내 의지가 아니었다. 그런데 불공평하다는 생각이 들 때가 있었다. 그 분이 두들겨 패는 사람이 있고 전혀 안 때리는 것 같은 사람도 있었다.

얻어맞지 않는 사람이 세상에서 돈을 많이 벌고 높은 자리에 오르는 것 같았다. 기름집 주인같이 양심을 지키는 사람들만 항상 그 밥에 그 나물이란 말같이 궁색하게 사는 것 같았다. 나는 왜 그러냐고 더러 그분께 따졌다. 그 분은 성경 속 시(詩) 한 귀절을 내게 보여주면서 이렇게 풀어주었다.

“죽기 직전의 돼지가 밥통에 가득한 사료를 탐욕스럽게 먹는 게 너는 행복이라고 생각하니? 내가 ‘부귀영화 속에 있으면서 지각없는 사람은 도살되는 짐승과 같다’고 시를 써서 너에게 보여주었지 않니?”