[엄상익의 촌철] ‘수모일기’ 속 분노와 어리석음을 깨닫다

변호사를 시작하면서 ‘변호사 수첩’과 ‘수모 일기’를 만들었다. 변호사 수첩은 내가 만난 사람이 한 말의 내용을 듣고 자세히 메모한 것이다. 사건내용과 함께 그의 삶과 생각, 재판정 풍경 등을 메모했다. 판사의 표정과 태도 말들도 적었다.

따로 만든 ‘수모 일기’는 참을성이 없는 내가 인내하기 위해 고안한 방법이었다. 어느 분야나 속칭 ‘진상’이라는 존재가 있다. 백화점 같은 곳에서 물건을 사면서 갑질을 하거나 생트집을 잡는 고객이 있다. 멀쩡하게 택시를 타고 나서 운전기사를 때리는 사람도 있다.

변호사에게도 진상은 있기 마련이었다. 오히려 더 독할 수 있었다. 범죄인들 대부분은 상식과 양심 저쪽에 있었다. “너한테 돈 줬는데 왜 내가 징역사니?” 하고 분노하는 게 그들의 계산법이었다. 잘난 체 하는 변호사를 돈으로 샀으니까 이 기회에 갑질을 하고 싶은 은근한 마음들이 보이기도 했다.

범죄인의 반대쪽에 있는 경찰이나 검찰 법원쪽도 진상이 많았다. 경찰서에서 사건 담당 형사가 내게 이런 말을 내뱉은 적이 있다.

“너는 공부 잘해서 변호사 되고 나는 공부 못해서 형사가 됐다. 네가 죄인을 변호하면 나는 나쁘게 할 거야.”

어떤 열등감에 내면이 구겨진 깡통 같은 느낌이 들었다. 고시공부를 하다가 끝내 성공하지 못한 검찰 법원의 서기들의 진상노릇도 만만치 않았다. 판사들 중에 변호사는 우리들 때문에 먹고 산다는 의식을 가지고 갑질을 하는 속물들도 있었다. 그들은 뒤로 더 뜯어먹으려는 속물이기도 했다. 진상들을 만나 분노가 끓어오를 때 나는 참아야 했다.

피뢰침이 번개를 받아들여 땅으로 쏟아내면서 벼락을 막아주는 역할을 하듯 내가 만든 ‘수모 일기’가 그 역할을 담당하게 할 생각이었다.

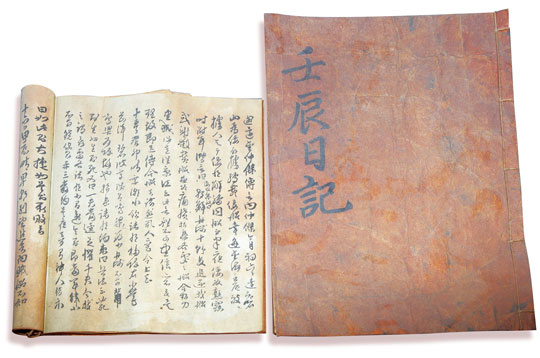

나는 인사동에 가서 조선시대 작은 책자같은 형태의 한지를 묶은 공책을 하나 샀다. 그리고 표지에 검고 굵은 싸인 펜으로 ‘수모 백번 감당’이라고 제목을 썼다. 끓어오르는 분노가 있을 때 나는 일단 참고 그걸 ‘수모 일기’에 쓰기로 했다. 일단 백번까지는 참겠다고 결심했었다. 나는 건방지고 과격했다. 누구의 공격을 받으면 참지못하고 본능적으로 보복하는 성격이었다. ‘나는 나다. 너는 뭐냐?’하는 뒤틀린 성격으로 수많은 적과 오해를 만들었다. 교회에서 알게 된 한 권사가 세월이 흐르자 이런 말을 해 준 적이 있다.

“처음 봤을 때 혼자 주먹을 쥐고 ‘누구든 덤비기만 해 봐’ 하는 모습이었어요.”

그게 나였다. 나는 주먹을 쥐거나 손톱을 세우는 공격자세 대신 ‘수모 일기’에 내가 겪은 사실들을 쓰면서 분을 삭이곤 했다.

십년쯤 세월이 흘렀을 때였다. 나는 ‘수모 일기’를 복습하듯 보았다. 내 속에서 들끓었던 모멸감들이 모두 증발하고 페이지마다 텅 비고 메마른 공간이 되어 버렸다. 왜 그렇게 속이 부글부글 끓고 뒤집혔을까 내가 생각해도 이해할 수 없었다.

감정이란 철저히 주관적이고 그 감정이 나를 속이고 가지고 논 것 같기도 했다. 범죄인들 중에는 상대방과 다투다가 분노가 폭발하는 순간 아무것도 보이지 않더라고 했다. 그리고 정신을 차려보니 앞에 시체가 놓여있더라는 말을 하는 경우도 있었다.

이십년쯤 지나서 그 ‘수모 일기’를 다시 보았다. 그 내용들이 다시 보였다. 상대방의 입장을 이해할 수 있을 것 같았다. 내가 그 입장이 되면 그보다 더하면 더하지 못하지 않을 것 같았다. 갑질만 해도 따지고 보면 그렇다. 몽둥이나 칼을 손에 들면 사람이 달라질 수 있었다. 완장을 차면 걸음걸이가 변한다. 왕관을 쓰면 영혼이 변하지 않을까.

타인이 성인이고 군자인 걸 기준으로 했던 내 자신이 웃기는 것 같았다. 처음 수모 일기를 쓸 때는 모두가 상대방의 잘못이고 나는 피해자였다. 나중에 다시 보니까 나의 가벼움과 나의 잘못이 그런 수모를 자초한 것 같았다.

나는 마음 속으로 혼자 얼굴을 붉혔다. 인간의 생각은 그렇게 백팔십도 바뀔 수 있다는 걸 실감했다. 나는 수모 일기를 쓰는 걸 그만두었다. 분노나 원한은 강물에 실어 보내야 하는 것이다. 아니면 모래 위에 적었다가 바람에 흩어지게 하는게 마땅했다.

사십년 가까이 변호사 생활을 하면서 감옥에 있는 흉악범의 특성을 발견한 적이 있다. 그들 중 상당수는 원한과 분노를 가슴속 바위에 깊이 새겨두고 복수의 칼을 갈고 있었다. 바위에 칼이 갈리는 소리가 날카로웠다.

그 살기가 상대방에게 가기 전에 독이 되어 먼저 자신들의 영혼을 해치면서 표정과 행동을 만들고 운명까지 지배하는 것 같았다.

오래 써 왔던 변호사 수첩도 다시 들춰 볼 때마다 페이지에서 날카로운 악취가 풍겨나온다. 거기 적었던 말들은 불타는 지옥에서 들끓고 부딪치는 절규들이었다. 달이 차면 기울기 마련이고 시계추가 한쪽 끝으로 가면 반대쪽으로 움직이기 시작한다.

이 글을 쓰는 시각, 바다쪽으로 흘러내리는 산자락으로 수줍게 해가 떠오른다. 앞으로는 노년의 ‘감사일기’를 써보면 어떨까 하는 생각이 들었다.