“자유인·지성인·로맨티스트였던 김동길 교수, 많이 그리울 것 같다”

[아시아엔=조성관 국제지니어스연구소 소장] # 1. 1986년 11월 초. 나는 연세대 인문관 3층 김동길 교수 연구실 앞에서 한번 심호흡을 했다. ‘재실’

나는 노크를 하고 안으로 들어갔다. 조교에게 용건을 말하고 김교수 앞에 앉았다. 차를 한모금 마셨다.

“그래 무슨 일인가?”

“영문과 4학년 조성관입니다. 이번에 조선일보 수습기자 필기시험을 다 통과하고 일주일 뒤 면접을 앞두고 있습니다”

김교수는 그때 조선일보 비상임논설위원이었다. 내딴에는 고위층과 친분이 있는 분이니 혹시 한마디라도 해주면 도움이 되지 않을까 해서 찾아뵌 것이다. 사돈에 팔촌 아무리 둘러봐도 비빌 데가 없었다.

“그래요? 신문사 시험 어려운데.”

“교수님, 초면에 죄송하지만 한번만 말씀해주시면 고맙겠습니다.”

김교수는 잠시 생각하다가 내 이름과 수험번호를 메모지에 적었다.

“그래요. 잘 알겠어요. 한번 기회를 봐서 그리 해볼께요.”

열흘뒤 조선일보 수습기자 최종합격자 명단에 내 이름이 없었다. 친구랑 세종문화회관 뒤 분수대로 가서 한밤중에 통곡했다.

그리고 절치부심, 와신상담. 1년반 뒤 수습기자 최종시험에 합격해 그렇게 원하던 신문사 기자가 되었다.

# 2

내가 신참기자로 동분서주할 때 김교수가 정치에 뛰어들었다. 1992년 대선 때 나는 정주영 후보를 새벽부터 늦은밤까지 밀착 취재했다. 매일 김동길 교수를 짧게 만났다.

그런데 정치에 뛰어든 이후 그의 얼굴이 굳어 있었다. 어딘가 몸에 맞지않는 옷을 입고 있는 것 같았다.후배로 다가가기가 어딘가 불편했다. 결국 그는 5년여만에 정계은퇴를 선언하고 연세대로 돌아갔다.

# 3

김교수를 다시 만난 것은 연세대 영문과 총동문회 송년회에서였다. 영문과 원로선배로 나오셨다. 그리고 해박한 지식을 유머와 버무려 좌중을 압도했다. 그는 긴 영시를 줄줄 낭송했다. 다가가 정중하게 인사를 드렸다.(엉터리로 공부한 나는 영시를 하나도 외우지 못한다)

빈소는 연세대동문쪽 김옥길기념관. 외벽에는 온화한 김옥길 이화여대 총장님의 사진이 보인다.

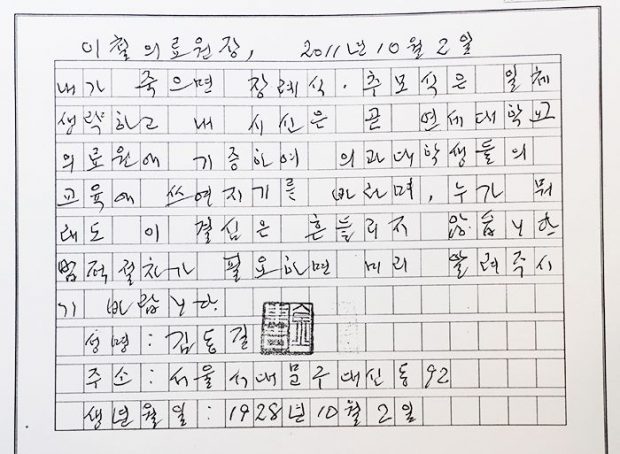

그 흔한 방명록도 없고 부의금도 받지 않았다. 여동생 남편이 조문객을 받았다. 시신을 후배들 해부실습용으로 기증하고 누구에게도 부담주지 않고 모든 걸 돌려주고 떠난 김동길 교수.

그는 우리시대의 자유인이었고 지성인이었다. 그리고 로맨티스트였다. 많이 그리울 것 같다.