비평가 최원식과 ‘홍범도’ 연작시인 이동순의 인연

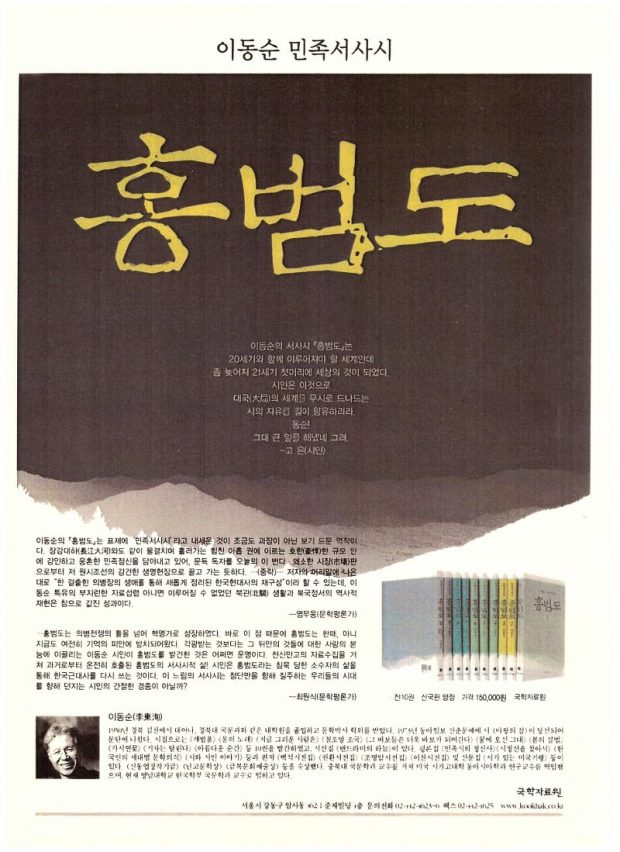

[아시아엔=이동순 시인, 영남대 명예교수] 1980년대 중반, 나는 밀정(密偵)을 중심 테마로 하는 연작시 쓰기에 골몰해 있었다. 서사시 ‘홍범도’를 쓰면서 무수히 만났던 단골 테마 중 하나가 밀정이다.

일본 경찰당국은 이 밀정의 기능을 적극 활용했다. 상해일본영사관은 임시정부를 염탐하고 파괴하려는 ‘밀정공장’이란 말도 있었다. 지난 1961년, 군사정권이 만든 중앙정보부란 조직도 오로지 정권유지를 위해 발족시킨 거대한 첩보기관이었던 것이다.

밀정이란 어떤 사실을 알아내기 위해 남몰래 엿보거나 살피는 행위, 혹은 사람을 일컫는다. 흔히 간첩, 첩자, 스파이, 제오열 따위로 부르는데 예전에는 ‘밀때꾼’이란 용어를 흔히 썼다. 비밀스런 염탐꾼이란 뜻이다.

한자말로는 ‘창귀’(?鬼)라고도 일컫는데 이는 범에게 물려죽은 사람이 범 아가리 앞에서 춤을 추며 먹이를 찾아준다는 옛 고전설화에서 비롯되었다.

이 밀정은 독립군 조직이나 단체로 파고들어 아주 중요한 직책을 맡은 중량급 인사들이 몰래 매수되고 밀정이 되기도 했다. 홍범도 장군의 후배나 직속부하 중에도 밀정들이 몰래 박혀있는 양상이었다. 배신자 엄인섭이 그 대표적 사례라 하겠다.

상해임시정부 요원들 중에도 밀정이 많았다. 그만큼 일제는 첩보활동에 집요했다. 독립군들이 자주 잠입하는 압록강, 두만강 일대에는 소년, 나뭇꾼, 마을 노파, 떠돌이 방물장수 중에도 일제에게 포섭된 밀때꾼이 많았다고 한다.

불쑥 남의 집에 들어가 가족들 동태를 염탐해서 헌병대에 보고하면 돈이나 양식표를 받았다. 이 밀정들 중 상당수가 훈장이나 포상을 받고 현재 국립현충원에 묻혀있다고 한다. 누가 어디까지 밀정활동을 했는지 뚜렷한 분간을 해내기도 어려운 실정이다.

밀정과 독립운동을 겸했던 자가 해방 조국에서 명예를 얻고 터무니 없는 부귀를 누린 사례도 적지 않다. 이런 자료들을 수집하며 밀정 연작시를 써보려는 계획을 갖고 수십 편의 작품을 실제로 썼으며 그중 일부를 모 계간지에 발표하기도 했다.

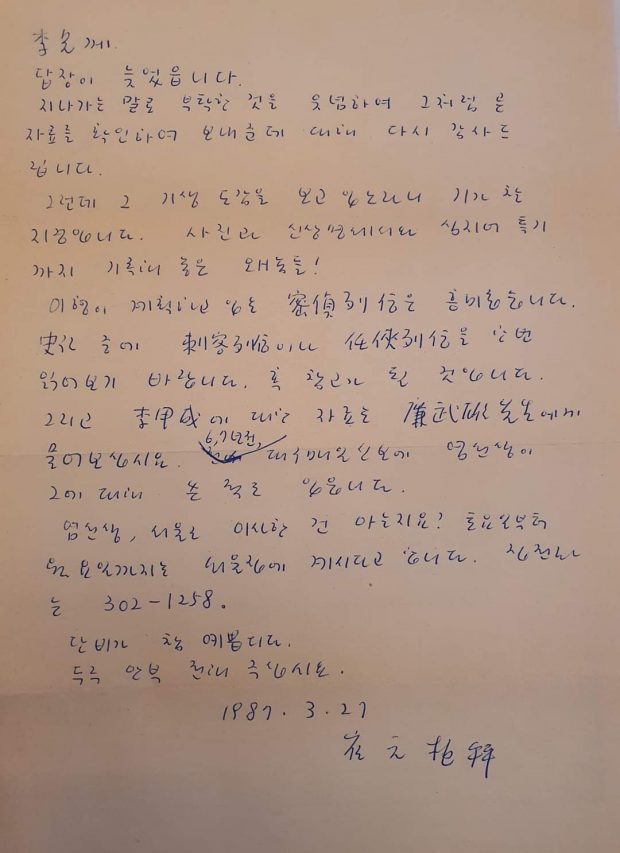

그 무렵 비평가 최원식이 이 활동을 격려하며 고무하는 편지를 보내왔다. 사마천의 사기에 나오는 ‘자객열전’, ‘협객열전’ 등도 도움이 되니 꼭 읽어보라는 권유도 해주었다.

최원식은 역사주의적 관점에 바탕하여 문학사를 재해석하고 평가하는 엄정한 비평가였다. <손자병법>의 용간(用間) 이야기를 보면 밀정의 역사는 오랜 세월을 펼쳐왔다.

그러나 한참 열심히 써가던 중에 돌연 의욕의 좌절과 무기력이 몰려왔다. 단순 사례고발의 나열로만 반복되었기 때문이다. 그러한 작업에 회의와 무의미가 느껴졌기 때문이다. 그렇게 쓰다 중단한 상태로 오늘에 이르렀다. 언젠가는 의욕을 재정비해서 다루고 싶은 중요한 분야임에 틀림없다.