“배우식 시인과 함께 홀랑 벗고 욕탕에 들어가고 싶다”

‘고백의 글’···”아, 아버지” 설악 조오현 큰스님을 보내며

[아시아엔=배우식 시인] 이제야 겨우 아버지라고 불러본다. 2013년 구월 어느 날이었다. 서초동 신성미소시티 주변에서 함께 점심식사를 마친 후 산책을 하는 중에 큰스님께서 갑자기 나의 손을 꼭 잡으시며 “이제 너는 내 아들이다”라고 말씀하셨다.

나는 얼떨결에 “네”라고 대답하고는 큰스님의 그 말씀을 얼른 마음속 연꽃잎으로 싸서 가슴 깊숙이 묻어두었다. 이 느닷없는 상황으로 대시인이시며 대선사이신 큰스님의 명예가 조금이라도 손상되어서는 안 된다고 생각했기 때문이다. 비밀의 문을 열고 고백처럼 글을 쓰는 이 순간에도 그 마음은 조금도 변함이 없다.

그럼에도 이 글을 굳이 쓰는 것은 2018년 5월 20일 큰스님과 마지막 작별할 때 큰스님께서 하신 분명한 말씀 때문이다. 그 마지막 이별의 순간에 나는 큰스님을 그러안고, 큰스님께서는 나를 껴안았다. 그때 큰스님께서는 나의 귀에 대고 “그동안 고마웠다. 아들아…”라고 조용히 말씀하셨다.

다시 한 번 크게 놀랐지만, 이 말씀은 지나간 6년간의 수많은 사연과 가없는 정, 그리고 자비와 소망 등 수많은 의미를 함축하고 있음을 이심전심으로 알았고, 나는 그동안 참아왔던 눈물을 터트리며 작은 목소리로 “아버지”라고 불렀다. 큰스님은 말없이 내 등을 쓰다듬어 주셨다.

<금강반야바라밀경>(金剛般若波羅蜜經) 제13 ‘여법수지분’(如法受持分)에 “불설바라반야밀 즉비바라반야밀 시명바라반야밀”(佛說般若波羅蜜 卽非般若波羅蜜 是名般若波羅蜜)이라는 구절이 있다. 나는 이 구절을 마음 속에 새기며 ’아들‘이라는 말에 얽매이지 않으려고 노력했다. 집착하거나 고정관념을 가진 ’아들‘이란 말은 ‘진짜 아들’이 아니고 다만 ‘이름뿐인 아들’이기 때문이다.

모든 것을 깨침으로써 해탈의 경지에 오르신 큰스님께서 이를 모를 리 없으셨지만 부정(父情)을 느끼기에 충분할 정도로 여러가지 면에서 따뜻하게 배려해주셨다. 나의 생활과 건강과 문학 등을 걱정해주시며 사랑을 흠뻑 쏟아 부어주셨다.

큰스님께서는 한 달에 3~5번씩 나를 불렀고, 그때마다 매번 10시간 이상을 함께 식사도 하고 정겨운 담소도 나눴다. 종종 큰스님의 제안으로 두 팔을 들은 채 한 발 들고 누가 오래 서 있는가를 겨루기도 하는 등 여러 가지 놀이 오락을 함께 하기도 했다. 때로는 여느 아버지처럼 목욕탕에 함께 가기를 원하기도 하셨지만 어쩐지 민망하고 부끄러워서 차마 함께 가지는 못했다.

“배우식 시인과 함께 홀랑 벗고 욕탕에 들어가고 싶다”

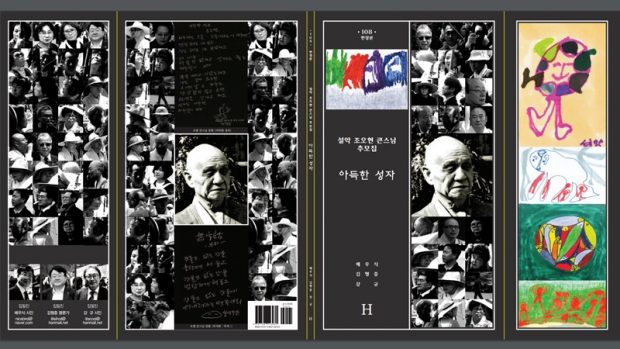

큰스님께서는 이 작은 바람(?)이 이루어지 않은 것이 서운하셨는지 2014년 초, 나의 시조집 <인삼반가사유상>을 발간한다는 소식을 전해 들으시고 자진해서 표4 추천사를 써주시겠다고 하셨다. 그 추천사에는 “배우식 시인과 함께 홀랑 벗고 욕탕에 들어가고 싶다”라고 적혀 있었다.

조금은 당황되고 두려웠지만 큰스님께서 써주신 그대로 시조집 뒷표지에 수록하였다. 이것을 보시고 큰스님께서는 매우 흡족해하셨다. 흔히 보는 보통의 아버지 모습이었다.

큰스님께서 나를 만나실 때는 몇 번 누군가를 소개해주실 때를 제외하고는 언제나 그 오랜 시간을 단둘이서만 만나셨다는 사실이다. 공적인 만남이 아니고 항상 사적인 만남이었기 때문이다. 구체적으로 말할 수는 없지만 큰스님께서 사적으로 민감하거나 어려운 일이 있을 때에는 적지 않은 부분을 내가 나서서 해결해드리곤 하였다.

큰스님 역시 나에게 무한의 다정함으로 어려운 일들을 풀어주시곤 하셨다. 그렇게 오랜 기간의 만남은 아니었지만 큰스님과 나눈 정과 대화는 햇빛 환한 하늘처럼 무한하다고 생각한다.

지금껏 큰스님과 나와의 관계는 물론 그동안 나누었던 대화의 내용을 그 누구에게 단 한 번도 말하지 않았다. 언젠가 큰스님께서 이런 나를 알아보시고 입이 만근이라며 뜨거운 신뢰를 보내시기도 하였다.

아무리 무심의 빈 마음으로 아버지가 아닌 큰스님으로 만나려고 노력했지만 어쩔 수 없이 인간적인 친밀감을 넘어 부자간의 정을 수시로 느낀 것은 숨길 수 없는 사실이다. 그때마다 죄를 짓는 것 같아 공심(空心)인 청정심을 지키려고 애쓴 것 또한 사실이다.

성적표를 보여드리는 아이처럼 떨리고 설렜다

내 마음 속에는 항상 큰스님에 대한 존경심이 자리 잡고 있다. 대선사로서 혹은 대시인으로서의 존경심은 물론 인간으로서의 존경심은 내 삶의 한 지표이기도 했다. 나는 이런 큰스님에 대한 존경심으로 학위논문을 쓰기 시작했고, 4년여의 노력으로 마침내 2018년 2월 <설악 조오현 선시조 연구>로 중앙대학교 대학원 문예창작학과에서 박사학위를 받았다.

이 논문을 큰스님에게 보여드릴 때는 마치 그동안의 성적표를 보여드리는 아이처럼 떨리고 설렜다. 자신의 선시조를 연구할 줄은 전혀 몰랐던 큰스님께서는 나의 논문을 받아들자 함박웃음을 터트리며 매우 기뻐하셨다.

부족한 논문임에도 과분할 정도로 칭찬을 해주신 큰스님께서는 오랫동안 칭찬을 아끼시지 않으셨다. 큰스님처럼 나도 매우 기뻤다. 큰스님께서는 한 달만 살려고 했는데 내 논문을 보시고는 한 10년은 더 살아야겠다고 햇살처럼 환하게 말씀하시기도 하셨다.

그러시던 큰스님께서 입적하시기 6일 전에 나를 불러 “너를 늦게 만난 것이 한이 된다. 조금만 더 일찍 만났더라면 얼마나 좋았을까”라고 하시며 ‘빈 몸’을 보여주시고는 얼마 후 느닷없이 다시는 돌아오지 못할 그 먼 길을 떠나셨다. 이 거짓말 같은 비보를 듣고 내가 받은 충격은 상상할 수 없을 만큼 커서 지금까지도 허공을 걷는 것만 같다.

큰스님께서는 많은 사람들에게 분별대상이 없는 평등불변의 무연자비를 베푸신 분으로서 이 시대의 가장 빛나는 부처님이라고 말할 수 있을 것이다. 그런 자비를 나에게도 베푸셨다.

지금 생각해보면 큰스님께서 내게 말씀하신 ‘아들’이라는 말은 무연자비의 대상 중에서 그래도 조금은 특별하고도 각별한 존재로 생각하신 나, 그 나를 상징하는 ‘내 이름’의 또 다른 표현이 아닐까라고 생각한다. 큰스님께서도 이와 같은 생각을 하셨으리라고 추측한다. 이 글을 읽는 여러분들도 이처럼 생각하시리라 믿는다.

이제는 말로는 다 할 수 없는 큰스님과의 바다처럼 넓고 깊은 정을 내 안에 보물처럼 간직한 채, 큰스님을 사사로움의 경계를 넘어 우리들의 성자님 혹은 대스승님으로 모시고자 한다. 생사까지도 초월하여 해탈의 경지를 보여주신 큰스님이 지금도 뼈아프도록 그립다.

지금 나는 한없이 흐르는 눈물을 씻어낸 두 손으로 큰스님께서 이룩하신 문학적 성취의 큰나무를 큰스님께서 떠나신 빈자리에 심는다. 그 큰 나무가 영원히 눈부시게 빛나날 수 있도록 가꾸는 것이 내게 주어진 최대의 사명이다. 이 사명을 위해 온 힘과 정성을 다할 것이다.

설악 큰스님, 편히 쉬십시오.

가장가까운사이라야 목욕탕에가자는데 큰스님도 배시인님도 참행복해보이십니다.

설악무산스님의 높은뜻 우리도 삶의지표가되어 살아가야하겠습니다.