[책산책] 안병훈 회고록 ‘그래도 나는 또 꿈을 꾼다’

[아시아엔=이상기 기자] 필자는 누가 회고록이나 자서전을 보내오면 빼놓지 않고 읽는 편이다. 몇가지 이유가 있다. 첫째, 이들 책에는 지은이의 삶이 비교적 솔직하게 응축돼 있으며 둘째, 그 안에서 내가 닮고 싶은 삶을 비교적 쉽게 찾을 수 있으며 셋째, 책 속에 등장하는 인물들에 대해서 살필 수 있는 기회가 되기 때문이다.

회고록(또는 자서전)이 저자의 자랑투성이라고 비판하는 이들도 종종 있다. 내게는 그건 문제가 되지 않는다. 설령 그것이 자랑으로만 채워졌다고 하더라도, 삶의 자취를 기록으로 남긴다는 것은 여간한 용기와 노력이 아니고선 애당초 불가능하기에 나는 연세 드신 분들께 자서선(회고록)을 쓰시라고 권하곤 한다.

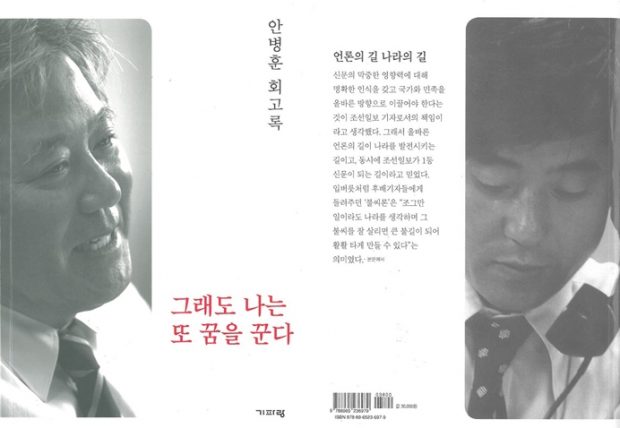

4월 중순 아시아엔 사무실로 한권의 책이 배달됐다. <그래도 나는 또 꿈을 꾼다>(기파랑, 2017년 4월7일 1판1쇄). ‘안병훈 회고록’이라고 부제가 달려있다.

대표이사 부사장을 끝으로 38년 7개월의 조선일보 삶을 마무리하고 도서출판 기파랑 대표와 통일과나눔재단 이사장을 맡고 있는 안병훈 선배가 보내온 것이다.

책갈피에 끼워진 카드엔 이렇게 적혀있다. “팔순을 맞이했다는 핑계 삼아 미흡한 제 삶의 기록을 세상에 내놓게 됐습니다. (중략) 여러 가지 일들이 있었습니다. 그리운 이들도 하나둘 떠나갑니다. 그러나 제 마음이 돌아가 기댈 많은 벗님이 남아 있습니다. 보고 또 볼 수 있다는 것의 소중함을 새삼 깨닫게 됩니다.(하략)”

안병훈은 자신의 여든 살 생애를 책머리를 시작으로 제1부 ‘기자의 길’(올챙이 견습에서 편집국장까지), 제2부 ‘언론의 길’(국가적 아젠다를 만들다), 제3부 ‘출판의 길’(책을 만들며 통일을 꿈꾼다) 등 3부 13장과 화보와 함께 ‘귀한 만남, 소중한 인연’이라고 제목 붙인 부록 그리고 15쪽에 이르는 ‘인명색인’ 등 모두 612쪽에 담았다.

저자 안병훈 가족은 三代 기자다. 아내(박정자)도 조선일보 기자 출신이다. 부친(안찬수)은 조선일보 편집부장으로 일했으며 한국전쟁때 납북됐다고 한다. 딸(안혜리)은 중앙일보에서 라이프스타일 데스크를 맡고 있다.

아들(안승환·삼성전자 부자)과 딸의 글을 보면 신문기자로 평생을 바친 ‘60점 아빠, 10점 남편, 100점 언론인’ 안병훈의 삶을 나름 정확히 엿볼 수 있을 것 같다.

“어느덧 40대 중반이 된 지금, 이제 고등학생이 되어 나와 노는 것을 그리 달가워하지 않는 딸아이와 조금이라도 시간을 함께 보내고자 하는 것은, 사건과 기사에 통째로 빼앗겨버린 아버지에 대한 보상심리가 아닌가 하는 생각도 가끔 든다. 하지만, 아버지가 부재했던 그 많은 시간들이 그 자체로 내게 가르침을 주는 풍요로운 훈육이었음을 새삼 깨닫는다.”(582~583쪽, 안승환)

“처음 경찰기자할 때 ‘캡’이었던 선배가 들려준 얘기가 생각납니다. 그 선배는 기자협회가 주는 상을 받으러 갔다가 당시 편집인협회장이던 아버지를 만났답니다. 그 선배 입장에선 아버지가 언론사 대선배님인 셈인데, ‘우리 딸 잘 부탁한다’며 거의 90도로 허리를 굽혀 인사를 하더랍니다.(중략) 아버지는 지금도 가끔씩 ‘난 한번도 너네 회사 윗사람들한테 너 부탁해본 적 없다’십니다. 하지만 전 압니다. 아버지는 이렇게 틈만 나면 제 중앙일보 선후배들이 도저히 거부할 수 없는 방식으로 저를 부탁하셨다는 걸요.”(593~594쪽, 딸이 조선일보 사우회보인 <조우회보> 2009.1.17자에 기고한 글)

이 책에 담긴 안병훈의 公的 삶에 대한 소개는 생략하려 한다. 직접 책을 읽으며 ‘나도 이런 식으로 회고록(자서선) 한번 써보면 어떨까’ 하는 생각을 몇분이라도 생긴다면 좋겠다. 그럴진대 지금 이 ‘책 산책’ 코너를 쓰는 나의 보람 또한 적지 않을 터이다.