[뭉크①인간조건의 탐구자] 두 가지 유산…폐결핵과 정신병

“뭉크의 작품 ‘절규’는 현대문명이 초래한 정신적 공황을 너무나 절실하게 표현한 우리 자화상이며 그래서 그를 우리 시대의 ‘모나리자’라고도 부른다. ‘절규’의 배경은 우리 마음속에 자리한 북구 하늘의 어둡고 칙칙함과 달리 강렬한 적·청·황색으로 비현실적 느낌을 준다. 노르웨이 오슬로의 홀멘콜렌 언덕에서 지난해 12월 7일 오후 3시 45분 석양의 불타는 하늘을 접하기 전까지는 그 색깔들이 뭉크의 상상의 산물인 줄만 알았다.” 최병효 주노르웨이 전 대사가 어느 매체에서 쓴 글이다. 노르웨이 출신의 뭉크(Edvard Munch, 1863-1944)는 현대미술사에 많은 영향을 끼친 표현주의의 거장이다. 지난 5월 22일 시작한 ‘에드바르 뭉크: 비욘드 더 스크림(Beyond the Scream)’ 전시회가 9월 19일(목) 예술의 전당 한가람미술관에서 막을 내린다. <아시아엔>은 최병효 전 대사의 글을 세 차례에 걸쳐 싣는다. <편집자>

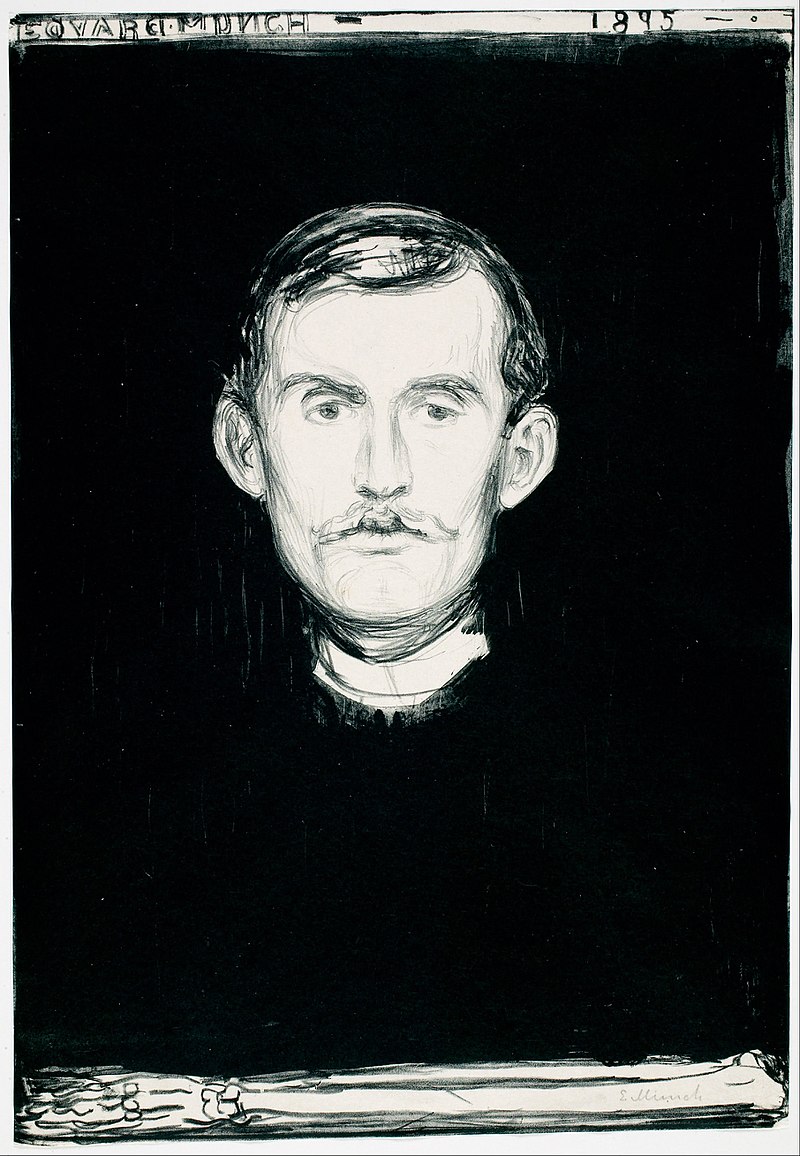

2014년에 이어 10년만에 한국을 다시 찾아온 노르웨이 미술가 뭉크 Edvard Munch(1863-1944) 의 작품들을 며칠 전 예술의 전당(한가람 미술관)에서 다시 마주하였다. 전에 오슬로에 근무할 때 노르웨이국립미술관, 시립 뭉크뮤지엄, 오슬로시청, 오슬로대학 등에서 그의 작품들을 자주 접하였고, 2014년 서울에서의 대규모 뭉크전도 관람하였기에 이번에는 큰 관심을 갖지 않았었다.

전에 보지 못했던 개인 소장품 등도 왔다지만, 10년전의 전시때보다 작품들의 중요도가 덜한 것이 아닌가 하는 느낌도 있어 관람을 생각하지 않았던 것이다. 그런데 한국에서의 네 달에 걸친 전시회(Edvard Munch, Beyond the Scream)가 마감될 날이 다가오자 생각이 바뀌게 되었다. 뭉크의 작품들은 거의 전부가 오슬로에 있고 세계 유수의 미술관들도 그의 작품을 거의 소장하지 못하고 있음에 생각이 미친 것이다. LA의 Paul Getty Museum에서도 그의 작품은 단 한 점만 볼 수 있었는데, 이제 다시 오슬로에 가기가 쉽지 않을 것 같기도 해서 오전 10시 개관 시간에 맞춰 아침 일찍 집을 나섰다.

폐막 일주일을 앞두고 이른 아침부터 제법 많은 관람객이 몰려들었다. 그러나 명절을 앞두고 여서인지 생각보다는 밀리지 않아 어느 정도 여유를 가지고 둘러볼 수 있어 다행이었다. 그의 주요 작품들이 그리 많아 보이지는 않았지만 유화와 판화, 드로잉 등 140여점이 이해하기 쉽도록 섹션별로 상세한 설명과 함께 체계적으로 전시되어 있어 작가의 작품세계를 이해하는데 별 부족함이 없어 보였다.

전시는 해외의 뭉크 전문가(Dr.Dieter Buchhart 오스트리아, Dr.Anna Karina Hofbauer 덴마크)에 의해 기획되었다. 나로서는 전시된 작품들의 분위기와 색조로 인해 즉각 익숙한 노르웨이의 풍광과 사회적 분위기에 빠져들었다. 2005년 떠나온 그 나라의 추억이 오버랩 되며, 아련한 추억 속에서 다시 순식간에 오슬로로 돌아간 느낌으로 관람장을 돌아다녔다. 마르셀 프루스트의 <잃어버린 시간을 찾아서>의 주인공이 마들렌madeleine 과자 향을 맡으면, 어머니와 함께 차를 마시며 그 과자를 먹던 어린 시절의 추억으로 즉시 돌아가는 것과 같은 느낌이었다.

이제는 되돌릴 수 없는 아름다운 옛 추억을 다시 생생하게 회상할 수 있다는 것은 분명 달콤하면서도 우수를 자아내는 일이다. 한편, 뭉크의 작품들은 고뇌에 가득 찬 인간의 조건과 인간 정신에 대한 타협하지 않는 진실을 추구했기에 단순한 미적 아름다움을 넘어서는 철학적 성찰을 요구하는 부담을 준다. 그래서 일반적인 전시회와는 관람 태도가 다를 수밖에 없다.

감성을 자극하는 풍경화나 인상파 작품들, 무언지 모를 추상화 또는 피카소, 달리, 샤갈 같이 별 부담 없이 조형적 즐거움을 주는 분위기가 아닌 것이다. 강렬하고 투명한 녹색과 남색, 적색에서 비롯되는 즉각적이고 신선함이 주는 시각적 즐거움이 없는 것은 아니지만, 암울하고 무거운 인간 삶의 조건에 대한 근원적 물음을 던지는지라, 시종 무거운 마음으로 작품들을 바라볼 수밖에 없었다.

19세기 후반에 태어나서 1, 2차 세계대전을 겪으며 81세인 1944년 별세한 뭉크는, 광신도이자 정신병적 성격의 가난한 군의관의 아들로 태어나 다섯살에 어머니를 폐결핵으로 여의고, 누나 소피Sophie도 그가 열 네 살에 같은 병으로 죽는 것을 목격하였다. 누이 동생은 정신병으로 평생 고생하였고 자신도 폐결핵과 정신병을 유산으로 물려받은 불운아라고 생각하였지만, 이 모든 것을 예술적으로 승화시켜 인류 미술사에 우뚝 서는 불멸의 작가로 성장하였으니 실로 인간승리의 상징이기도 하다.

그는 생전에 이미 유명해졌지만 작품들이 전체로서 어떤 일관성을 가진 것으로 보았기에 많이 판매하지 않았고, 죽을 때 1,100점의 그림과 4,500점의 드로잉, 18,000점의 판화 작품(prints) 등 자신이 가지고 있던 모든 소장품(총 제작품의 절반에 해당) 을 오슬로시에 기증하였다. 이는 당시 자신을 인간정신을 타락시키는 퇴폐작가로 규정하고, 독일의 미술관에서 그의 작품을 모두 퇴출시킨 바 있는 히틀러가 노르웨이를 점령한 상황에서의 두려움도 한 요인이었던 것으로 이해되고 있다.

오슬로시는 그의 작품을 전시할 Munch Museum 을 신축하여 1963년 개관하였으나, 2021년 10월 시내 중심부 바닷가 오페라하우스 옆에 새 건물을 지어 이전하였다. 그는 판화 판매나 초상화 주문 제작, 공공건물용 대형 그림과 벽화 등을 그려 생계를 유지하였다. 그의 삶은 그림을 종교 삼은 수도사 같았기에 큰 생활비가 드는 것도 아니었을 것 같다. 지금 개인들이나 해외에 소장되어 있는 작품들은 젊은 날 그가 살았던 파리(1889-92년, 1896-97년), 베를린(1892-95년), 피렌체와 로마(1899-1900년) 등지에서의 전시와 활동의 결과물이다.

뭉크는 일찍이 베를린 시절부터 자신의 작품 활동 방향을 ‘Frieze of Life'(인생의 액자; Frieze는 건물의 천정 아래 같은 곳에 그림과 조각으로 장식된 기다란 띠로서 파르테논신전 현관 천정 아래 장식된 조각품의 띠가 유명)라고 명명하고 죽음, 불안, 초조, 우울, 사랑, 질투, 이별, 외로움 등을 주제로 유화, 파스텔화, 수채화, 판화(석판,동판,목판 등)와 같은 다양한 형태의 많은 작품을 만들었다. 그의 작품 주제는 전형적인 모더니즘(modernism, 19-20세기 초중반의 예술사조)의 산물이지만 William Turner, Gustav Courbet, Van Gogh, Pablo Picasso, Georges Braque, Jean Fautier, Jean Dubuffet, Emil Schmacha, Jackson Pollack 등 다른 모더니스트들과는 다른 그만의 길을 걸었다. 이로써 그는 모더니즘의 다양화에 결정적인 기여를 한 작가로 평가받고 있다.

그는 자신만의 작품 세계를 개척한 현대의 가장 위대한 화가 중 하나였다. 그는 Emile Zola(1840-1902 프랑스 자연주의 작가, 언론인)에게서 영감을 받아 삶의 그늘진 측면과 인간의 노화 및 원초적 충동 등을 탐색해 온 노르웨이 작가들과 시각예술가들의 전통에 따라 인간정신에 대한 탐구에서 타협하지 않는 진실을 추구하였기에 문학예술가로 여겨지기도 한다. 그래서 그가 그림을 통해서 전달하고자 하는 인간 삶에 대한 이야기는 우리에게 보다 깊은 감동을 주는 것 같다.