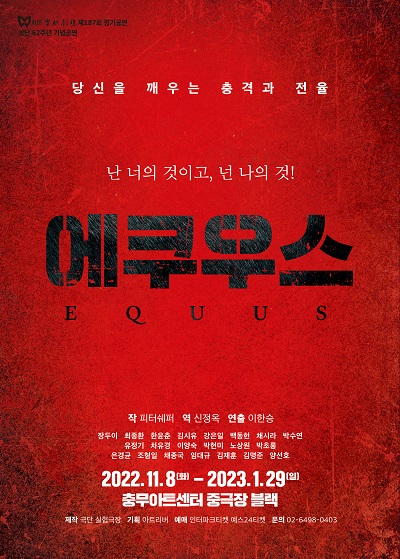

“나를 깨워준 충격과 전율”···실험극장 ‘에쿠우스’ 관람기

[아시아엔=길성선 독자] 2022년 연말 들뜸과 가벼운 두려움 속에서 서울 충무아트센터에서 공연하는 에쿠우스를 보러 갔다. 그 감동이 아직까지 깊게 남아있어, 공연은 이미 지난 1월 29일 모두 끝났지만, 용기 내어 후기를 쓰고 있다.

아주 오래 전 필자는 세상에 대한 분노와 살아남아야 하는 현실적 압력에 지쳐있던 때, 서울 운니동에서 연극 ‘에쿠우스’를 보았던 경험이 있다. 하지만, 온전히 이해하지는 못하였다.

다만 나를 대신해주는 듯한 알런의 행동에 카타르시스를 느끼며 박수를 보냈었다. 나를 자신들의 규격에 맞추어 집어넣으려고(아니 꾸겨 넣으려고) 했던 이들과 사회에 대해 제대로 저항도 못하고, 체념과 분노만을 지닌 채 사회적 규범이나 불문율에 스스로를 적응시키며, 원망과 미움을 삭히는 데에 온 에너지를 소비하면서 살아왔다.

“타고난 그 숙명의 굴레에 영원히 고삐가 묶여 있다는 것이 싫다는 것일까?”

이순의 나이에 마주한 연극 <에쿠우스>는 세상을 향해 외치는 사랑이 넘치는 작품이었다. 작가(피터 셰퍼)가 우리들에게 이야기해 주고 싶은 것은 ‘사랑’이었다. 직업에 대한 사랑, 자식에 대한 사랑, 부부의 사랑, 젊은 남녀의 사랑, 자신이 추앙하는 것에 대한 사랑…

그 어떤 사랑에 희열과 집착과, 권태와 체념과, 배반과 모순이 존재하지 않는 사랑이 있을까? 원만하지 못한 부부에게서 비정상적 사랑을 받았지만, 그들은 분명 아들을 사랑하고 있으며, 아들 역시 부모를 사랑하고 있다. 세상 많은 이들이 이론적이고 관념론적으로만 가족의 사랑을 이야기하고 있기에 이들 가족관계가 잘못되었다고 하겠지만, 현실적으로 많은 가족관계가 서로 다른 형태의 사랑을 주고 받고 있다. 이것이 현실이고 우리들 모습이다.

작가는 어른(아버지)의 행동에 대해 실망한 젊은이들의 말을 알런을 통해 하고 있다.

“아버지가 보통 때 하던 태도를 알아 둬, 내가 한 말. 넌 정신을 바로 잡아야 한다…. 더러운 놈! 늙은 사기꾼…. 더럽고 치사한 놈 같으니라고!”

이런 현실을 바꿀 수 있는 방법은 무엇일까? 전쟁뿐이라고 철학자는 말했다. 전쟁?

어느 시인은 혁명이라고도 했다. 왜 알런은 말의 눈을 찔러야 했을까? 그리고 자신의 눈마저도…. 바로 자신과의 전쟁이며, 세상과의 전쟁이다.

어쩌면 많은 이들은 말의 눈만 찌르겠지만 알런은 자신의 눈마저도 찔러 온전하고 완벽한 속죄를 통해 자유를 얻으려 했던 것은 아닐까?

“이런 바보같은 짓을 하려면 부모의 허가를 먼저 받아야 할 게 아냐?”

“멋있어, 아빠”

“빨리 내려. 지금 당장.”

“싫어…. 싫어!”

“당장 내리지 못해!”

자신이 선택해 처음 말에 올라탔던 아들의 자유의지를 허용하지 못하는 스트랑 부부의 모습은 정말 흔한 우리들 모습이다. 이중적 가치관을 가진 것조차 인지하지 못하고, 남에게서 잘못을 찾으면서도, 자신은 정상적인 인격체이며, 사랑하고 있는 주체자라고 생각하는 모습, 바로 우리들 모습이다. 원인은 언제나 타인에게 있고 결과적인 손해는 본인이 감당하고 있다는 논리.

작가는 시원스럽게 우리에게 한 방 먹인다.

“제 의견을 말할까요, 당신이야말로 바보천치 옳습니다.”

학습된 이중적 사랑의 논리에 스스로를 가두어 둘 때 가장 불행해지는 것은 본인 스스로라는 것을 알게 된다면, 우리는 어떤 사랑을 해야 할까?

과거에 얽매여있는 자신으로부터 탈출해야 하는 것은 아닐까?

스스로를 옭아매고 있는 무력감, 열등감으로부터 피 흘리더라도 탈출해야 하는 것은 아닐까? 내게 그 용기가 과연 있을까?

배우와 관객이 분리감 느끼지 않고 볼 수 있도록 섬세하면서도 극적인 연출을 해주신 실험극장 이한승 대표님, 그리고 배우가 몰입하여 연기하였을 때의 안정감이 주는 희열, 정확한 전달력이란 어떤 것인지를 확실하게 보여준 배우들에게 말로 표현할수 없는 고마움을 전하고 싶다.

혹시 깊숙이 머리 숙여 인사하던 노란 패딩의 관객이 바로 나였다.

한편 <에쿠우스>는 말 여섯 마리의 눈을 찌른 소년의 실화를 다룬 희곡으로 영화 아마데우스의 원작 희곡으로 유명한 극작가 피터 셰퍼의 1973년 작품이다.