의사시인 서홍관의 ‘어여쁜 꽃씨 하나’ 어떤 열매 맺을까?

[아시아엔=이동순 시인, 영남대 명예교수] 1989년 가을에 나는 동아일보 시 월평 ‘이달의 시’를 맡아서 몇 개월간 연재 중이었다. 무릇 월평이란 것이 으레 그렇듯 최근에 발표된 시작품과 시집들을 두루 더듬어 읽고 눈에 번쩍 띄는 시와 시인을 찾아내는 작업을 하는 것이다.

그런데 그런 작품을 찾기란 쉽지 않다. 비평의 방식은 대개 월평, 계간평, 연간총평 등으로 나뉘는데 좋은 시와 시인을 찾아내는 일은 예나제나 참으로 어렵고 힘든 일이다. 그만큼 시와 시인이 너무 함부로 양산되고 작품의 질적 수준도 그처럼 심하게 절하가 되며 인플레이션이 생긴다는 뜻인가?

나는 황금광시대에 금맥 찾아다니는 부랑자처럼 서점에서 잡지를 뒤지고 시집을 탐독했다. 어느 날 드디어 참한 시집 하나를 발견했다. 의과대를 졸업하고 의사시인이 된 청년 서홍관의 첫 시집을 읽고 그 진지함, 그 겸손함, 그 알찬 미적 감각, 그 사상적 건강성 등에 즉시 반하고 빠져들게 되었다. 멋진 월평의 소재를 드디어 찾아낸 것이다.

무릇 비평의 기본책무는 꾸중과 비판과 냉소와 통매(痛罵)에 있지 않고 격려와 칭찬과 생기의 고취, 용기의 부추김에 있다고 여긴다. 지금도 이런 관점에는 변함이 없다.

작고한 어느 유명 비평가의 경우 그의 평필(評筆)이 과도한 냉소, 비판, 매도, 빈정거림으로 온통 가득하다. 나도 그에게 마음의 상처를 크게 받은 적이 있다. 그후 나는 서가에서 그의 책을 추방시켰다. 상당수 비평가들은 비평에 임할 때 자칫 오만하고 우쭐거리며 방자해지기가 쉽다. 이는 본연의 책무와 기본을 벗어난 모습이다.

아무튼 내가 찾아낸 시인은 청년 의사시인 서홍관, 그의 첫 시집 <어여쁜 꽃씨 하나>(창비시선). 읽으면 읽을수록 그 신선한 매력에 빠져들었다. 그리곤 세월이 32년이나 흘렀다.

나는 지금까지 서홍관 시인을 두 번 정도 만났으리라. 첫 번째는 89년 봄으로 기억된다. 부여 신동엽 시인 생가를 방문하던 때였다. 두 번째는 그로부터 성큼 세월이 흘러 지난 봄 순창 섬진강가의 김용택 시인 댁을 전주에서 만나 함께 동행했다.

두 차례 모두 잠깐 동안의 대면이다. 그런데도 전혀 낯설지 않고 마치 오래된 지기처럼 정겹고 흐뭇했다. 서홍관 시인은 현재 국립암센터 원장이 되었다.

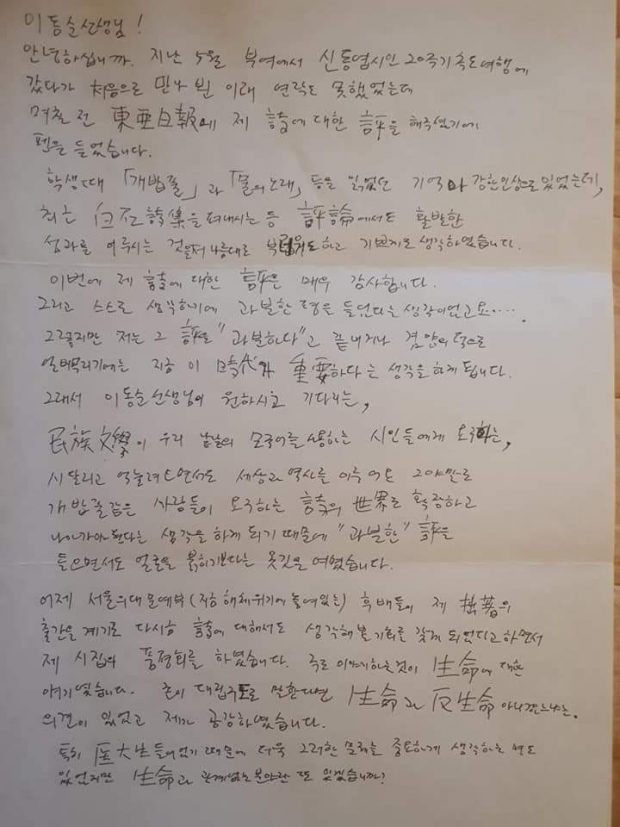

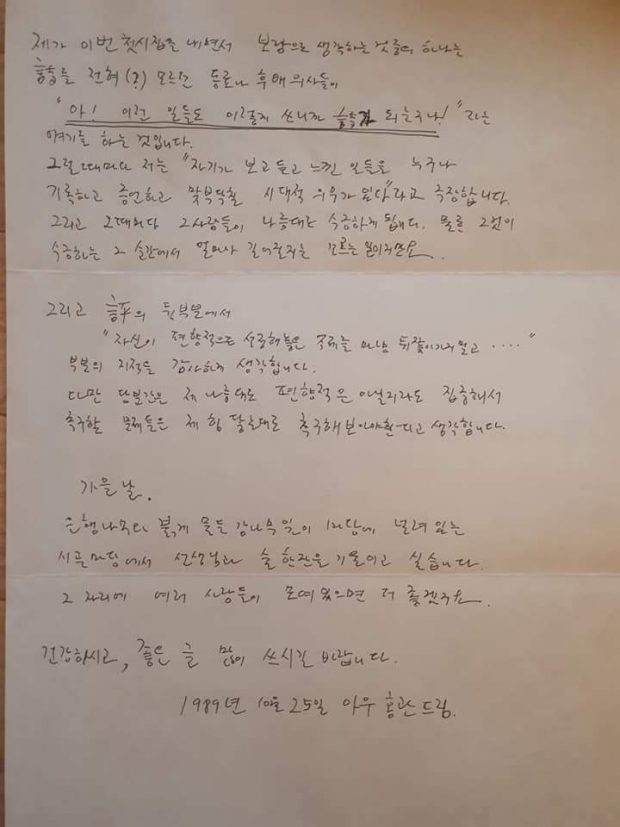

전국에는 훌륭한 의사시인이 몇 되지 않는데 그 중에 한 분이 서홍관이다. 당시 등단 초기의 청년시인은 내 월평을 읽고 그 기쁨의 소감을 편지로 보내왔다.

거기엔 시 창작에 임하는 자신의 자세와 가치관 등을 매우 자세히 정성스럽게 적었다. 지금 읽어도 사뭇 감동적이고 흐뭇하다. 의료계의 다양한 사례와 현장을 직접 전면에서 몸소 겪어온 의사시인으로 이제 그의 다음 시집은 어떤 경지를 담고 있을지 벌써부터 설레고 기대가 된다.