[언론나그네 43년 안병준⑫] “내가 잘난 게 뭐 있다고 그들을 비판했을까”

[아시아엔=안병준 한국기자협회 전 회장, <서울신문> 정치부장, <내일신문> 편집국장 등 역임] 43년에 걸친 언론인 여정에 여한은 없다. 소위 ‘지게꾼부터 대통령까지’인 취재원들과의 인연을 소중히 여기고, 그들에게 감사한 마음을 간직하려 한다.

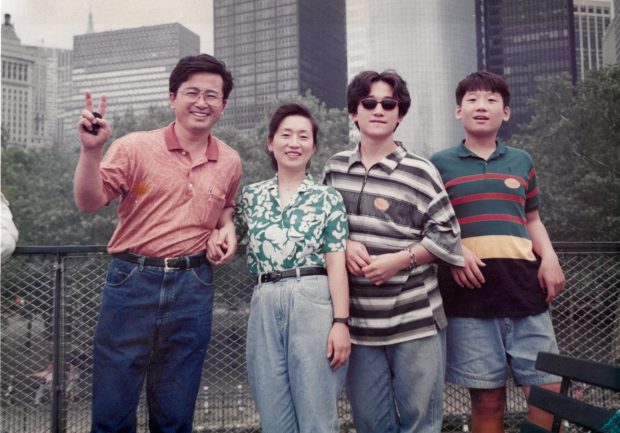

묵묵히 나를 내조해준 집사람과 정일·광일 두 아들에게도 감사인사를 전한다. 대부분 기자가 그러했듯 나 또한 ‘가정 포기범’이었으니까. 특히 단칸 월세방으로 둥지를 튼 운명같은 불광동 한 동네의 최광일·이기백(李基伯) 두 선배는 나의 영원한 멘토다. 정치부와 사회부를 오간 두 분은 나에게 선배였으며, 집안 형님 같은 존재였다. 고비 고비마다 나를 이끌고 때론 서슴없는 질타도 해주셨다. 선후배를 떠나 지금도 가족들과도 자주 어울리는 형제들이다.

다른 한편으로는, 사회와 역사에 대한 비판의식이 생명인지라 수많은 분이 기자인 내게 좋지 않은 감정을 품고 있을 것이다. 내가 잘난 게 뭐 있어 그들을 비판했을까? 그래서 “기자 경력의 사람은 천당에는 못 간다”는 말도 생겼으리라. 감사의 마음과 함께 나에 대한 그들의 비판도 모두 겸허하게 받아들인다.

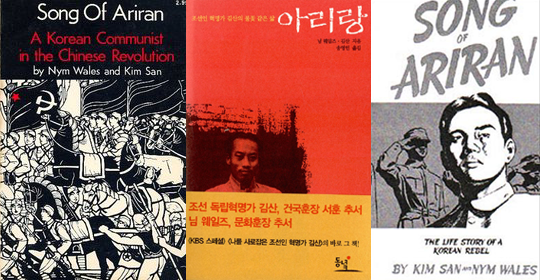

학창 시절 님 웨일스(기자, 에드거 스노의 부인)의 <아리랑>(원제 Song of Ariran)을 읽으며 주인공 김산의 혁명가 생애에 감동받은 바 있다. 비록 김산과는 다른 길이겠지만, ‘세 줄의 글로 혁명을 이룰 수 있다’는 신념이 넘칠 때였다. 그러나 나 역시 엄청난 현실의 벽을 깨부수지 못한 한낱 나약한 청년에 불과했다.

또 나는 독일 작가 헤르만 헤세의 소설 <나르찌스와 골드문트>(지성과 사랑)에서의 골드문트처럼 정착과 안정을 거부하고 끝없이 방랑했다. 탕아의 영혼은 흘러가는 구름같은 것이었다.

정약용의 <목민심서>에 “고을 안에는 필시 문사(文士)로 일컫는 이들이 있어 과시(科試), 과부(科賦)를 잘하는 것으로 수령과 교분을 맺고 그것을 인연 삼아 농간을 부리는 경우가 있으니 이들을 끌어들여 만나서는 안 된다”고 목민관들에게 경고한 글이 있다. 나 비록 목민관이 아닌 기자였으나, 자성하는 부분이기도 하다.

그리고 나는 마지막으로 불효자식임을 고백한다. 의료인의 길을 접은 ‘못난 장남’ 때문에 아버지께서 59세에 일찍 돌아가셨기 때문이다. 언론의 길로 방향을 튼 자식 때문에 속앓이가 크셨다. 1983년 12월 23일 돌아가신 이후 지금까지도 마음속으로만 사죄를 드리고 있다.(끝)