[북리뷰] 당신이 언론 지망생이라면···’글 그래도 쓴다’

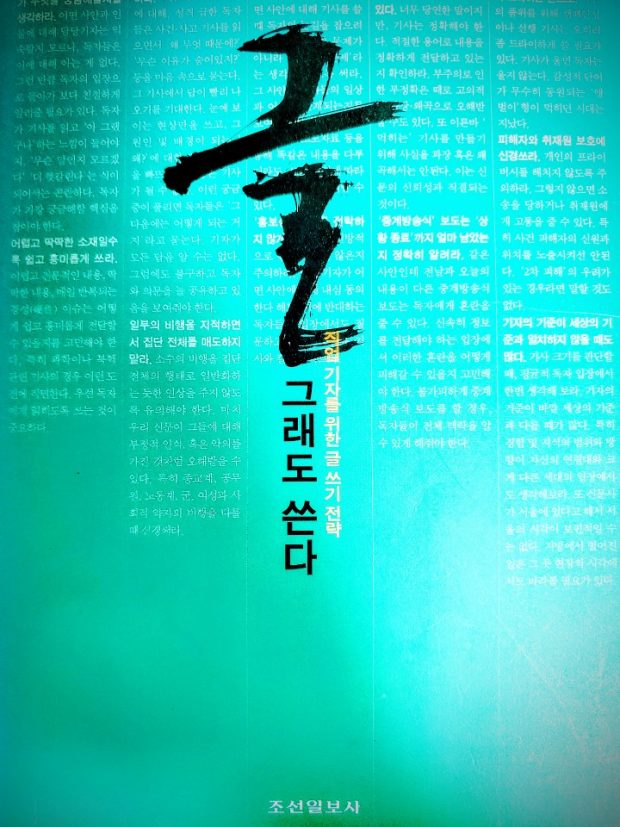

[아시아엔=송재걸 기자] <글 그래도 쓴다> (아침나라, 최보식 편저, 조선일보사 2005년)는 글 쓰는 이로서 필요한 덕목을 담고있다. 대중이 필요로 하고 요구하는 소식을 전하는 예언자적 삶을 사는 기자로서 이 책을 인상 깊게 읽은 이유이다.

해당 책은 기자들의 애환과 고민, 그에 대한 해법을 보여 준다. 특히 경제부 기자들이 전문용어를 동원하지 않고도 현 경제상황을 대중에게 쉽게 이해시키는 대목에서 선배 기자들의 지혜를 엿볼 수 있었다.

각종 미디어에서 현란한 표현이 가미된 기사가 대중을 계도하는 모습을 자주 목격할 수 있다. 그러나 글을 화려하게 꾸미는 데에 치중할수록 그것이 대중들에게 꼭 필요한 사실인지를 망각하게 되는 경우가 잦다. 본질을 망각한 글은 쉽게 사라진다.

리드는 기사의 내용을 단문으로도 보여 줄 수 있어야 하기에 고민이 필요하다. 그러나 힘을 많이 준 문장을 쓰는 게 늘 최선은 아니다. 간결하되 직관적인 첫 문장이 전달될 때 에너지가 더 크게 발산될 수 있다. 좋은 글이란 늘어지는 글이 아닌, 쓰는 이와 읽는 이가 함께 호흡하는 글이다.

책의 저자는 특종은 땀과 피를 쏟는 현장에서 탄생한다고 말한다. 준비된 취재와 열정적인 도전정신을 겸비할 때 비로소 특별함이 발생한다. 인터뷰도 비슷하다. 기계적으로 반복되는 공부와 질문은 상투적인 스토리를 만든다. 대상과 사건을 다각도로 분석하는 통찰력을 통해 기사에 풍미를 더해야 한다.

팩트체크 역시 중요하다. 단 한 문장이라도 사실인지 아닌지에 대한 충분한 조사가 필요하다. 사전에 이런 대비를 해놓으면 에러가 났을 때도 빠른 대처가 가능하다. 이목을 끌기 위한 자극적이기만 한 글은 기자 스스로의 가치를 하락시키는 행위이다. 저자는 취재원과의 정확하고 선명한 소통을 강조한다.

외국매체의 기사를 탐독하며 사고의 폭을 넓히라는 것도 중요한 조언이었다. 외국매체의 르포 기사는 현장을 영상처럼 떠올릴 수 있게 한다는 특징이 있다. 르포 기사는 현장감이 생명임에도 2000년대 초반까지의 한국 언론에서는 스트레이트성 표현이 묻어 있는 현상을 발견할 수 있었다. 틀에 박힌 사고나 육하원칙에만 의존하면 새로운 글이 탄생하지 않는다. 기자만의 스토리텔링을 통해 대중과 독자를 끌어당기는 것이 중요하다.

어휘력과 논리력을 기르고 싶다면 선망하는 기자의 글을 필사하라는 저자의 추천은 특히 인상 깊었다. 필사를 반복적으로 진행하면 적재적소에 유용한 표현들을 녹여낼 수 있다. 필사란 단순히 남의 글을 베껴서 쓰는 것이 아닌, 다시 나의 것으로 재창조해야 하는 고뇌를 수반한다. 이런 노력이 있을 때 더욱 높은 수준의 작문 구사가 가능해질 것이다.

가장 중요한 메시지는 ‘대중의 입장에서 생각하라’였다. 대중이 궁금해 하는 것들을 연구하고 취재하는 것이 기자의 역할이다. 주어진 상황에 굴복하지 않고 진취적으로 나아가는 자세와 세계에 대한 호기심, 번뜩이는 열정으로부터 시작하는 것이 기자를 기자답게 만들어 줄 수 있는 가장 기본적인 요소일 것이다.