“네팔 옴레스토랑은 도심 속 히말라야 복합문화공간”

코로나19로 하늘길이 막혔지만, 올초까지만 해도 네팔은 한국인이 가장 가고 싶어하는 나라 가운데 하나다. 불교성지와 히말라야를 품고 있는 네팔은 산악인뿐 아니라 일반 관광객들도 흔히 찾곤 했다. 또 네팔 사람들도 한국에 수만명이 거주하며 양국은 어느 때보다 활발한 교류를 해왔다. <아시아엔>은 한-네팔 교류 초기부터 양국간 다리 역할을 해온 시토울라 옴레스토랑 대표를 만났다. 인터뷰는 작년 초 처음 진행돼 <매거진N>에 보도됐으며, 최근 추가취재로 몇 대목을 추가했다. <편집자>

“네팔 한인타운서 한국친구들과 삼겹살 먹는 게 오랜 꿈”

-본인 소개를 부탁한다.

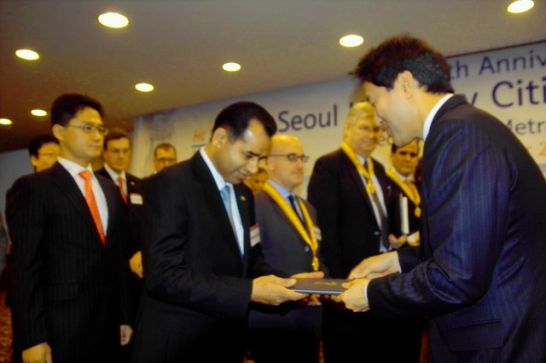

“아들 하나, 딸 하나 아빠다. 2009년 대한민국 명예시민권을 받았다. 네팔인으로는 처음이며, 서남아시아 출신으로는 4번째다. 2002년 한국정부로부터 귀화요청을 받았다. 하지만 태어나 자란 네팔을 배신하는 것만 같아 그럴 수 없었다. 한국은 외국인 신분으로 살아가기에 너무 제약이 많아 힘들다. 그렇지만 끝내 네팔인으로 남기로 했다. 한국은 귀화하기는 쉽지만 영주권을 따기는 어려운 국가다. 한국에 25년 넘게 살았지만 아직도 영주권 신청자격이 되지 않는다.”

-한국에 어떻게 오게 됐나?

“네팔이 민주화가 된 후 많은 젊은이들이 해외로 공부하려고 나갔다. 나 또한 친구 몇 명과 함께 네팔을 떠났다. 처음으로 간 나라는 홍콩이다. 88올림픽을 계기로 한국이란 나라를 처음 알고 된 이후 얘기다. 나를 흥분시킨 것은 한국전쟁으로 모든 것이 파괴된 나라가 매우 빠르게 성장하는 모습이었습니다. ‘이곳에 가면 무엇인가 배울 수 있겠구나’라고 생각해 한국에 오게 되었다.”

-그전에는 왜 해외로 나갈 생각을 안했나?

“공부를 끝내지도 않았고 (대학 다니며) 데모하느라 정신이 없었다. 언어 장벽도 문제였지만 무엇보다 나를 외국유학시킬 만큼 가정형편이 안 됐다.”

-한국에는 어떤 일을 하러 온 것인가?

“들어와서 생활해보니 여기서 무엇인가를 해낼 수 있을 것 같다는 느낌을 받았다. 독학으로 한국어도 배우며 단순히 돈 버는 것이 아니라 네팔인으로서 무엇을 할 수 있을까 곰곰히 생각했다. 서툰 한국말로 여러 사람과 대화를 해보니 한국 시장의 주류는 의류산업인 것을 알게 되었다. 이를 네팔에 적용하면 많은 일자리를 창출할 수 있고, 수출해 큰돈을 벌 수 있을 것이라 생각했다.”

-그래서 돈은 좀 되셨나?

“그때는 네팔에 자체 브랜드가 없었다. 나는 한국에 온 첫해인 1992년부터 4년 정도 돈을 벌었다. 보통 다른 외국인들은 돈을 모은 뒤 고국으로 돌아가 집을 사거나 사업을 한다. 그런데 나는 그 돈으로 한국에 남아 이후 4년 동안 패션디자인을 공부니다. 공부를 끝내니 ‘라사라’ 회사에서 네팔 지사를 만들어 운영할 수 있는 기회를 주겠다고 하더라. 그렇게 8년의 한국생활을 끝으로 네팔로 다시 돌아갔다.”

–네팔로 돌아갔다는 얘기인가?

“그렇다. 네팔에서 새로운 의류 브랜드를 출시하기 위해 귀국했다. 하지만 2000년까지만 해도 네팔에는 의류산업에 전문지식이 있는 사람이 없었다. 또 당시 네팔은 심한 내전을 겪고 있었다. 1달 정도 시장조사를 해보니 네팔에서 의류산업은 안 되겠다는 생각이 들더라. 네팔에 투자하기로 했던 계획은 남미로 넘어가게 됐다. 그렇게 모든 것 다 날리고 다시 한국으로 돌아왔다. 그때 새로 시작한 것이 관광업이다.”

-관광업은 어땠나?

“가슴 아픈 이야기다. 배경부터 말씀 드리겠다. 1999년까지 네팔을 찾는 한국인 통계가 연간 1900명으로 매우 적었다. SNS, 인터넷, 정보통신이 발달 안 된 현실에서 네팔을 홍보하기란 매우 힘든 일이었다. 2000년 여행사를 만들어 홍보를 시작했는데 한국인은 네팔을 아는 사람이 거의 없었다. 반면 히말라야는 많이 알고 있더라. 한국엔 산악인이 많고, 그들의 꿈은 히말라야였던 거다.”

-관광 홍보 전략이 수정됐다는 얘기같다.

“한국사람들에게 ‘히말라야의 나라 네팔에 놀러오세요’라고 하면 대부분 ‘히말라야에 가면 위험하지 않나? 산 타다가 죽는 사람이 많지 않냐?’는 물음이 돌아왔다. 여기서 그들에게 말해주고 싶은 게 등반과 트레킹은 다르다는 것이었다. 등반은 정상을 목표로 산을 오르는 것이고 트레킹은 산을 오르며 자연도 보고 경치도 보는 형태다. 이런 차이점을 한국인에게 알려주고 싶어 고민을 많이 했다. 2002년 네팔 문화관광부 장관이 홍보행사에 참여하기 위해 한국에 왔다. 나는 그분을 만나 네팔의 부족한 국가홍보에 대해 호소했다. 장관은 대뜸 나에게 ‘네팔 홍보를 직접해보면 어떻겠냐’고 말했다. 그렇게 해서 네팔 관광청 한국사무소가 세워지고 초대 소장을 맡게 됐다.”

-일이 많아졌을 것 같다.

“그 뒤 다양한 사람을 만나기 시작했는데 특히 문화·예술을 하는 사람들을 주로 만났다. 박범신 작가도 그 중 한 분이다. 그들은 내게 늘 ‘네팔에 대해 진솔하게 이야기할 공간이 없다’고 했다.

–네팔음식을 파는 레스토랑을 한 계기가 바로 그것인가? “당시만 해도 제대로 된 네팔 음식점이 없었다. 마침 인도 음식점이 조금씩 생기기 시작해 방법을 찾기 시작했다. 막상 그곳에 들어가 보니 인테리어와 음악은 한국식, 음식은 인도나 네팔음식이었다. 맛은 물론 분위기의 통일성과 전통성이 매우 부족했던 거다. 이때 ‘그럼 내가 모든 것을 네팔식으로 갖춘 레스토랑을 하나 열어보면 어떨까?’라는 생각을 하게 됐다. 그렇게 2009년 문화가 살아있는 종로구 삼청동에 ‘옴’ 1호점을 세우게 됐다.”

-통일성과 전통성을 강조했는데 인테리어나 음악 등은 어떻게 해결했나?

“사람들이 네팔 가기 전에 우리 식당에 먼저 와서 미리 경험해보고 어떤 느낌인지 알 수 있도록 모든 것을 거기에 맞췄다. 나는 그들에게 네팔 가서 필요한 것을 직접 추천해준다. 나는 네팔 전통을 살리고 싶었고, 한국인들에게 네팔의 전통이 고스란히 담겨 있는 진짜 네팔문화를 체험시켜주고 싶었다. 우리 옴레스토랑을 가보면 알겠지만 전부 네팔 고유의 것들만 사용한다. 네팔에 온듯한 느낌이 들도록 꾸민 것이다. 식당 인테리어를 위해 20톤 넘는 가구, 벽돌 등 원재료를 네팔에서 가져왔다. 나무조각이나 장식품 등도 네팔에서 가져왔다. 옴은 단순한 음식점, 밥집이 아니라 네팔의 향기를 느끼게 해주는 곳이다. 사람들이 네팔에 가기 전 미리 현지를 경험해보고 어떤 느낌인지 알 수 있도록 도와주는 곳이라고 이해해주기 바란다.”

-현재 네팔·인도 레스토랑을 몇개나 열고 있는지?

“한국에 있는 외국음식점 중에는 그 나라 고유문화를 담은 음식점이 거의 없다. 또 규모도 작다. 최근 IT의 메카 판교에 2019년 6월 오픈했다.”

–네팔 관광청 한국사무소 소장으로서 한마디 해달라.

“네팔에서 임명해 현재 ‘네팔관광청 한국사무소’ 소장을 맡고 있다. 하지만 그 뿐이다. 보통 다른 국가의 관광청은 국가예산으로 운영되지만 네팔관광청은 일체 정부 지원이 없다. 발생하는 모든 비용은 스스로 충당해야 한다. 왜냐하면 네팔에는 아직 해외 관광청 지사가 없다. 가난한 나라살림 때문에 그렇다. 하지만 누군가는 맡아야 하는 일이기에 내가 기꺼이 맡아서 하고 있는 거다.”

-어떤 소원을 갖고 계신가?

“내 마지막 소원은 나의 조국 네팔에 한인타운을 만들어 한국인들이 좋아하는 삼겹살을 한국인들과 구워먹다 죽음을 맞이하는 거다.”