고전을 읽기 위한 기초 다지기

[아시아엔=박상설 <아시아엔> ‘사람과 자연’ 전문기자, 캠프나비 대표] 가을이다! 요동치며 도망치는 계곡 물소리… 강원도 홍천 샘골에서 놀다보니 여름이 다 갔다. 생명의 항상성은 이렇다. 숲에서 보낸 想念을 초록 잎에 쌓아 흙냄새 풍기는 신고전(新古典) 클래식을 띄운다.

필자는 평생을 통해 자연과 함께 살아온 생생한 현장에 뛰어들어 몸으로 증거하는 클래식을 들려줄 것이다. 古典을 읽되 땀과 피투성이로 얼룩져 극한상황과 마주친 삶을 노래한다.

매사 끝이 좋아야 한다. 인생 후반부를 잘 살아내지 못하면, 젊은 시절의 융성은 오히려 부끄러움이 된다.

세상에 굴러다니는 만 갈래 수상쩍은 인연들이 잇닿아 나를 어디론가 끌고 다녔다. 끌려오며 이리저리 고랑을 따라 늙은 미꾸라지 곡예는 기어이 가장 낮은 곳에서 풍경을 훔쳐본다. 운명이란 이런 거구나. 하찮은 것들에 둘려싸여 왔다.

멀리 가까이 허공에 뿌리는 산새소리가 숲을 깨운다. 내리쏟는 햇볕 아래서 호미질 한다. 계곡 물소리 기진한 몸에 힘을 돋우어 준다. 아낌없이 주는 숲 그늘에서 낮잠 즐기며 노는 허술함이 좋다. 이렇게 흐르다 보니 아흔한 살까지 왔다.

100세를 사는 시대라 하지만 진짜 주어진 시간은 30년뿐이다. 그 30년은 60세부터 90세이다. 90세를 채우지 못하는 사람은 삶을 압축하여 따라잡을 일이다. 태어나서부터 60세까지는 참다운 자신의 삶이 아니라 생활전선에 나뒹굴어 오랜 시간을 견뎌야한다.

철부지를 거쳐 청소년과 청년까지의 지긋지긋한 공부하는 기간이다. 이어 직장을 구하느라 사경을 헤매다 결혼한다. 결혼 후 60세까지는 생계와 가족부양 그리고 자녀교육 뒷바라지에 헌신하며 고통을 이어간다.

직장에서 온갖 고생을 겪으며 고뇌를 삭혀야한다. 그래 진짜의 삶은 60세 이후의 30년이며 90세를 넘기면 건강 면에서 지탱하기 어려운 한계에 이른다. 이게 ‘필자의 一生’이다.

모두가 바라는 잘 산다는 것은 무엇인가. 꿈을 가져야한다는 것을 아는 사람은 많다. 꿈을 가져야 하는 것과 꿈을 갖고 행동으로 옮기는 것과는 서로 상관없는 별개의 문제다. 마찬가지로 죽음은 이미 확정된 우주의 진리인데 죽음을 안다고 하면서 혐오하거나 거부하는 것이 삶의 이유가 되어서는 안 된다.

혼미 속에서도 확실한 다섯 가지가 있다.

첫째는 사람은 누구나 죽는다. 둘째는 언제 죽을지 모른다. 셋째는 빈손으로 간다. 넷째는 죽음에는 순서가 없다. 다섯째는 혼자 죽는다.

또한 어디서 죽을지 모른다. 어떻게 죽을지도 모른다. 이처럼 이미 결정된 만고부동의 확실한 사실에 대하여는 무관심하다. 인류는 수만년 살아오면서 확실하지도 않은 살아가는 문제에 대하여 숱한 관심과 공력을 기울여왔다. 인간의 역사는 병들지 않고 죽지 않으려고 그리고 펀하게 살려는 유전자구조를 추구해 왔다. 헛수고일 뿐인데도 말이다.

금년 여름의 용광로 더위는 지구온난화를 초래한 엔트로피 증가가 주범이다. 대자연을 예찬하며 문명사회에 통렬한 비판으로 오지에서 자연과 함께 살아온 ‘소로우’ ‘헬렌과 스코트 니어링’ ‘에머슨’ ‘박경리’ 등의 흙과 함께한 소박하고 조화로운 경건한 삶을 본받는다.

우리는 무엇을 두려워하는가? 돈을 잃은 것은 적은 것을 잃은 것이고, 명예를 실추당한 것은 많은 것을 잃은 것이다. 건강을 잃은 것은 모든 것을 잃은 것이다. 이중에서 건강이 제일 중요하기 때문에 늘 자연을 찾아 몸과 마음의 건강을 다져야한다.

걱정만 하는 사람과 게으른 사람의 공통점은 행동으로 실천에 옮기지 않는다는 점이다. 잘 살아야 하겠다고 생각하는 사람은 많지만 실제 잘 사는 사람은 적다. 잘 사는 기준이 무엇인가가 중요하다. 삶의 방식은 사람의 수만큼이나 천차만별이고 욕구를 무엇으로 채우느냐에 따라 운명이 바뀐다. 생활 형편은 어렵더라도 정신세계를 가꾸는 사람이 있는가 하면 그 반대로 돈과 물질에만 집착하는 사람으로 구분된다.

결국 욕망의 내용과 수준이 행복의 조건이 된다. 양극화를 말하지만 재물이나 권세의 욕망을 줄이면 인간불평등의 갈등은 결국 각자의 철학 문제로 귀납된다.

가장 진리에 가깝고 독자적이고 유연하며 막강한 엔트로피적 세계관으로 살 일이다. 결핍이 나를 다스리는 채찍이고 채근이다. 시간은 화살이다. 인생은 不可逆이며 돌이킬 수 없는 숙명에 갇혀 산다.

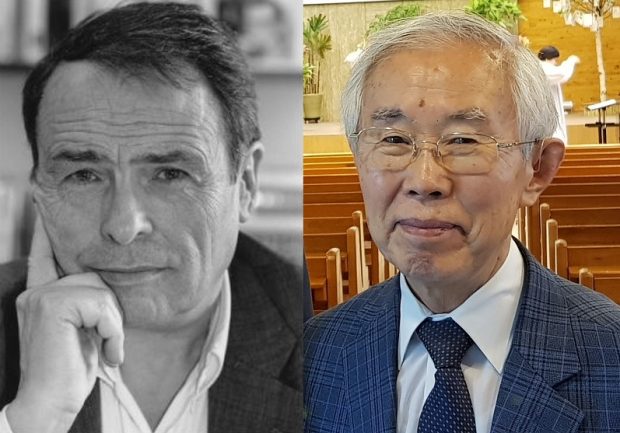

여기서 잠시 되돌아볼 사회형상을 인용한다. 불란서의 사회학자 피에르 부르디외는 지배계급의 문화적 권력양상과 모순사회의 병리현상을 적극적으로 고발하며 사르트르 교수와 상아탑을 박차고나와 거리에서 사회운동을 폈다. 특히 부르디외는 사회적 약자와 문화적 그늘에서 가치관을 잃고 고뇌하는 시민에게 큰 용기를 주었다.

그는 이렇게 말했다. “인간은 고상한 취향을 반드시 가져야 하며 그 취향이 삶의 전부를 지배한다. 그 취향은 자연이다.”

동행하여 아름다운 취향

계속되는 그의 말이다. “개인의 행동이 주관적 의지를 통해서 실현되는 것은 사실이지만 여기에는 과거로부터 길들여진 사회적 관행이 영향을 준다. 개인행동이 엄격한 합리성과 계산을 근거로 행해지기보다는 일정한 기억과 습관 그리고 사회적 전통의 영향을 받는다. 따라서 상부구조의 계층으로 진입하려면 그에 맞는 습관생활을 하여야 하는데 습관은 여간해서 고쳐지지 않는다. 습관을 고치려면 바로 본인만이 제일 좋아하는 취향에 몰입하여야한다. 취향(Habitus)은 취미보다는 상위개념의 인문학을 바탕으로 하는 고상한 풍류의 향기 짙은 자연과 같이하는 생활이다.”

손봉호 교수 저서 <고통받는 인간>의 한 대목으로 필자의 글을 맺는다.

“‘우리의 연수가 70이요, 건강하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요, 신속히 가니 우리가 날아가나이다’라고 <구약성경> 시편은 노래했다. 가장 좋은 것은 태어나지 않은 것이고 다음으로 좋은 것은 가능한 한 빨리 죽는 것이라고 소포클레스가 말했다. 세네카는 ‘인간의 삶이란 죽기 위하여 태어난 선물, 그것이 가진 가장 아름다운 것이란 다행히도 그것이 그렇게 길지 않다는 것’이라고 말했다. 인간이란 욕망을 충족시키지 못해서 생기는 불만과 그것이 충족되었을 때 엄습해 오는 권태 사이의 시계추처럼 왔다갔다 한다고 비관주의 철학자 쇼펜하우어는 빈정댔다.”