-

칼럼

아버지의 각별한 부탁을 어찌 거절하리오

아버지께서는 1908년 무신생이다. 아들에게 보내신 편지가 그리 많진 않다. 독립운동을 하시던 일괴공(一槐公) 조부께서 당신 아드님들의 일본식 학교교육을 일절 거절하고 오로지 마을 서당에만 다니게 하셨다. 그 때문에 아버지의 편짓글은 대개 한문투의 문장으로 고전적 격조를 지키셨다. 이것은 오로지 서당에서 훈장 선생이 읽어가는대로 소리 내어 “통감”, “동몽선습”, “명심보감” 등을 따라 읽었던 전통적 학습…

더 읽기 » -

칼럼

“김병걸 선생님 ‘애타게 울어대는 밤벌레 소리’ 듣고 싶습니다”

[아시아엔=이동순 시인] 지난 1974년으로 잠시 돌아가보자. 당시 박정희 독재정권은 파쇼적 유신헌법을 제정하고 그 중 53조인 ‘대통령긴급조치권’이란 괴물조항으로 독재권력에 저항하는 민주인사들을 마구 잡아들이고 죽이는 일도 서슴지 않았다. 1월에는 장준하, 백기완 선생이 구속되고 4월에는 이른바 ‘민청학련사건’이란 걸 조작해서 비판적 학생들을 체포 투옥시켰다. 뿐만 아니라 ‘민청학련’의 배후조직이라면서 ‘인혁당’이란 유령조직을 급조하여 진보적 지식인들 8명을…

더 읽기 » -

사회

그리움에 사무치는 제자 구영일, 새해엔 꼭 만나세나

[아시아엔=이동순 시인, 영남대 명예교수] 나의 그리운 옛 제자 영일에게… 우리가 서로 만나지 못한 지가 어언 34년 세월로 훌쩍 접어드는구나. 사람의 한 생을 살아가며 거두고 기억하고 챙길 사람은 꼭 챙기고 살아야 하는데 그게 못내 허술하고 부실한 존재가 인간인가 보네. 자네야말로 내가 거두고 챙겨야 할 잊을 수 없는 사람인데도 말일세. 나의 인생…

더 읽기 » -

문화

“새해는 왔는가?”···이동순 ‘새롭지 않은 새해의 시’

새해가 왔는가 미처 맞이할 겨를도 없이 불쑥 들이닥친 손님처럼 새해는 와 버렸는가 어제 방구석에 쌓인 먼지도 그대로 내 서가의 해방기념시집의 찢어진 표지 그 위를 번져가는 곰팡이도 아직 못 쓸어내었는데 새해는 불현듯 와 버렸는가 파헤쳐 놓은 수도공사도 끝내지 못했는데 태어나리라던 아기예수도 아직 태어나지 않았는데 여지껏 나무에 대룽대룽 매달려 애잔한 잎들은 팔랑이는데…

더 읽기 » -

동아시아

“‘철조망 조국’ 뛰어넘어 신명나는 새해 기원합니다”

[아시아엔=이동순 시인, 영남대 명예교수] 정호경 신부 엽서를 또 찾았다. 편지를 잘 안 쓰시는 신부님께서 두 통이나 엽서를 보내셨다. 상주 함창성당 주임신부로 계실 무렵이다. 글을 읽노라니 마치 살아계실 때처럼 당신의 표정, 당신의 목소리, 당신의 몸짓을 생생하게 느끼고 실감한다. 인정이 듬뿍 담긴 정겨운 목소리도 떠오른다. 덧니를 살짝 드러내며 씨익 웃으시던 그 흔쾌함과…

더 읽기 » -

동아시아

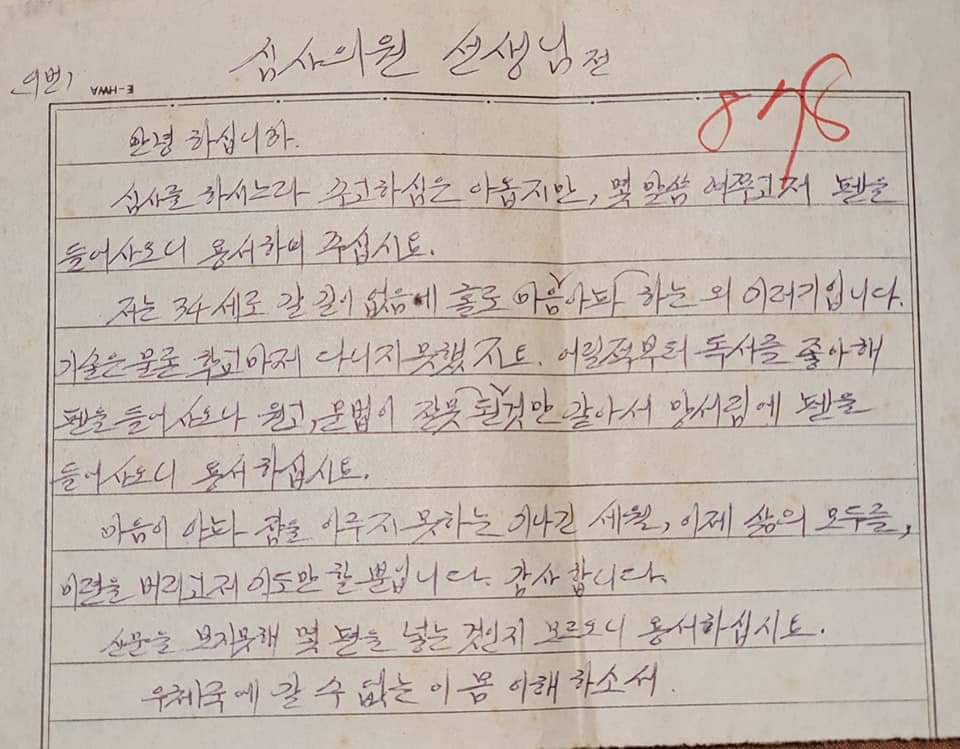

“때는 바야흐로 신춘문예 시즌···가슴 설레는 고질적 질환”

[아시아엔=이동순 시인, 영남대 명예교수] 때는 바야흐로 신춘문예 시즌이다. 전국의 신문사마다 성탄 직전에 각 부문 당선자가 결정되었고, 통보도 갔을 터이고 당선소감과 사진, 심사평도 진작 받아두었을 것이다. 신년호 편집기획 회의를 하고 틀을 짜리라. 해마다 11월 중순이 되면 신문마다 신춘문예 작품공모 요강이 발표되면서 전국의 문청들은 괜히 가슴이 설렌다. 몰래 회심의 역작을 준비해서 깁고…

더 읽기 » -

동아시아

“고은 선생님, 불세출 명작으로 불명예 회복하소서”

[아시아엔=이동순 시인, <백석시선집> <개밥풀> 등 저자] 사람이 한 생을 살아가며 노경(老境)에까지 자신을 잘 지키고 무탈하게 지내기란 참으로 어려운 일이다. 한평생 다 살고 미수(米壽)의 나이에 이르러 어찌 하여 살던 집에서도 쫓겨나고 교과서에서도 모두 퇴출되고 기념관, 문학관 계획도 일절 물거품이 되고 그의 존재조차도 잊혀져 가고 아무도 기억하는 이조차 없어져 간다. 분명 한…

더 읽기 » -

동아시아

‘군사독재 부역’ 스승께 40년만에 묻다···”그 길 굳이 가셔야만 했나요?”

[아시아엔=이동순 시인] 김춘수(金春洙, 1922~2004) 시인은 내 대학원 석사과정 시절의 지도교수였다. 학부시절부터 워낙 강의에 심취하고 시인적 풍모에 몰입했던 터라 그분을 대학원 지도교수로 모신다는 것이 참으로 마음 속에서 흐뭇했고, 또 그분의 직계 제자란 것이 자랑스러웠다. 하지만 말씀이 너무도 적은 편이라 같은 곳에 둘이 함께 있어도 말수가 거의 없이 조용하기만 했다. 나는 존경하는…

더 읽기 » -

사회

크리스마스 이브에 다시 읽는 박용래 시인

[아시아엔=이동순 시인, 영남대 명예교수] 성탄절이 하루 앞으로 다가왔다. 축복과 사랑과 나눔의 기쁨을 함께 곰곰히 생각하게 되는 날이다. 모처럼 화이트크리스마스 소식도 들린다. 청년들에게 성탄절은 설레는 날이다. 나도 그 시절엔 그랬다. 갈 곳도 찾아올 사람도 없는데 괜히 마음이 설레어 혼자 골목을 쏘다니고 텅빈 가슴으로 온몸이 꽁꽁 얼어 집에 돌아온 기억이 있다. 크리스마스…

더 읽기 » -

사회

거리두기 안중에도 없는 까마귀떼 ‘부럽고야’

한 해가 간다고 까마귀들이 전깃줄에 모여앉아 온종일 왁자지껄 녀석들에겐 거리두기 따위도 거추장스런 규범인가 보다. 하루 해도 저물고 한 해도 뉘엿뉘엿 저물고 자, 이제 우리는 어떻게 살아야 하나?

더 읽기 » -

사회

‘먼 데 여인의 옷 벗는 소리’ 김광균 “염치없는 부탁이오나”

[아시아엔=이동순 시인, 영남대 명예교수] 눈 내리는 소리를 ‘어디 먼 데 여인의 옷 벗는 소리’로 그려낸 시 ‘설야(雪夜)’의 시인을 아시는지? 김광균(金光均, 1914~1993) 선생이 바로 그 주인공이다. <외인촌>, <와사등>, <기항지>, <황혼가> 등의 멋진 모더니즘 시집을 잇따라 펴낸 시단의 귀재로 알려진 분. 경기도 개성 출생으로 송도상고를 졸업하고 경성고무공장 노동자로 일을 했다. 불과 13세…

더 읽기 » -

동아시아

‘사행풍우'(士行風雨)···타는 목마름으로 1987년 12월이나, 오늘이나

참으로 귀한 편지와 글씨 하나를 찾았다. 우리 시대의 소설가 김성동(金聖東, 1947~ )이 울분에 차서 거리를 쏘다니다 돌아와 분연히 편지를 쓰고 또 먹을 갈아서 떨리는 손으로 쓴 ‘사행풍우(士行風雨)’ 이 네 글자를 나에게 보내온 것이다. <백석시전집>이 출간된 바로 그해 말이다. 나는 벗의 글씨를 서가의 받침대에 올려두고 틈날 때마다 그 앞에 서서 진정한…

더 읽기 » -

동아시아

6.25 직후 대구, 아스라한 유년의 또렷한 기억

1953년, 아버지는 가족을 이끌고 대구로 터전을 옮기셨다. 아내와 두 아들을 먼저 떠나보낸 고향마을이 꼴도 보기 싫고 지긋지긋했으리라. 그 심정을 짐작하고도 남는다. 크지 않은 농토를 경작하던 중이었으니 전쟁 직후 이농민의 도시이동에 해당되리라. 대구로 거처를 옮긴 직후에는 북구 태평로 종합운동장 옆에 사글세를 살았다. 내 나이 불과 세 살 무렵인데 놀라운 것은 그때…

더 읽기 » -

사회

고농축의 정성과 관심과 우정, 사랑, 게다가 성원과 격려까지 빼곡이

[아시아엔=이동순 시인, 영남대 명예교수] 새로 발간된 시집을 여기저기 지인들께 보내면 대개 잘 받았다는 답신들이 어김없이 오곤 했다. 하지만 그 답신이란 게 거의 천편일률로 의례적인 것들이 대부분이다. 그런데 짧은 엽서 한 장에도 고농축의 정성과 관심과 우정, 사랑까지 게다가 성원과 격려까지도 빼곡이 담아낸다는 것은 결코 쉽지 않은 일이다. 민영(閔暎, 1934~ ) 시인이…

더 읽기 » -

동아시아

80년 전 부친의 곤고했던 일본생활을 떠올리며, 시인은···.

아버지는 1940년 4월에 일본으로 가셨다. 그때 나이는 33세, 아내와 어린 자녀를 고향집에 둔 채 극도의 가난 속에 일자리를 찾아 가셨다. 목적지는 일본의 고쿠라(小倉), 발전소 건설현장의 작업 인부였다. 요즘 한국으로 치면 베트남, 파키스탄, 방글라데시 등지에서 온 외국인 노동자와 같은 처지였다. 하는 일은 시멘트를 만지는 미장(美粧), 아버지가 그런 일을 해본 적이 없었으리라.…

더 읽기 »