[오늘의 시] ‘태풍을 기다리는 시간’ 황규관

천 길 벼랑 같은 사랑을 꿈꿀 나이도 지난 것 같은데

이 한여름에 목마름의 깊이가 아득타

영등포역 맞은편 사창가 골목에서 눈이

마주친 여인의 웃음으로는 어림도 없다

종말을 말하자는 게 아니다

새로운 시간은

갈라 터진 목마름을 넘어

텅 빈 몸뚱이가 될 때라 읽었는데

아직 태풍이 오지 않는다

거센 바람과 빗줄기가

허공을 힘차게 가른 다음에야

얹힌 슬픔은 북받치는 울음이 되겠지만

어지러운 인간의 길은

범람한 강물이 투명하게 지우겠지만

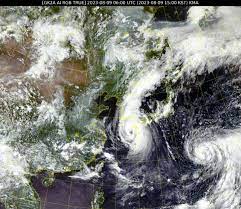

태풍은 지금 적도 부근에서 끓고 있는가

짓밟힌 골짜기에서 몸 일으키고 있는가

차마 절망하지 못해서

아주 아프게 그러나 빗물에 씻긴 무화과나무 잎처럼

나를 멀리서 바라보고 있는가

목마름을 태울 새로운 목마름은

오늘을 절멸시킬 새로운 오늘은