“19세기 산업혁명은 ‘도시빈민의 삶’ 개선 못했다”

황색 저널리즘 싹 트다

[아시아엔=김중겸 경찰청 전 수사국장, 전 인터폴 부총재] 19세기 중반 나폴레옹 죽은 지도 어언 30년. 그가 뿌린 프랑스혁명의 기운이 면면히 흐르고 있었다. 겉으로는 평온했다. 물론 집권층에게야 어느 시대인들 걱정거리 없겠는가.

1848년 런던, 마르크스와 엥겔스가 공산당선언 펴냈다. 첫 문장부터 “지금까지 존재한 모든 사회의 역사는 계급투쟁의 역사”라고 기염 토해냈다. 마지막은 “잃을 것은 족쇄뿐이다. 전 세계 노동자들이여. 단결하라!”로 끝맺었다. 2월 21일이었다.

다음날 22일. 파리에서 뜻밖의 사건 일어났다. 시민과 군인 충돌했다. 바리케이드 세웠다. 바리케이드? 1789년 프랑스혁명의 상징이다. 폭풍의 전조인가? 23일 군중들 8만이나 됐다. 겁에 질린 군이 발포했다. 24일 왕 루이-필리프는 ‘이러다 나도 내 목 단두대로?“ 겁났다. 변장하고 나라 밖으로 뺑소니.

유럽의 왕들은 전전긍긍

3월 13일 빈. 학생들 시위가 벌어졌다. 헌법 만들고 자유주의정책을 펴라고 주장했다. 당황한 군인들이 총 쐈다. 넷 사망. 프랑스 왕이 도망갔다는 사실 안 지배층은 불안하기만 했다.

희생양 필요했다. 반동의 수괴라 불리는 총리가 적격. “메테르니히 당신, 물러나 줘야겠어.” 그는 위험을 직감, 한밤에 변복하고 영국으로 도주했다. 황제와 권력층은 한숨 돌린다. 3월 18일 프로이센 왕국의 수도 베를린의 군중들은 프랑스와 오스트리아의 소식 전해 들었다. “그럼, 우리도 혁명해야지.” 투쟁에 나섰다.

겁에 질린 왕은 자유주의 헌법 제정을 공약했다가 번복하기를 반복했다. 결국 군대 동원해 베를린폭동 진압했다, 비스마르크가 중심이 되어 구체제 복원했다. 패배한 혁명가들은 투옥 피해 미국 이민 길 나섰다. 이 무렵 뒤에서 달려들어 목 조르고 금품 강탈해 가는 살인강도가 발생했다. 단 한 건이었다.

살인사건을 정치적으로 이용

신문들은 국민들 시선을 혁명으로부터 돌리라는 정부의 사주를 받고 대서특필했다. 독일에서 일어난 사건은 그게 다였다. 외국의 기사 적당히 각색, 전재했다.

신문은 옛날부터 존재했다. 최초 발행인은 줄리어스 시저였다. 기원전 60년경에 만든 日日行事(악타 디우르나 Acta Diurna)가 그것이었다. 하얀 서판 위에 제국의 뉴스를 써놓았다. 사람들이 모여들어 읽었다. 먼저 보려고 서로 떠밀고 난리였다.

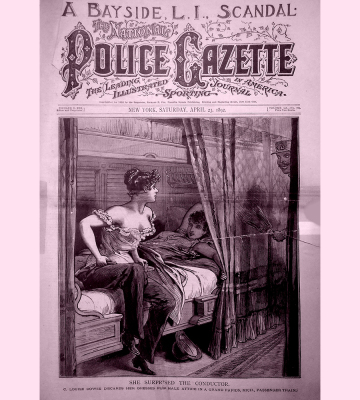

중국은 600년경 대도시 사정 알리는 대자보신문 출현했다. 일본은 1615년 진흙으로 만든 기왓장에 시중소식 새겨 인쇄한 瓦版(가와라반)을 판매원 讀賣(요미우리)가 팔러 다녔다. 서민들의 정보원이었다. 이탈리아는 1500년대 gazetta(동전) 한 개로 신문 한 장 샀다. 그때부터 신문은 가제타(Gazette)로도 불렸다.

누가 어디서 베꼈나

1863년 2월 1일 파리에서 Le Petit Journal이 창간됐다. 1부 1상팀에 팔았다. 노동자 평균 시급이 20상팀이었던 시절 빵 하루 소비량 1kg에 4상팀일 때 1상팀이라니. 날개돋힌 듯 팔렸다. 외국신문에서 본 영국 교수강도를 독일사건으로 둔갑시켰다. 선두주자는 Neue Zeitung. 이 신문은 1502년 창간, 외국의 기사를 흥미위주로 골라 실었다.

영국의 만화 주간지 Punch. 범죄자 처형소식 전하는 월간 Newgate Calender, 미국의 범죄 전문지 Police Gazette로부터도 베꼈다. 그 후손이 1890년대 후반 뉴욕에 나타난 선정적 황색 저널리즘(yellow journalism)이다. 대표자 허스트는 날조의 대가였다.

미국을 스페인과 전쟁하게 만들려고 움직였다. 화가 프레더릭 레밍톤을 쿠바에 파견, 스페인의 잔악행위 보고하라 했다. 레밍톤이 보낸 전보엔 이렇게 적혀있었다. “조용함. 충돌 없음. 전쟁 안 일어남. 귀국 원함.” 허스트의 답전이다. “대기하라. 그림 그려 보내라. 전쟁은 내가 일으킨다.” 이 짓거리의 원조가 바로 교수강도사건 퍼트린 독일이다.

영국의 실상

1840년대는 굶주린 40년대(hungary forties)로 불렸다. 감자흉작으로 굶주렸다. 아일랜드는 800만 중 100만이 죽었다. 200만명은 나라를 떠났다. 1850년대는 ‘peaceful fifties’(평화스러운 50년대)로 불렸다. 상대적으로 조용했다. 1860년대는 ‘crime wave of sixties’(범죄 많았던 60년대)였다. 특히 흉악범이 다발!

대표범죄는 뒤에서 다가와 목 조른 다음 금품 훔쳐갔다. 목숨 끊어지기 직전 풀어줬다. 그게 그렇게 쉬운가. 죽음으로 이어지는 케이스 많았다. 분명 강도(mugging)다. 목 졸랐기 때문에 교수(絞首) 하듯 강도짓 한다 해서 교수강도(garrotter), 혹은 교살絞殺 강도라고도 불렀다.

교수강도는 1862년 최초로 출현했다. 야간에 혼자 가는 돈 많아 보이는 행인이 표적이었다. 2인조나 3인조로 움직였다. 소매치기(pickpocket)가 ①setup 바람잡이가 피해자에게 부딪쳐 주의 돌리고–>②dipper 꺼내기가 돈 빼내고–>③runner 달리기가 갖고 튀듯 조직적이었다.

산업혁명은 도시빈민의 처지를 개선하지 못했다. 게다가 크리미아전쟁이 끝나 귀환병=실업자가 도시로 몰려들었다. 길거리에서 소매치기, 들치기, 날치기 해 먹고살았다.

처벌만으로는 범죄 없애지 못해

1800년대 전반기, 박애와 복음주의가 지배했다. 감옥제도 개혁–>죄수를 인간답게 처우–>다음부터는 죄 짓지 않게 교정-개량-개혁하려고 했다. 1862년의 교수강도 출현은 그런 흐름에 찬물 끼얹었다. 과거로 역주행, 반개혁으로 갔다. 이 과정에서 위험한 계급(dangerous class) 개념이 등장했다. 누가 그 대상인가? 가난뱅이 노동자(the laborer and the poor)다.

사람들은 가난뱅이 노동자를 안전 위협하는 계급, 범죄 저지르고 질서 문란케 하는 존재로 규정했다. 없애는 방법은? 범죄자 겁주고 위협하기 즉 엄벌-극형주의가 재등장했다. 교수강도 중 한명이 ticket-of-leave(가석방) 허가 받은 전과자였다. “이거, 안되겠구먼. 가석방 자체를 대폭 축소하라.” 죄수들은 감옥 안에서 발 오무리고 누웠다. 가진 자는 발 뻗고 잤나?

20세기 영국수상 마거릿 대처가 그 전철 밟았다. 무조건 잡아넣고 엄벌주의로 나갔다. 흉악범 늘기만 하고 교도소는 잡범만 우글우글 했다. 전과자 관리는 포기했다. “벌 주기만으로는 범죄 없애지 못 한다”는 사실 깨닫자 돌연 엄벌주의가 사라졌다. 문화가 관건이다. 범죄도 유행 탄다.