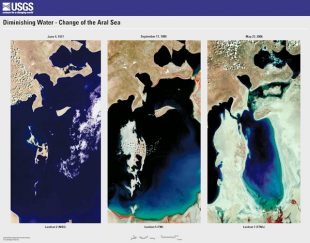

[우즈벡 투어 37] ‘지구촌 최악의 재난현장’ 아랄해 60년만에 90% 사라지고 ‘사막화’

[아시아엔=최희영 <우즈베키스탄에 꽂히다> 작가] 2018년 8월과 11월, 두 차례 아랄해의 옛 항구도시 무이낙(Muynak)을 찾았다. 1960년대까지만 해도 대한민국 전체 면적의 70% 크기인 6만8,000㎢에 달했던 아랄해는 60년도 안돼 1/10로 작아졌다. 망망대해를 항해하던 배들은 모래사막 위에 정박했고, 동네 앞 둑까지 바닷물이 찰랑대던 무이낙은 사막 한가운데의 외로운 빈촌으로 전락했다.

“오 마이 갓! 생각했던 것보다 끔찍해요. 지구촌 최악의 재난 현장이에요.”(영국인 관광객)

“사진으로 보았던 그대로예요. 놀라울 것도 없어요. 이미 많이 놀란 상태에서 왔으니까요.”(노르웨이 관광객)

“방금 인스타그램에 올렸어요. 지금 파리는 저녁 아홉 시죠. 샹젤리제 거리에서 환상적인 파티를 즐기던 사람들의 기분 좀 망쳐놨어요. 우우우!”(프랑스 관광객)

다양한 생각이 쏟아졌다. 어떤 이는 말할 기분이 아니라며 코멘트 요청에 손사래를 쳤다. 또 다른 관광객은 곁에 다가가기도 힘들 만큼 표정이 어두웠다. 칠라(Chilla, 40일간의 폭염) 한복판의 무이낙(Muynak)은 40˚C를 웃돌았다. 사막 위로 정박한 녹슨 배들이 여름 햇볕을 받아 시뻘건 빛을 토해냈다.

“저기 멈춰선 배의 이름이 하필 부이니(Буйный)군요. 러시아어로 격렬한, 맹렬한, 몹시 거친, 그런 뜻을 가진 이름입니다. 아랄해 전성기 시절 거센 물살을 가르며 철갑상어 포획에 나섰을 고깃배가 상상이 됩니다. 그 거칠던 성질 다 죽이고 저렇듯 영원히 정박되어 있으니 오죽 답답할까, 그런 생각을 잠깐 했습니다.”

동행한 쟈혼기르(Jamolov Jahongir)씨가 입을 뗐다. 그는 아랄해 문제로 한국에서 석사학위를 받은 우즈베키스탄 사람이다. ‘중앙아시아 아랄해의 사막화 원인과 해결 방안’이 그의 논문 제목이다. 그가 인제대 대학원에서 논문을 준비할 즈음 한국은 4대강 문제로 복잡했다. 한국의 한 진보매체는 “나는 아랄해에서 4대강의 묘지를 봤다”는 논평까지 쏟아냈다.

아랄해는 동서 너비 약 290km, 남북 최장 길이 약 430km, 한반도 지형으로 따지자면 동서 길이는 인천-강릉간 영동고속도로(234km)보다 길다. 남북 길이 역시 서울-부산간 경부고속도로(416km)보다 조금 길다.(계속)