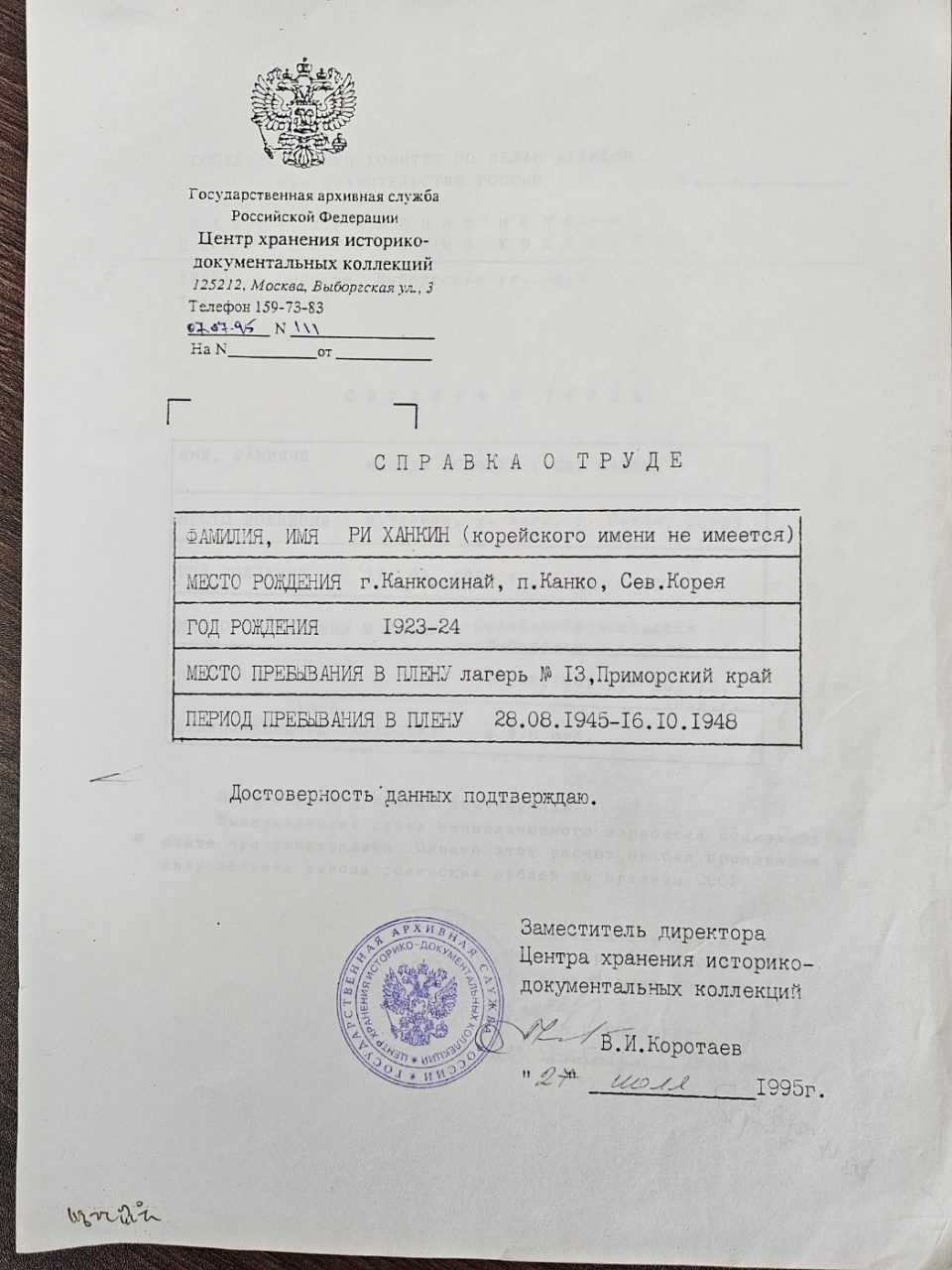

오는 8월 15일은 제2차대전 종전 80주년입니다. 한반도에 해방이 찾아온 날입니다. 하지만 일본의 패망에도 불구하고 일본군에 끌려간 조선인 병사들은 귀국을 못한 채 승전국 소련으 군대에 넘겨져 3년 이상 소련령 시베리아 등에서 강제 노역에 시달려야 했습니다. 하지만 이들이 조국 땅에 귀국한 후 77년이 흐른 지금까지 이들에 대한 명예회복은 물론 적절한 보상(또는 배상) 조치가 이뤄지지 않고 있습니다. 이들은 삭풍회라는 조직을 구성해 자구 노력도 시도했지만 한일 양국 정부는 끝내 외면하고 말았습니다. 현재 생존자는 아무도 없는 실정입니다. 이에 <아시아엔>은 당시 해방 직후인 1945년 8월 17일 체포돼 시베리아에서 강제 노역을 하다 1949년 2월 고향 경기도 개성으로 귀국했다. 문순남(1924~1974년)의 아들 문용식(65)씨의 기고를 2차례에 걸쳐 독자들께 전합니다. <편집자>

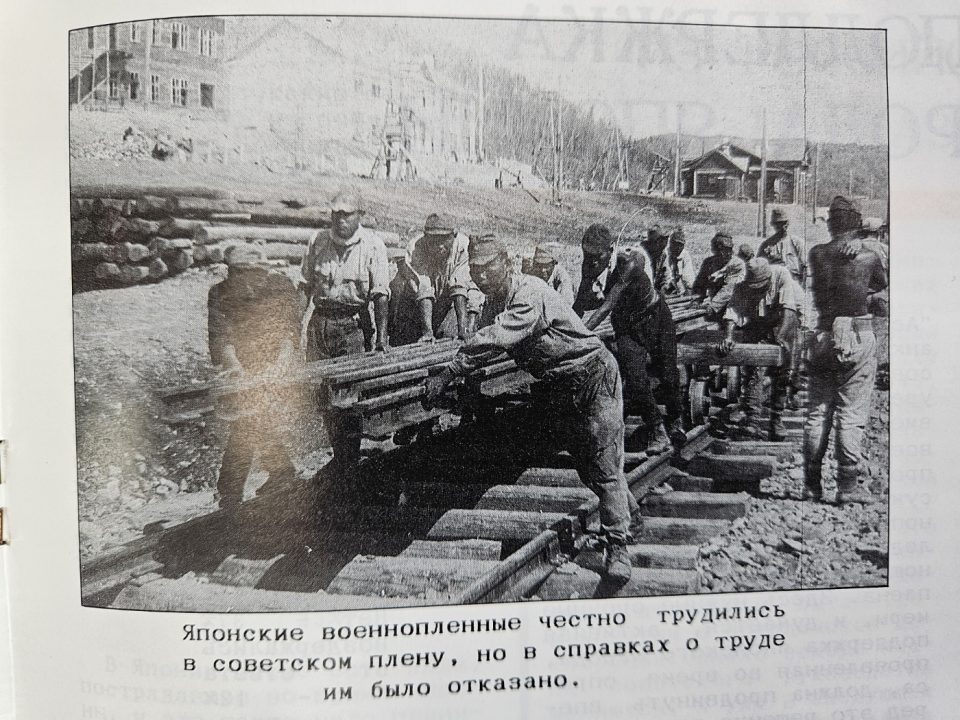

1945년 일본의 항복과 종전 소식으로 37년 동안 나라 잃고 암울하게 살아가던 한민족이 억압의 굴레에서 해방되고 미래에 대한 희망을 갖게 됐다. 모두가 해방의 기쁨에 들떠 있을 때 일본군 조선인 병사들은 종전이 지옥 체험의 시간이 될 줄은 꿈에도 모르고 있었다. 종전 후 중국 만주, 북한, 사할린, 쿠릴열도 등에서 일본군 64만여명이 소련군에 체포되고 전쟁포로가 되었다. 일본 지휘관들은 조선인 일본인 구분 없이 부대 명부를 소련군에 넘겼고 조선인은 귀국시켜야 한다는 상부방침을 잘 알면서도 소련 지휘관들은 이를 무시했다. 포로들은 1945년 9월 초순부터 이듬해 여름까지 기차나 배로 또는 걸어서 소련 영토로 이송돼 2000여 수용소에 수감됐다. 수용소 80%가 시베리아 지역에 위치하고 수용소마다 1000명 단위로 노동대대를 편성해 전후 피해복구, 경제재건 노동현장에 투입됐다. 3000여명의 일본군조선인들은 수용소에서 추위와 굶주림, 중노동에 시달렸다.

억류배경

소련은 ‘5년 동안 상호침략을 하지 않는다’는 소일중립조약을 깨고 8월 9일 새벽, 일본에 선전포고 후 170만병력을 투입 만주, 북한, 사할린, 쿠릴열도를 침공했다. 1945년 2월 연합국 수뇌가 모여 독일 항복 후 점령방법과 전범처리 논의를 위한 얄타회담에서 독일 과 전쟁이 끝나면 소련은 90일내 대일전에 참전한다는 약속에 따른 것이다. 만주를 방어하던 일본 관동군은 속수무책 무너졌다. 41년 12월7일 일본의 하와이 공습 후 미국의 반격이 시작되고 태평양전선 곳곳에서 패전을 거듭하던 일본은 급기야 만주에 주둔하던 관동군 정예병력을 태평양전선으로 이동하는 ‘남방전용’을 전개했다. 이에 따라 부족한 병력은 일본의 식민지에서 만 19세가 된 청년들을 강제징집 보충했다. 전쟁 패배를 예상한 일본은 소련을 통한 평화협상을 시도하고 모스크바 특사 고노에 후미마로(전 수상)가 작성한 ‘화평교섭요강’에 따르면 ‘천황제 유지를 위해 일본군 중 일부를 현지에 잔류시킬 수 있고 배상의 일환으로 노동력을 제공한다’는 것에 동의했다. 소련은 8월 16일 미국 트루먼 대통령에게 소련의 점령지역을 얄타회담에서 논의된 사할린, 쿠릴열도 외에 홋카이도 북반부 점령도 제안했다.

트루먼이 거부 의사를 밝히자 8월 22일 스탈린은 미국에 ‘홋카이도 상륙을 포기한다’는 전문을 보내고 다음날 “극동과 시베리아 환경에서 노동할 수 있는 신체 건강한 일본군 포로 50만명을 소련 영내로 이송하라”는 ‘극비명령 9898호’을 극동 군 총사령관에 하달한다. 시베리아 억류 일본군 조선인들의 운명은 이렇게 결정되었다.

귀환 및 정착

일본인은 1948년 3월부터 귀환 시작, 조선인은 상대할 정부가 없다고 배제되었다. 48년 10월부터 각 수용소에 있던 조선인들은 고국 귀환을 위해 소련 극동지역에 위치한 하바롭스크 380수용소로 집결했다. 3~4년 억류 귀환자들을 싣고 11월 28일 나홋카항을 출발한 노보시비르스크호는 다음날 저녁 흥남항에 입항했다. 배 안으로 새하얀 이 밥이 들어왔고 배 안에서 이틀을 기다려 교실과 강당에 숙소를 마련한 흥남여고에 수용됐다. 일본군 조선인 귀환자 2300여명 중 만주 출신 1000여명이 먼저 풀려나고 북한 출신 800여명이 고향으로 돌아갔다. 남한 출신 500여명은 지역별로 조를 나눠 기차를 타고 연천으로 가 그곳에서 한탄강을 건너 38선을 넘을 때 남한 경비대에 모두 체포돼 파주경찰서로 연행됐다. 북한공작원인지 확인하는 취조가 밤 늦게까지 이어지고 나흘 뒤 인천 송현동 전재민 수용소로 이송된 귀환자들은 창고 바닥에 가마니를 깐 천막 막사에 수용돼 정보부대, 경찰, 미군 방첩대의 조사를 받았다. 49년 2월초 38선을 넘어 다시 70여일 수용소 생활을 하며 4월 24일부터 고향으로 출발했다.

귀환자 신상자료는 관할경찰서로 넘겨져 요시찰 인물로 관리되고 타 시도 이동 시 경찰서 사찰계에서 이동허가를 받아야 했다. 지옥 같은 시베리아수용소에서 구사일생 살아왔지만 꿈에 그리던 고국은 반공국가가 되어있어 가족에게조차 소련에 체류했다는 사실을 알릴 수 없었다. 정부는 자신의 의사와 관계없이 적성 국가에서 수용생활을 한 귀환자의 이력을 문제 삼아 적성분자로 의심했다. 서북청년단 등 우익단체에 정보를 흘려 빨갱이로 매도돼 구타가 이어졌고 병사한 귀환자의 상가에 경찰이 찾아와 확인까지 하는 인권 사각지대에 놓여있었다.