1월 27일자 아시아엔의 “[그때 그사람] 1986년 서울대 일반논리학 이상철 강사의 ‘총각總角’과 ‘원만圓滿’” 기사가 나간 뒤 양평에서 농사를 짓는 심범섭 선생이 아래와 같은 글을 보내왔습니다. 심범섭

1월 27일자 아시아엔의 “[그때 그사람] 1986년 서울대 일반논리학 이상철 강사의 ‘총각總角’과 ‘원만圓滿’” 기사가 나간 뒤 양평에서 농사를 짓는 심범섭 선생이 아래와 같은 글을 보내왔습니다. 심범섭

[아시아엔=심범섭 ‘산으로 간 인문학농부’] 산골짜기 농사는 뙈기밭 농사다. 손바닥 만한 작은 밭들이 산비탈과 도랑을 따라 가며 앉고 서고 누우며 널려있다. 그래서 씨앗을 뿌리는 것도 형편을

[아시아엔=심범섬 산으로 간 인문학 농부] 망종이 지나고 하지를 바라본다. 망종은 봄의 고비를 넘고 여름의 풍요를 준비하는 우리 옛사람들의 지혜의 그릇이다. 흔히 보릿고개라고 하는 생존의 언덕배기에서

[아시아엔=심범섭 산으로 간 인문학 농장 ‘두렁농’ 지킴이] 봄이 긴 겨울잠에 빠져 있던 자연을 깨우는가 싶더니 어느새 봄은 계절의 옷을 걸치고 급히 떠나는가 보다. 엊그제부터는 집

‘마을이 세계를 구한다’ (마하트마 간디 지음, 녹색평론사) 20세기 말, 자본주의로 맞이한 지구촌의 21세기는 화려했다. 금방이라도 인간의 모든 희망이 현실로 피어날 듯 사람들은 들떴다. 그래선지 실망은

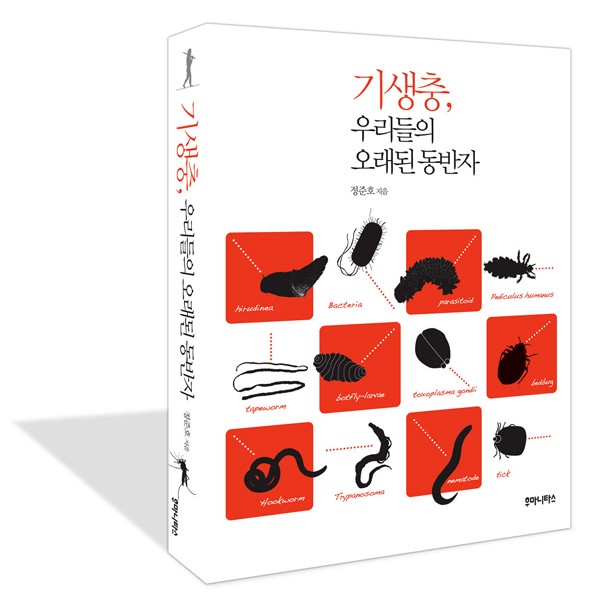

‘기생충, 우리들의 오래된 동반자’ (정준호 지음, 후마니타스) 언듯 지구촌은 평화롭다. 수많은 생명이 어우러져 살아가는 아름다운 세상인 듯하다. 그러나 그건 겉모습이다. 그 어우러짐의 안쪽에선 너를 속이지

‘박성우’의 시집 <자두나무 정류장> (창비)?? 많지도 않은 서른이나 한 마흔쯤 되는 집들이 옹기종기 모여 사는 시골 마을엔 늘 뜬금 없는 풍문이 떠돈다. 더러는 씨눈이 없는지

<한반도 자연사기행> (조홍섭 지음, 한겨레출판)???? 왜일까? 지구촌이 이상하다. 아니 지구가 수상하다. 한치의 오차도 없이 정연하게 돌아가던 질서가 수선스럽기만 하다. 겨울 속에 봄을 보고 봄인가 하면

[아시아엔=심범섭 인서점 주인] 그저 엔터테인먼트로 소비되던 미디어가 유비쿼터스 환경으로 진화하면서 우리의 삶을 그 이전과 이후로 선명하게 갈라놓고 있다. 신의 전유물로만 여기던 시공초월의 신성이 유비쿼터스를 장착한